EntaMirage! Entertainment Movie 岐阜推し!

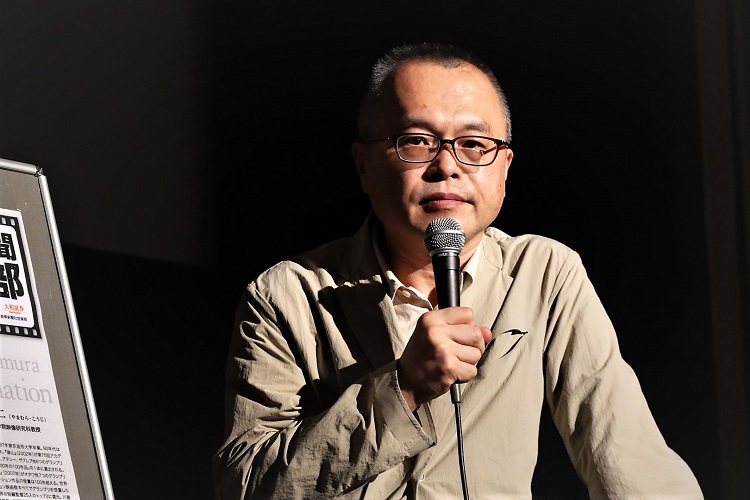

第54回 CINEX映画塾 山村浩二監督短編作品7本上映 トークショーレポート

第54回CINEX映画塾が10月2日岐阜CINEXで開催された。

山村浩二監督特集上映と題して第75回アカデミー賞短編アニメーション部門にノミネートされた『頭山』、国内初公開『ホッキョクグマすっごくひま』を含んだ短編7本が上映された。上映後、山村浩二監督を迎えてのトークの様子をお届けする。

(聞き手:岐阜新聞社 後藤さん)

後藤さん

「岐阜新聞の企画記事の取材で何人かの東京芸大の教授にお話を伺ったのですが、その中にいらしたのが今日のゲスト山村浩二監督です。私はアカデミー賞短編アニメーション部門にノミネートされたあの『頭山』の監督が東京芸大で先生をされていることも知らなかったんですが、取材した時に岐阜でCINEX映画塾という企画をやっていて、映画ファンとしては新作も含めて上映させていただきたい、出来ればトークも一緒にとお願いしたところ快諾していただけて、今日の上映が実現しました」

山村監督

「皆さまお越しいただきありがとうございます。不思議なご縁で、芸大の日比野克彦さんとの企画に僕もたまたま参加しておりまして、その流れで今回岐阜に参りました。僕は愛知県出身で岐阜は近いのですが、柳ヶ瀬には初めて来ました」

後藤さん

「あまり、監督という風には名乗っていらっしゃられないんでしたっけ?」

山村監督

「元々あまり使っていません。クレジット上の役職は監督と書いているんですが、肩書としてはアニメーション作家、絵本作家と書いていただくことが多いです。そうは言っても僕自身は映画が大好きで、映画に近づく方法を考えていく中で最終的にアニメーションへフォーカスを絞っていったので、今日みたいに映画監督と紹介されるのは、嬉しいです(笑)」

山村浩二監督

後藤さん

「2002年に『頭山』がアカデミー賞短編アニメーション部門にノミネートされたことは本当にびっくりしました。あの年は宮崎駿監督も『千と千尋の神隠し』でアカデミー賞を受賞されて、日本のアニメってすごいぞ!と思った時に山村さんも世界的に評価をされて。今日は7本の上映した短編についてと今どんな仕事をされているのかをお聞きしたいです」

アカデミー賞ノミネート『頭山』

後藤さん

「まずは『頭山』から。この作品は世界四大アニメーション映画祭(アヌシー国際アニメーション映画祭、ザグレブ世界アニメーション映画祭、広島アニメーションフェスティバル、オタワ国際アニメーション映画祭)のうちの三つでグランプリを獲られて、アカデミー賞にもノミネートされました。その後グランプリがその時獲れなかったオタワも『カフカ 田舎医者』でグランプリを獲られて四大アニメーション映画祭を全て制覇されたのは山村監督だけなんですよね?」

山村監督

「そうですね。『頭山』が最初に上映されたのはオタワの映画祭で、実はその時何も賞を受賞できなかったのです。残念という気持ちにはなっていたのですが、その時にその後アメリカでの上映でお世話になる配給さんから声を掛けていただいて。「この作品はすごくいいからアカデミー賞に出しなさい」と言われて。アカデミー賞ですか?と。実はアカデミー賞に出品するためには資格が必要です。アカデミー賞公認の映画祭でグランプリを獲ると出品できるのですが、オタワでは獲れなかったので、その時はアメリカで6日間劇場公開をするという、もう一つの方法で出品資格を得ました。その後、他の公認映画祭でグランプリも獲ったのですが。だから映画祭での出会いがアカデミー賞ノミネートに繋がりました。現在は後進の育成もしておりまして、東京藝大で、制作の指導をしています。ですがなかなか学生作品だけでは、自分の力を出しきれない部分があって、今僕のアシスタントをしている修了生の矢野ほなみさんの作品のプロデュースをしたんです。それが映画祭でかかりはじめて。つい先ほど、その作品がオタワ国際アニメーション映画祭で、グランプリ受賞との連絡を受けました。これで出品資格ができたアカデミー賞にも挑戦していきたいです。自身の初プロデュース作品が、グランプリを獲れたのは嬉しいです。他にも幸洋子さんの作品も現在制作中で、それらの作品もいつか上映できたらと思います。『頭山』はアカデミー賞があったので注目してもらえましたが、短編アニメーションは知られざる存在で、映画とも思ってもらえない部分があります。アカデミー賞でも部門はありますが、劇映画がどうしても中心になるので、ある種、専門の方だけが観ている世界で、なかなかスポットが当たることが少ないんです。ですから特に映画祭は大事だなと思います」

後藤さん

「今日皆さんには岐阜新聞に掲載された龍野国際映像祭のプロジェクトを取材した記事をお配りしているんですけれども、映像祭では山村監督の作品をクロージングで上映されると」

山村監督

「そうです。新作の長編『幾多の北』を上映します。龍野国際映像祭の第一回を立ち上げた宮島龍太郎くんは、矢野さんと同期の修了生で、博士課程に残って今僕のもとで勉強しているのですが、

彼がひとりで頑張っていたので、日比野克彦さんのI love you プロジェクトに申し込んだんですね。それが後藤さんとの出会いに繋がって今日に至ります」

後藤さん

「たつの市は兵庫県の昔の町並みが残る場所です。そこで小さな映像祭が立ち上がって、アニメーションの応募が3000を超えると聞きました。それには山村さんのお名前もあると思いますが、アニメーションをひとつの売りにして町を活性化させるというのは素晴らしいことだなと思います。紙面を見ていつか龍野にいってみたいと思っていただければと思います」

山村監督

「11月末の上映です」

後藤さん

「『頭山』の話に戻しましょう。今回改めて劇場で観て本当に良かったなと」

山村監督

「どの作品も劇場で観てもらうつもりの作り方をしているんですね。絵本と映像の両方をやっていて思うのですが、映像の場合は作家が出力を選べないんですよ。劇場やネットや携帯といろんな手段があるので、音も違ってきますし、これがベストと思って作ったままの状態で見せられないんです。劇場で観ていただけると僕が意図したものが伝わるので、なるべく劇場で観ていただきたいんですね。絵本の場合だと、意図した通りの絵がそのまま観る方に渡せるのですが、映像の場合は選べないジレンマがあります」

後藤さん

「『頭山』は日本にしかない落語という世界をアニメーションに落とし込まれて、音楽の斬新さも含め、表現としてはものすごく海外の方に刺さったんだろうなと」

山村監督

「国本武春さんの力の大きさだろうと思っています。作っている時はこれが海外に届くなんてことはわからなかったですね。一応映画祭に出すことを考えて英語版を作ろうと考えていて、英語のナレーターの方と国本さんの二人に録音スタジオに来ていただいたんです。実は録音当日まで浪曲調で読むということは考えていなくて、キャラクターとして国本さんが頭山に合っているので普通の話し方でお願いしていたんですが、三味線も持参していただいて。「ちょっと浪曲調でやってみましょうか?」とスタジオの中で三味線を鳴らして始めて。僕は出来るだけ映像で見せたいので、ナレーションも最小限しか予定していなくて。今付いているナレーションの三分の一しか台本はなかったんです。でも国本さんがアドリブでどんどん話しちゃうんです。特に外野の声ですね。主人公以外の声を、勝手に台詞を作って当てたり、絵コンテのト書きで「ここに桜が咲く」「冬は寒い」とメモしたところまで面白おかしく読むものですから」

後藤さん

「「OLが咲く」なんかも国本さんが入れられて」

山村監督

「そうなんです。それもト書きでした。ト書きを面白く読んでくださったので、それを全部採用しました。三倍ぐらいのボリュームにナレーションが増えたんですけど、それは自分の製作意図を超えて国本さんの才能がプラスされて面白さが倍増したと思っています」

後藤さん

「落語の世界観をアニメーションに落とし込むには相当な想像力が必要だったと思いますし、技術的に最後に主人公が死ぬところは落語の落としでは想像出来ないような絵が見られたなと。今日映画館で観て特にそれが伝わりました」

山村監督

「ラストシーンを映像で再現したいというのがこの作品のモチベーションです。僕は小学生の頃に落語の本を読んでこの作品を知って。ただ子ども心に納得いかなかったんです。自分の頭の中に飛び込んで死んだと言われても「えっ!?」となって取り残された気持ちになって。理解しきれないそのもやもやが三十歳過ぎまで頭の片隅に残っていたんですね。それで久しぶりに締め切りを設けず、自分の力を出し切るまで自主制作で作ろうと始めました。外注の仕事をやりながらの制作だったので足かけ六年かかってしまったんですけど、あの小学生の頃の不条理の感覚の答えを求めて始めたので、あのラストがあっての『頭山』なんです」

後藤さん

「上映時間10分というのも想定の上映時間ですか?」

山村監督

「短編の場合上映のフォーマットが特にないので、多分10分くらいになるだろうという感じで作っていて、いろいろ修正をして完成した結果ちょうど10分にまとまりそうだなと。毎回特に時間は決めずに作り始めています」

後藤さん

「自主制作ですが、国本さんのナレーションを入れる前はどんな風に作っていかれたのでしょう?」

山村監督

「完成する2年くらい前までは仕事も忙しかったんです。自分でフリーランスとして会社を起こしてやっていたんですが、基本的には僕と奥さんだけで受注した仕事をしていました。テレビCMやNHKの子供向けのアニメーションとかをたくさん作っていたんですけど、その合間に時間の余裕を作ってこれを制作するという感じでして。仕事とのバランスをとりながら、どこからも予算はとらずに完成させた経緯です」

後藤さん

「オタワでは落選はしたけれど評判は良かったということですか?」

山村監督

「そうですね。プロデューサーから声がかかったり、評判は良かったんですね。映画祭は審査をしますが、審査というのはある程度運があります。その時にたまたま観ていただいた数名の審査員との関係の中で決まってくるものですから。もちろん選ばれた時点でどの作品も賞を獲る可能性があるわけで、獲れないとがっかりはしますが仕方ないなとも思います。その後アヌシーのグランプリに選ばれました」

後藤さん

「アヌシーは元々カンヌ国際映画祭の中の一部門だったんですよね?」

山村監督

「はい、その中の短編部門が独立してフランスのアヌシー市に移してアニメーションだけの国際映画祭を世界で初めて開催しようと。今でも世界最大規模で、来場者も上映本数も最も多い映画祭でグランプリというのはパルムドールぐらいの大きさなんです。受賞した瞬間はゾッとしました。呼ばれて壇上に上がったんですけど、ちょっと英語もおぼつかなくて、フランスの通訳さんがもし話せなかったら呼んでくださいとは言われていたんですが、あがってしまって声も出なくて(笑)」

後藤さん

「当時アニメーションの巨匠と言えばどなたがいらっしゃいましたか?」

山村監督

「短編の世界だと皆さんご存知ないと思いますが、アメリカで独立系の短編や長編を撮っていたビル・プリンプトンという先輩にあたる監督ですが、この方が審査員にいらっしゃいまして。グロテスクでシュールなアニメーションを作っていた方なので僕の『頭山』を気に入ってくださったのかなと」

後藤さん

「ヨーロッパのアニメーション、最近だとドキュメンタリーアニメーションが独特の世界を持って存在していますよね」

山村監督

「そうですね。アニメーションドキュメンタリーは、世界の潮流になっています。今はファンタジーより現実に根ざしたアニメーションが好まれ、ヨーロッパを中心に制作されています。特にフランスは映画助成が行き届いているので、助成金目当てにアーティストがヨーロッパ中、世界中から集まって共同制作をしているところもありますし、小さい規模の映画への意識も高いので、監督が有名とか無名とか関係なく、面白い企画や若い人でもチャンスがたくさんあります」

短編6作品制作秘話

後藤さん

「『年をとった鰐』について次はお聞きしたいです。これは2005年の作品で13分あります。これも原作がありますか?」

山村監督

「これも原作があります。ちょうどこの頃、三本続けて原作ものを制作しました。この作品の原作は、フランスの児童文学レオポルド・ショヴォーの「年をとったワニの話」で、福音館書店さんから翻訳が出ています。絵本の仕事もしているので、ショヴォーの絵は前々から知っていて、とても気になっていました。福音館の編集さんに、この作品に興味があるとお話して、原作本を手に入れました。元々絵が好きで20代の頃から影響を受けた作家なんですが、ショヴォーのことをいろいろ調べたところ、ショボーの息子のお嫁さんがご存命で、住んでいる家がわかったので、伺って、思い出話を聞いたり、いろいろな作品を見せていただいたりしました。見ず知らずの日本人の訪問に、とても親切に対応してくださいました。フランスには名も知らぬアーティストがいっぱいいて、ショヴォーもほとんど知られていなかったんですね。フランスの古本屋で探したんですが見つからず、知り合いの文芸評論家も知らなくて、文芸事典に二、三行しか載っていないという状況でしたが、なぜか日本では福音館書店さんから完訳が出ていて、児童文学に詳しい方なら読んだことがあるという感じかもしれません。『頭山』を作って、世界中の方に観てもらうことで自分の考えていることは届くんだなという実感を得ましたので、ショボーも、もっと知って欲しいという気持ちもあって制作しました」

後藤さん

「海の表現の感じとか、すごく好きです。今日観た皆さんも感じておられると思いますが、作品によって絵のタッチが全然違いますね」

山村監督

「毎回技法とかタッチとかは変えるように……というか、変わっちゃうんですよね。伝えたい中味の方に合わせて技法を探っていて。ショヴォー本人が作家でもあり、絵本の挿絵も描いていましたし、造形作家として小さなブロンズ像をたくさん作っていたりするんです。当初出版された時は有名なイラストレーターが挿絵を描いていたんですが、ショヴォーは気に入らなくてあとで自分の絵に差し替えたそうです。「年をとったワニの話」はショヴォーの一番かわいがっていた息子のルノーくんに聞かせていた、いろいろなお話のシリーズの一話なんです。僕は、これは全然子どもに聞かせる内容じゃないだろうと思うのですが」

後藤さん

「子どもにはすごく残酷な話ですよね」

山村監督

「ショヴォーの息子が五歳ぐらいの時に、面白がってちょっとワニで怖がらせてやろうという意図で話をしたのではと想像するんですが、僕は男女の愛の話だなと思って、そこに惹かれました。自分の中で唯一ラブストーリーを扱った作品のつもりではあるんです。」

後藤さん

「ほぼ原作通りですか?」

山村監督

「はい。ストーリーは壊していないです。ディテールを少し縮小して、多分本当に丁寧に描くとこの二、三倍の長さになるところを、エッセンスを凝縮した感じの作りになっています」

後藤さん

「本当にいい話だなと思います。段々ワニが赤くなっていくのも原作通りですか?」

山村監督

「そうです。ショヴォーの作品は挿絵自体が白黒で、文で「赤くなった」と書かれているんですが、映画で白黒のままで赤くなったと言われても困るなと思って、観客が気づかないうちに赤くしていこうと。タコに出会った時から徐々に赤くしていって。初見だと最後になって気づくということもあるようです」

後藤さん

「『こどもの形而上学』は2007年ですね」

山村監督

「僕の息子と娘が、10代ぐらいの頃に作り始めました。これもきっかけはフランスで、こどもの映画祭(Image Par Image)がパリ郊外でありまして。そこで僕の特集上映と一緒にポスターを描いて欲しいと依頼されまして。その時に描いたイラストがもとになっています。自分の子ども達が学校での人間関係が難しくなってきて、子ども達のいろんな悩み、生きづらさ、子ども達なりの哲学みたいなものをビジュアル化できないかなと漠然と思いまして。子どもの顔を使って彼らの考えていることを表現できないかなと思って始めた作品です」

後藤さん

「山村監督はとても独創的に作られるので、なかなか解釈に悩む作品もあるんです。お話聞けて良かったです」

山村監督

「初見だとどう見ていいのかと思われる方も多いかもしれません。」

後藤さん

「続いて、『マイブリッジの糸』2011年、13分の作品です」

山村監督

「これは特に悩まれる作品だと思います。作り手としてはどの作品も観客を意識して作っているんですが。人がどう理解するかは結局それぞれの文化的背景によって理解するポイントや幅が変わってくるので、それを100%作り手ではサポートしきれないなというのは、いろいろ作ってきて実感しています。この作品も一語一句全部わかりますよと言われたこともありますし、全くわからないという方もいらっしゃいます。部分を解説するようなことや、一般的な物語映画としては作っていないんです。文章には物語やエッセイとか論文やフィクション、短歌、詩といった、たくさんの分野があるように、映像にも色々な語り方があっていい。時間について自分が考えていること、思っていることでエッセイのような映画を作りたいと思って始めました。部分的には物語はあるんですけど、いわゆる物語としての絶対構造、語り方はしていないので、どう見ていいのかと戸惑う方が多いんじゃないかと思います。ここに現れてくるものの情報を知っていたり、映像史を勉強している方には腑に落ちてもらえる作りになっています。エドワード・マイブリッジは19世紀の末に、イギリスからアメリカに渡って活躍した写真家で、連続写真をこの映画でも描いているんですが、馬が走っている姿を連続して撮影することを初めて達成した写真家で、作品中の最後の方にシカゴ万博が出てきて、彼が映写して馬の走っている姿を見せています」

後藤さん

「そこでゾエトロープが出てくるんですね」

山村監督

「そこから映画が発明されるにいたるんです。映画の父と、アメリカではそんな風にも呼ばれている写真家です。マイブリッジが面白いところは科学的技術も含めて写真で初めて馬が走っている瞬間を撮ったことです。元々スタンフォードという鉄道王が、馬が走っている瞬間に4つの足が浮く瞬間があるかないかの賭けをしていて、それを証明するために、マイブリッジに資金を与えて馬の写真を撮らせたという逸話があって。それまで画家達も馬が走っている瞬間、どういう足の動きで走っているかは正確には分からなかったので、マイブリッジが連続写真を撮った時、画家や科学者達は、馬が瞬間瞬間でこんな醜い形をしているはずはないと信じなかったんです。それを映写して、普段見ている馬の動きが再現されて、やっと理解されたそうです。それ以前の絵画を見るとおかしな足の形をした絵画があってマイブリッジが発表して以降、馬の描き方も違ってきます。知識が入ることで世界の見方が変わるわけです。認識の違いがあるところも面白いなと思って。19世紀末から20世紀にかけての映像の世紀を切り開いたパイオニアというところで時間をテーマにした作品には重要な人物だと思ったので彼の伝記的要素を半分ぐらい入れ込んだ作品になります」

後藤さん

「糸というのは?」

山村監督

「最初期のマイブリッジが連続写真を撮る方法として、カメラを複数台並べて、カメラから張られた糸を馬が走りながら切っていくと、カメラのシャッターが降り、それぞれの瞬間の馬の姿を捉えるという実験をしたんですが、これは馬が怖がったり、走る速度が一定じゃなかったり、カメラを引っ張ったりしてなかなか失敗が多かったみたいで最終的には今で言うタイムラプス、自動的に瞬間瞬間を刻んで撮影できる写真機の発明まで至ったんですけど、科学技術と一体化して短い時間でちゃんと露光できる感光紙とか写真も発明されて。それからスタンフォードが金持ちだったので、最新機材も導入して段々連続写真の技術が開発されていった。その糸を張った様子はピアノの弦のイメージとすごく似ていて、その瞬間瞬間というところが一音一音を作り出すようなピアノのイメージと繋がったんですね。だから糸はその瞬間と永遠というものをすごく象徴していると思い、『マイブリッジの糸』という作品タイトルになりました」

後藤さん

「続いて『怪物学抄』2016年6分の作品です」

山村監督

「普段の発想の仕方として大体僕は思いついたこと、落書きのようなメモを手帳とかスケッチブックに書くんです」

後藤さん

「では監督が思いついたフレーズと怪物たちの寸劇みたいな形で」

山村監督

「そうです。色々な時期に書いた怪物のイラストをスケッチブックの中から見つけてきて何年かに一度は怪物でアニメーションを作れないかなって思うんですが、どういう形で作っていいのか思いつかないまま企画が終わってしまったことが何度かあって。ある時に意味のない言葉と怪物を組み合わせると面白いんじゃないかと思い立ちまして。ちょうどその頃変な形容詞と組み合わせた言葉みたいなものとか、ちょっと聞き違いで変な風に聞こえた言葉をメモしていたものと組み合わせました。言葉から発想した怪物もあれば怪物の絵と言葉を組み合わせて両方からせめぎ合って最終的に図鑑のように見せていく構成にまとめた作品です」

ゃないですか。あれ何か映ってますか?」

後藤さん

「一個一個が音楽とともにすごく楽しめる作品だなと思います。すばやいやつってあったじゃないですか?あれなんかいますか?」

山村監督

「一瞬横切ってます(笑)。アルゼンチンの幻想小説家でホルヘ・ルイス・ボルヘスの小説が好きで、僕はとても影響を受けているんですが、これはボルヘス流の百科全書的な見せ方をしています。ボルヘスは虚構と真実をうまく織り交ぜて短いテキストで本当に面白い小説を書いている人なんです。ボルヘスが書いた「シナのある百科事典」という短いテキストがあって。古代中国のある百科事典から引いた怪物の定義みたいなものが色々書いてあって、実はそこからこの発想が来ているんです。いかにも最初は怪物の定義みたいなものが続いていて、だんだん今横を通り過ぎたものとか、さっきピンを倒したものとか、よくわからない怪物の記述が続くんですけど、僕のこの作品のすばやいやつとかはボルヘスっぽいかなと思います」

後藤さん

「この作品は続編も考えられそうですよね?作りたくなりませんか?」

山村監督

「そういう思いはずっとあります。映画ってその時は最高の完成度を目指して頑張って作るんですけど、やっぱりどこかでは妥協して終わらせることもあるので、後でもっと手を加えたいという思いはあります。『怪物学抄』は、続編を作りたいですね。」

後藤さん

「6本目は『ゆめみのえ』2019年10分の作品です」

山村監督

「東京の立川市に国文学資料研究館という明治期以前の日本の古典籍という本や巻物などの書籍を管理保管している大きな図書館のような研究施設がありまして、昨年までロバート・キャンベルさんがそこの館長さんをされていて。僕はキャンベルさんと以前に仕事でご一緒したことがあって、そこで日本の古典籍を生かして、いろんなアーティストとコラボをするという企画のお話を頂いて、キャンベルさんの招きでその企画に参加しました。国文学資料研究館にはいろんな日本の古典の専門の先生がたくさん在籍していて、希少な絵本なんかもあるんですけど、そこでのワークショップのコラボレーションで生まれたのがこの作品です。ちょうどその頃、鍬形蕙斎という画家に興味を持ちまして。蕙斎も実はフランスで本が出版されていて、僕はそれを持っていたんですが、たまたま最初にその研究会に行った時に、僕の絵本を読んでくださっていた先生がいらして、「蕙斎の絵をどう思うか」と原本をたくさん用意してくださって。その先生と蕙斎つながりで意気投合しました。鍬形蕙斎は葛飾北斎と同時期の人で、北斎よりも四歳年下の画家です。『ゆめみのえ』はほぼ蕙斎の絵をそのまま使ったのですごくシンプルで簡略化されています。蕙斎の絵は動きがあって、日本の漫画とかアニメーションの元祖にもなりそうな、すごくユーモアのある可愛らしい絵をたくさん描いています。北斎が蕙斎のアイデアを模倣して北斎漫画を始めたといわれています。蕙斎の絵は略画式という絵手本的なシンプルに描いた絵です。素人の人もこういう風に描けば描けますよと絵手本として、いろんな動植物などの仕草を並べたものを出版して当時人気になりました」

後藤さん

「蕙斎の今にも動き出しそうな映像快楽が出てきて気持ち良かったですし、夢見の中で鯉が動き出すのもまさしく映像の気持ちよいところで解放感がものすごくあって楽しかったです」

山村監督

「夢も一つキーワードでして、夢とアニメーションの関係を長年考えていました。国文学資料研究館でどういうテーマを研究しましょうかと探っていく中で、日本の古典で、夢はどう捉えたれていたのかと。そこで「金々先生栄花夢」という黄表紙の古典を見ていたら、吹き出しのようなイラストがついていたんですね。黄表紙というのはマンガの元祖で、文字が一体化したような、江戸期の小さな冊子なんですが、テキストもあるし絵もあるので、僕は最初セリフの吹き出しだと思ったんですが、その吹き出しは胸の辺りから出ているんです。「これは何ですか?」と聞いたら「これは夢の表現ですよ」と。夢を表現するのになぜ胸のあたりから吹き出しが出ているのかは研究者もわかっていないようですが、現代人であれば夢は頭の辺りから吹き出しを出しそうですよね。江戸期のものはだいたい胸からすっと夢が出ているんです。夜見る夢を画像にする、夢の表象って面白いなと思って、そういう夢の表象を研究されている先生もその研究所にいらしたので、色々なレクチャーを受けて、様々な本を見ていく中で、古代の日本人と夢の繋がりみたいなものが、文化史的にもすごく面白くて。日本人の夢の感覚というのは、現実との境目があやふやなんです。学生とやった実験で、ゾウの夢を見ている絵を描いてもらいました。そうすると中国の学生は大体はっきりした線で吹き出しを描くんです。日本人の場合は雲のような、現実の境目がちょっとあやふやな、もしくは現実の後ろに夢の世界を描く学生が多いんですね。話を聞くと中国の学生は夢と現実とをパキっと分けて意識している。日本人はそこを不明瞭に考えている。その日本人の自我の持ち方みたいなところも面白いなぁと。それで夢の中の鯉と自分が一体になるというところと、荘子の「胡蝶の夢」という有名な逸話、蝶の夢を見ていた荘子がめざめると、自分が蝶だったのか蝶が自分だったのかというもの、要するに夢見をしている自分が主体であるはずが、夢を見ていた対象から自分が夢に見られているのかもしれないと、そういった面白い発想みたいなところもこのアニメーションの元になっています」

後藤さん

「こういう話を東京芸大の授業で聞けるんですね」

山村監督

「夢については学部生に向けて講義をしたことがあります。ですが、学生には自分の作品の話をしないようにしています。いろんな考え方は受け継いで欲しいですけど、自分の作品だけを押しつけたくないので」

後藤さん

「そうなんですね。では最後の7本目。『ホッキョクグマすっごくひま』って最高のタイトルですね」

山村監督

「ありがとうございます。これは最新作です」

後藤さん

「今日この岐阜で観られた方に日本初公開になりました。ありがとうございます」

山村監督

「これは岐阜新聞さんの方でも取り上げていただいた I love you プロジェクトで、龍野でも上映予定の『幾多の北』という初長編作品が完成しまして。その長編を作っている最中にある意味息抜き的に作った作品です。長編の方がかなりシビアというか重い作品だったので、その反動でものすごく軽くて楽しい作品が作りたくなって」

後藤さん

「日本語と英語と引っかけてどんどん展開しますね」

山村監督

「以前から言葉遊びの絵本をいろいろ作れないかと考えているんですけど、なかなか絵本も実現するには時間がかかるんです。その企画の中で考えていた言葉遊びの一つです。20代の頃に作った作品で『ひゃっかずかん』という日本語と英語でしりとりを同時にできないかという発想で作ったアニメーションがありまして。日本語の「あ」から始まって、「あり」のあ、英語が「ant」でaから始まって、次に「り」と「t」で、「りりく Take off」と続く。意味も同じ単語で続けるという言葉遊びの作品です。海外の映画祭を意識して、日本語と英語両方の言葉遊びができないかと考えました。それとちょうど絵本の企画で海の生き物を描いたときにその絵本がボツになりまして、オットセイとか、なんかボテッとした脂肪の乗った丸みのある形を描きたいと思っていました。そこであえて制限を設けるとアイデアがまとまりやすくなるので、海の生き物で日本語と英語の言葉遊びというルールの中で遊んだ作品です」

後藤さん

「これと対極に『幾多の北』があると。これは長編で60分超えで」

山村監督

「64分作品です」

後藤さん

「配給が決まれば商業ベースで上映されるご予定ですか?」

山村監督

「はい。今準備中です。配給が決まれば多分来年以降に上映できるかと思います。やっと11月から映画祭でも公開が決まり始めて。日本での初公開は新千歳空港国際アニメーション映画祭という新千歳空港の中にあるシネコンだけで開催するアニメーション映画祭が8年続いていまして、そこの長編部門の4本のうちの1本に選んでいただいて11月の初めに上映があります。コンペティション対象にもなっています」

後藤さん

「皆さんにもお配りした紙面のコピーも見ていただくとあの図が絵がどんなふうにアニメーション化されているのかとワクワクします。私も東京芸大美術館で原画を見せていただいた時にこれがアニメーションになったらすごいなと思ったとてもパワーのある作品です」

山村監督

「原点に帰って一枚の絵をどういう風に映像で動かすかという発想で作った感じですね。あえてアニメーションのために描く絵ではなくて自分のイマジネーションや空想の世界をまず描いていって。元々文藝春秋社の文學界という月刊誌の表紙を2012年から2年半ぐらい描かせていただいたんですが、その時の企画意図として、まだ観ぬ映画のシーンを作るというアイデアで毎月絵を描いていたんですね。ですからいつか映画にすることを頭の片隅に入れながら描いていたので、それから徐々に企画を準備して、やっと今年完成した作品です。先ほどのマイブリッジの話ではないですけど、それぞれの文化とその時の時代や人が見たいものが作品の中にあると思うんですね。こういうことが見てもらいたいと思って作っていても、そこに多分皆さんが見たい夢をその中に見ていると思うんです。皆さんに観て頂いて僕の作品も初めて完成するというか、そういう喜びがありますので是非また観に来ていただけるとありがたいです。本日はありがとうございました」

トークショー終了後ロビーにて

おすすめの記事はこれ!

-

1

1 -

リストラ担当者の苦悩から見る「会社で働く」ということ(映画『ただ、やるべきことを』)

2月21日(土)から名古屋キネマ・ノイで上映される映画『ただ、やるべきことを』は ...

-

2

2 -

名古屋→東京 福山雅治 1日で駆け抜けた弾丸舞台挨拶でファンに熱い思いを語る!

2024年10月13日、長崎スタジアムシティのこけら落としとしてジャパネットグル ...

-

3

3 -

映画『安楽死特区』毎熊克哉さん登壇 名古屋大ヒット御礼舞台挨拶レポート

映画『安楽死特区』の大ヒット御礼舞台挨拶が2月8日名古屋ミッドランドスクエアシネ ...

-

4

4 -

シネマスコーレで上映中。会話劇の魅力。知多良監督初長編作品『ゴールド』

2026年1月26日、名古屋シネマスコーレにて映画『ゴールド』が上映中だ。 映画 ...

-

5

5 -

『MIRRORLIAR FILMS Season8』公開記念名古屋舞台挨拶レポート

短編映画制作プロジェクト『MIRRORLIAR FILMS Season8』の公 ...

-

6

6 -

映画『安楽死特区』が問いかけるこれからの日本の「生と死」の境界線―毎熊克哉さん・大西礼芳さん・長尾和宏さんインタビュー

高橋伴明監督が、現役医師である長尾和宏氏によるシミュレーション小説を映画化した『 ...

-

7

7 -

舞台に命を刻む者の、最期にして最高の輝き(映画『喝采』)

誰もが年を取り衰える。そして昨日まで出来ていたことが急に出来なくなることもある。 ...

-

8

8 -

義に生きる男たちの姿を見よ(舞台「忠臣蔵」観劇レポート)

名古屋伏見の御園座で堤幸彦監督が演出を手掛ける舞台「忠臣蔵」を観劇した。 舞台の ...

-

9

9 -

映画『Good Luck』足立紳監督登壇 名古屋シネマスコーレ舞台挨拶レポート

映画『Good Luck』公開記念舞台挨拶が名古屋シネマスコーレで行われ、足立紳 ...

-

10

10 -

過去と現在を繋ぐ難事件に無敵のバディが挑む!(『映画ラストマン -FIRST LOVE-』)

2023年に「日曜劇場」で放送され、大きな反響を呼んだドラマ「ラストマン-全盲の ...

-

11

11 -

愛は見える?奇想天外な除霊アクションラブコメディ 映画『見え見え』撮影地愛知で先行公開!

愛知県犬山市で撮影された映画『見え見え』が、12月19日(金)より愛知ミッドラン ...

-

12

12 -

ANIAFF 開幕!第1回あいち・なごやインターナショナル・アニメーション・フィルム・フェスティバル オープニングセレモニーレポート

2025年12月12日(金)、「第1回あいち・なごやインターナショナル・アニメー ...

-

13

13 -

SF映画の脚本 キャスティング 世界観を彩る特殊効果の秘密 『ブラックホールに願いを!』渡邉聡監督 × 『センターライン』『INTER::FACE 知能機械犯罪公訴部』下向拓生監督 スペシャル座談会(後編)

『ブラックホールに願いを!』公開を記念し、渡邉聡監督と脚本協力を務めた下向拓生監 ...

-

14

14 -

SF映画の脚本 キャスティング 世界観を彩る特殊効果の秘密 『ブラックホールに願いを!』渡邉聡監督 × 『センターライン』『INTER::FACE 知能機械犯罪公訴部』下向拓生監督 スペシャル座談会(前編)

第一線の特撮現場で活躍している若手スタッフが集結! 新進気鋭の映像制作者集団「S ...

-

15

15 -

映画『Good Luck』は「ととのう系」!? 自然とサウナと旅先の出会い(『Good Luck』足立紳監督、足立晃子プロデューサーインタビュー)

2025年12月13日からシアター・イメージフォーラム、12月27日から名古屋シ ...

-

16

16 -

兄のことをひたすら考える終いの4日間(映画『兄を持ち運べるサイズに』)

『湯を沸かすほどの熱い愛』や『浅田家!』で数多くの映画賞を席捲し、一貫して家族の ...

-

17

17 -

映画『Good Luck』先行上映記念 足立紳監督&足立晃子プロデューサー 舞台挨拶レポート

11月24日「NAGOYA CINEMA Week 2025」の一環として、足立 ...

-

18

18 -

本物の武道空手アクションがここに!映画『TRAVERSE2 -Next Level-』豊橋で先行公開、完成披露試写会 開催!

武道空手アクション映画の金字塔となる二部作の完結編、映画『TRAVERSE2 - ...

-

19

19 -

極寒の会津ロケからベルリン映画祭出品へ! 魂の舞と幽玄の世界が描き出す人間の複雑な心境(映画『BONJI INFINITY』初号試写会 舞台挨拶レポート )

2025年11月3日、映画『BONJI INFINITY(ボンジ インフィニティ ...

-

20

20 -

日本初ARRIが機材提供。美しきふるさとの映像と音に触れ、自身を回顧する(映画『郷』小川夏果プロデューサーインタビュー)

数々の国際映画祭で評価を重ねてきた鹿児島出身の新進気鋭の伊地知拓郎監督が、構想か ...

-

21

21 -

映画『佐藤さんと佐藤さん』名古屋先行上映会舞台挨拶レポート。岸井ゆきのさん、宮沢氷魚さん、天野千尋監督登壇

映画『ミセス・ノイジィ』の天野千尋監督の最新作は夫婦の変化する15年間を描く、オ ...

-

22

22 -

運命さえも覆せ!魂が震える慟哭のヒューマン・ミステリー(映画『盤上の向日葵』)

『孤狼の血』などで知られる人気作家・柚月裕子の小説『盤上の向日葵』が映画化。坂口 ...

-

23

23 -

本から始まるストーリーは無限大に広がる(映画『本を綴る』篠原哲雄監督×千勝一凜プロデューサー インタビュー&舞台挨拶レポート)

映画『本を綴る』が10月25日から名古屋シネマスコーレで公開されている。 映画『 ...

-

24

24 -

いつでも直球勝負。『おいしい給食』はエンターテイメント!(映画『おいしい給食 炎の修学旅行』市原隼人さん、綾部真弥監督インタビュー)

ドラマ3シーズン、映画3作品と続く人気シリーズ『おいしい給食』の続編が映画で10 ...

-

25

25 -

もう一人の天才・葛飾応為が北斎と共に生きた人生(映画『おーい、応為』)

世界的な浮世絵師・葛飾北斎と生涯を共にし、右腕として活躍したもう一人の天才絵師が ...

-

26

26 -

黄金の輝きは、ここから始まる─冴島大河、若き日の物語(映画 劇場版『牙狼<GARO> TAIGA』)

10月17日(金)より新宿バルト9他で全国公開される劇場版『牙狼<GARO> T ...

-

27

27 -

「空っぽ」から始まる希望の物語-映画『アフター・ザ・クエイク』井上剛監督インタビュー

村上春樹の傑作短編連作「神の子どもたちはみな踊る」を原作に、新たな解釈とオリジナ ...

-

28

28 -

名古屋発、世界を侵食する「新世代Jホラー」 いよいよ地元で公開 — 映画『NEW RELIGION』KEISHI KONDO監督、瀬戸かほさんインタビュー

KEISHI KONDO監督の長編デビュー作にして、世界中の映画祭を席巻した話題 ...

-

29

29 -

明日はもしかしたら自分かも?無実の罪で追われることになったら(映画『俺ではない炎上』)

SNSの匿名性と情報拡散の恐ろしさをテーマにしたノンストップ炎上エンターテイメン ...

-

30

30 -

映画『風のマジム』名古屋ミッドランドスクエアシネマ舞台挨拶レポート

映画『風のマジム』公開記念舞台挨拶が9月14日(日)名古屋ミッドランドスクエアシ ...

-

31

31 -

あなたはこの世界観をどう受け止める?新時代のJホラー『NEW RELIGION』ミッドランドスクエアシネマで公開決定!

世界20以上の国際映画祭に招待され、注目されている映画監督Keishi Kond ...

-

32

32 -

『ぼくが生きてる、ふたつの世界』の呉美保監督が黄金タッグで描く今の子どもたち(映画『ふつうの子ども』)

昨年『ぼくが生きてる、ふたつの世界』が国内外の映画祭で評価された呉美保監督の新作 ...

-

33

33 -

映画『僕の中に咲く花火』清水友翔監督、安部伊織さん、葵うたのさんインタビュー

Japan Film Festival Los Angeles2022にて20歳 ...

-

34

34 -

映画『僕の中に咲く花火』岐阜CINEX 舞台挨拶レポート

映画『僕の中に咲く花火』の公開記念舞台挨拶が8月23日岐阜市柳ケ瀬の映画館CIN ...

-

35

35 -

23歳の清水友翔監督の故郷で撮影したひと夏の静かに激しい青春物語(映画『僕の中に咲く花火』)

20歳で脚本・監督した映画『The Soloist』がロサンゼルスのJapan ...

-

36

36 -

岐阜出身髙橋監督の作品をシアターカフェで一挙上映!「髙橋栄一ノ世界 in シアターカフェ」開催

長編映画『ホゾを咬む』において自身の独自の視点で「愛すること」を描いた岐阜県出身 ...

-

37

37 -

観てくれたっていいじゃない! 第12回MKE映画祭レポート

第12回MKE映画祭が6月28日岐阜県図書館多目的ホールで開催された。 今回は1 ...