EntaMirage! Entertainment Movie 岐阜推し!

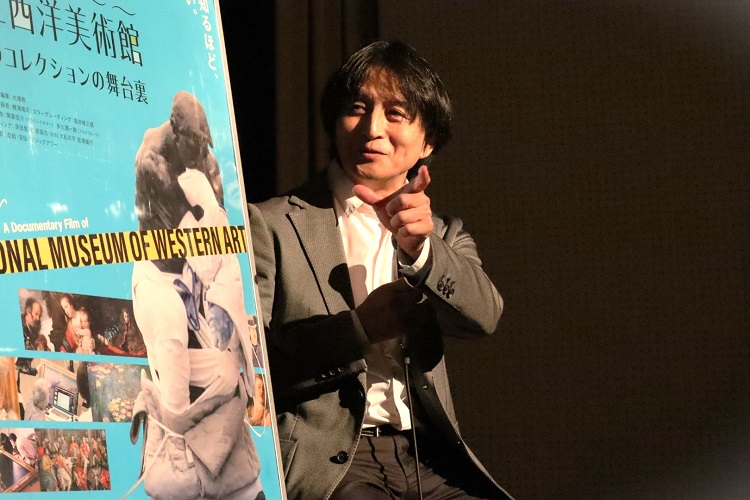

岐阜CINEX 第17回アートサロン『わたしたちの国立西洋美術館 奇跡のコレクションの舞台裏』トークレポート

岐阜CINEX 第17回アートサロン『わたしたちの国立西洋美術館 奇跡のコレクションの舞台裏』が9月2日岐阜CINEXで開催された。

東京・上野にある国立西洋美術館の整備の様子とともに、国立西洋美術館の歴史が関係者によって語られるドキュメンタリー。

上映後には岐阜県美術館の廣江泰孝さんのトークがあった。その様子をお届けする。

廣江泰孝さん(以下 廣江さん)

「ここまで舞台裏を見せるこういった映画があるんだということを知って、私たち美術館にとっては危機迫るものが色々ありました。しかも出てくるメンバーがみんなの知り合いでして(笑)。ちょっと緊張して仕事をしているつもりで後ろで拝見していました。今日はよろしくお願いします」

岐阜新聞社 後藤さん(以下 後藤さん)

「ここまで舞台裏を見せてしまうと色々悲喜こもごもあったと思いますが、いかがでしたか」

廣江さん

「私たち美術館はお客様をお招きする開館時間まではバッタバタなんですね。開館前も閉館後もです。 そして、その間の作業というのは、まさに今日映画で皆さんが観たような、あんな感じです。新しいスタッフが来たら必ず言うのは「白鳥は表面ではすっと泳いでるけど、水面下では白鳥の足はすごい勢いで掻いている。裏でどんなにバタバタしていても、 オープンエリアに出たら、背筋をピッとしてゆっくり歩きなさい」と。話し方も普段は映画で観た通り、あんなに早口ですが、彼らは実際に講座をすると非常にゆっくり喋ります。外出する時は演出するつもりで話します。一生に何回かしか来ないお客様もいますから、その一瞬がその方の人生を変える瞬間でもあるので、その場を汚してはいけないということですね」

後藤さん

「なるほど」

廣江さん

「オープンエリアに出た瞬間からバタバタしている姿は見せないでという話を今しましたが、この映画は見せていますね(笑)。今はネットで色々情報が出ますから、むしろこういう舞台裏を知っていただいて、美術の面白さ、そして私たちが何を考えて展覧会をしているのかということを伝えるきっかけになるならば、こういう映画もありなのかなと思いました」

後藤さん

「廣江さんは、今日でアートサロンには4回目のご登場で、私も尊敬する岐阜県美術館の学芸員です。裏のお仕事ぶりは今までにも色々拝見しているんですが、今回映画の中のの裏方ぶりを見ると、廣江さんがいつも美術館で七転八倒されている感じが、国立西洋美術館の状況から見て取れる映画でした。学芸員さんは、本当に大変なんですね」

廣江さん

「美術館に入るまで正直こんなに大変だと思っていなかったですね。 もうちょっとじっくりと調査研究ができて、映画の中であったようにコレクション収集に関われて、そしてお客様の前でいろんなお話をして楽しい時間が過ごせるのかなと思ったんですが、それは本当にわずかな時間、オープンエリアに行った瞬間だけで。私たちがあの展示室にいる時間というのは、皆さんが展示室にいない時間です。本当に忙しい。忙しいは「心を亡(ほろ)ぼす」と書きます。そうならないように自分の中ではもう1人自分がいて、これがしたいんだということを気にしながら、迷いそうになったら、本当は何をしたかったんだろうと、もう1回思い直して展覧会を毎回毎回へこたれながら作っているというのが実際です。映画の中でもお話があったように「これ貸してください」と言って、借りられるなんてことは、本当にないんですよ。それに簡単に借りられる作品を私たちも借りないです。作品を借りるとなれば、美術専用のトラックや、人が必要で、保険をかけて、収益も考えて運ぶわけですから、普段見られないような特別なものだけを世界中から集めてお借りするんです。ですからなかなか貸してもらえない。最初は「とにかく10回、10か所に依頼をしろ。そのうちの1箇所でもヒットしたら、それは相当な精度だ」と言われましたが、最初は20回以上ダメでした。どうして貸してもらえないんだろう、どうしたら貸してもらえるんだろうと考えました。結局はその作品をどれだけ自分が好きかどうか、本気になっているかどうかでした。そこにかかっているんだと分かった瞬間に一気に借りれるようになるんです。私たちはそういうことを作品と合い通じ合うと言いますが、コレクターと作品を介して繋がるんですね。その気持ちを来られるお客様とも一緒に通じ合う関係ができたらと思っています。映画でも出ていましたが、展覧会で緻密に何センチ右に置くとかも考えます。お客様の前で観た作品、そしてコレクターの前で観た作品、これを一緒のものにしたいんです」

廣江泰孝さん

後藤さん

「今、岐阜県美術館の学芸員は何人ですか」

廣江さん

「私が今係長なんですが、私を合わせて今11人です」

後藤さん

「11人でも、少ないですよね。西洋美術館でも20数人で少ないなと」

廣江さん

「8ジャンルあって11人ですので、非常に少ないです」

後藤さん

「そんな中展覧会、企画展をやられる。準備もだいぶ前から始められるわけですよね」

廣江さん

「来年国民文化祭が岐阜で行われます。岐阜県美術館の開館当初に私たちは50周年目に大規模な展覧会をしたいという1つの夢を持ちました。そのモデルケースとなる明治十五年という展覧会を開館当初にしたんです。それを50年後に本当にやりたいと。映画の中でありましたが、国立西洋美術館も開館当初は松方コレクションの中でも本当に特別なものだけで開館しました。少なかったわけですよ。私たちの岐阜県美術館も開館当初は荒川豊蔵の茶碗一点の寄贈から始まっただけなんです。そこからどうしようと考えて今に至るわけです。その時に、夢を持って将来こんなコレクションをしたい、こんな作品を岐阜県民の宝としたいと収集方針を立てたり、収集会議をやって、本当にそんなものにお金をかけるのかというような様々な学芸員同士の批判もありながら、「いや絶対これは買うべきだ」という主張をしてやってきたわけです。それの最終形態となる展覧会を50周年より前ですが、行おうということで、来年展覧会を計画しています。これは計画から43年かかっているわけです」

後藤さん

「そうですよね。そういう意味では本当に大変ですよね」

廣江さん

「本当に大変なことで。映画の中でも話していましたが、私も自分でやる企画は大体6、7年かかっています。2年前までに海外関係を押さえなくてはいけないし、国内に持ってこなければいけないし、それから予算取りや、協賛各社のお金のこともありますので、7年くらいかかります。巡回展だと2年ぐらいは必要です」

後藤さん

「国立西洋美術館はバーンズ・コレクションとかを借りられていますが、国立西洋美術館美術館なら貸し出そうとか、やっぱり格はあるわけですよね。岐阜県美術館ならこれとか」

廣江さん

「国立だから、県美術館だからではなく、結局のところ所蔵しているコレクションが大事なんです。映画で最後に、新聞社、メディア関係の援助が得られなくなったということが出ていましたが、彼らが導き出した結論は自分たちの所蔵コレクションをどう伝えていくのかということにもう一度立ち戻ろうということで。つい最近もブルターニュ展をやっていたんです。あれは多分、国立美術館として初めて、西洋美術館として、 都を越えて日本各地域から西洋画を借りて展示された大規模な展覧会になったんじゃないですかね」

後藤さん

「私が入社した頃に岐阜新聞社も岐阜県美術館さんと一緒にピカソ展をやって5万人入ったりとか、新聞社も社会貢献事業として儲けよりもやる意義というのが強くあったんですが、昨今はなかなか美術展も経営事情もあって協賛できなくて。これをやることで儲かるのかという営業主義的な形に変わっていて。まさしくこの映画であったように新聞社、メディアもなかなか美術展に予算を投下できないという現状は、美術館さんにとっても厳しい、今後どうするかというところも多くあるんですね」

廣江さん

「ありますね。でもそれは外に見せたくない。だから、今回のあの内容というのは私たちの本当のところをついていて、ここまで公開する時代になったんだと思いました」

後藤さん

「バーンズ・コレクションは107万人、2009年のルーブル美術館展が85万、1960年ミロのビーナス展が83万人と本当に来館者数が多くて。バーンズ・コレクションを観に行った時は、「立ち止まらないでください」と隅田川の花火大会みたいなことを言われて、立ち止まって観ないと意味ないと思った記憶があります。逆に今ちょっと西洋美術館も落ち着いて、しっかり観られる環境になっていて、メディアの人寄せとかは別に関係なく、コレクションと内容によってアジアの人を集めるということかもしれないですが、時代によって美術館のあり方は変わっていくのでしょうか」

廣江さん

「変わっていくでしょうね。私が美術館に入ったバブルの頃は、本当に私たちもいくらでもお金を使ってもいいよというわけじゃないんですが、協賛各社の方からとにかくいい展覧会を岐阜でやるんだということで、立ち上げたものを日本で巡回して、実際に最初にフランスに持っていったんです。バブルが弾けて2000年に入って状況が全然変わりました。支出に対しての費用対効果を文化芸術でも入れ始めたんですね。これの先鋒を切っていったのが国立の美術館、博物館です。独立法人化していきました」

後藤さん

「そうですね」

廣江さん

「その頃、県立美術館も私立美術館も指定された企業が入ってくるような指定管理者制度というものを持ち込んで、そこに管理を任せるようになりました。学芸員もそこの会社の社員であるとか、1年間の限定雇用とかですね。かなり全国の美術館、博物館も揺れ動いた時期がありました。その時に、開館当初の学芸員がみんな辞めていって、今私が入った頃の学芸員はもう本当にわずかになりました。時代の流れなんでしょうが入った頃は本当に男性が多い社会だったんですけど、 今は女性の方が多くなっています」

後藤さん

「アートサロンでよくお世話になる松岡さんは、修復の専門ですよね。学芸員の中にはいろんな立場の方がいらっしゃるんですか」

廣江さん

「分野が8つあるんですが、そのうちの1つが西洋絵画。それが彼女の立場でもあるんですね。それともう1つの仕事は修復で、岐阜県美術館では必ず2つずつ担当を持たなくてはいけないほど仕事が大変なんです。私の場合ですと、国内洋画と保存科学を担当しています。保存科学と修復が出来る担当を両方持っている美術館はこの東海エリア、北陸エリアには岐阜県美術館以外はないんです。大変ではありますが、うちにとってはそれは強みで、作品の借用だとか、企画交渉するときには圧倒的に有利になります」

後藤さん

「金沢21世紀美術館にもいらっしゃらないんですか」

廣江さん

「いません。どちらかはいるんですが、それぞれバラバラにいるというのは、なかなかないんです」

後藤さん

「そうなんですね。映画の中で改修工事中はロダンの考える人も包帯を巻かれているみたいに保護されていましたが、みんな考えながら、揺られながら、この先美術館はどうなっていくのかなという風にも見える資産に富んだ映像ばかりだったと思います。美術館が今後大きな動員は見込めない中で岐阜県美術館としても日比野克彦館長のもと、アートコミュニケーターさんとか、いろんな仕掛けをやられてお客さんにアピールしていると思うのですが、それに対しての反応とか、変化してきたことはありますか」

廣江さん

「美術館の中が変化したというよりは、お客様が美術品に向かう心が、ちょっと変わってきたのかなと感じます。 前は新しい展覧会をすればその変わり目でお客さんが来てくださったんですが、今、1人1人が自分の足元を見ているのかなと。かなり成熟した文化への糸口に入っているなというのは、私たちの中では関心を持って見ていまして、他人に踊らされない、自分の意思で「この展覧会に行きたい」とか「この作品の前に立ちたい」とか、もっと言えば自分自身に出会いたいということで来られるんですね。美術館の学芸員をやっていると本当に様々なお客様とお会いします。私が忘れられない思い出の中に残っているのは、開館当初、閉館後22時くらいに病院から作品が観たいと電話を受けたことです。こんな話していいんですか」

後藤さん

「聞きたいです。どうぞ」

廣江さん

「「親族がいない看取りの方がおられるんですが、言い残すことはないかと聞いたところ、岐阜県美術館の藤島武二の「浴室の女」という作品を観たいと言っています。今から観ることはできますか」という電話で、「容態からしてとてもいけそうにないが、許可が出たら連れていきたい」と言うんです。閉館して門も全部閉じていましたから、その時の館長に電話をして開門していいか聞いたんです。館長は「それは廣江さんが開門したいから、僕に今電話したんだろ。そこが1番重要なことで、そうしたいんだったら、そうできるように自分でやりなさい」と」

後藤さん

「なるほど」

廣江さん

「館長に許可をもらって、警備とか、衛生関係、空調関係も含めて開館の状況を作りまして。病院から来たその方には救急車で正門まで入ってもらいましたが、看護師の方を連れて、ストレッチャーに乗せられて美術館で作品を見るような状況じゃないんです。その瞬間に失敗した、これは大変なことをしたと気づいたんです。だけど、私の好きな作品でしたし、それをもし最期に観たいという方がいるなら、それは嬉しいと思って若気の至りで判断してしまったんですが」

後藤さん

「でも、ご覧になれたわけですよね」

廣江さん

「はい。本当に緊張してお連れしました。点滴も打っているし、意識もない。でも作品の前に立って、しばらくしたら目を開かれて作品を指差されるんですよ。 意識がなかったはずの方が目を見開いて、人工呼吸のマスクをしていたのに外されて、私に掠れた声で一生懸命話されるんです。全部は聞き取れなかったんですが、亡くなった主人に会いに来た。主人と別れようと思っていたが、最後に1回だけついてきてくれと言われて一緒に来たのが岐阜県美術館の展示室で、そこで「僕はこの作品が好きなんだ。君はどう思うか」という話をされたそうです。その時のことを思い出して、もう一度会いに来たと。最終的には腰を上げて喋り始めて、お医者さんもこんなことってあるのかとびっくりされて。人間にとって、生きる力、何かをしようと思った時の行動力、これはもうとてつもないものなんだなと思いました。その日は無事に帰られたわけですが、翌日、館長が大変なことだから謝ってくるということで県庁に謝りに行って散々怒られたわけです。当然です。辞表も用意しました。1週間ぐらいたって、病院から電話がきまして「あの方はご退院なされました」と言われたんです」

後藤さん

「治ったんですか?」

廣江さん

「それをすぐ館長に伝えに行きました。館長は「廣江さん。退院にも色々あるんだよ」と教えてくださいました。絵を見ることは何なのかということ。そしてその伝えたいことは、絵の中のことであるというよりも、絵の前に、自分のことがずっと大きくて、それは1人1人みんな違う。そういったことを1つ1つ大事にしていきたいんですね。入館者をたくさん増やしたいとか、多くの方に観てもらいたいという思いはありますが、もっと大事なことは、1人1人の絵や作品との対話、そこで起こっている1つ1つの物語、ストーリーができるような状況を作っていきたいというのが私たち岐阜県美術館の姿勢ですし、常にうちのスタッフに言っていることです」

後藤さん

「いい話ですね。廣江さんが電話を取ったから出来た話で、それは普通絶対無理ですと断りますよね」

廣江さん

「今だったらそうかもしれないですね」

後藤さん

「でも、そういうことがあることが素晴らしいと思いますし、そういった絵の力がその方の中に体験としてあることも、すごく素敵な話だなと思います。このアートサロンは、自分の視点で、映画というよりはその作品、上映後の学芸員の方のお話に耳を傾ける体験をしたいと皆さんが思いを持って映画館に来られていると感じています。映画館に来ることは美術館に行くのもそうですが、大変じゃないですか。映画と対峙する、絵画と対峙する場にこんなにたくさんの方が来ていただいて嬉しいです」

廣江さん

「映画も絵画もみんな繋がっています。よく言うのは、「迷われたら頭を空っぽにして来てください」と。何か悩み事を持ってくるのではなくて、頭を本当に空っぽにして来る。それで絵の前で普段のことを悩んでもいいんです。大事なことは、結局自分に会いに来ているんです。その時いいなと思っているのは自分なんです。でも1週間後にそれをもう1回観に来たら、意外に違うところがまたいいと思うんですよ。それは誰かと会っていても同じことじゃないですか。そういう深みというか、楽しさというか、そういうものが美術品にはありまして。映画も全く一緒ですよね。頭を空っぽにして、全く自分とは違うストーリーを見て、そこで自分がどういう形で寄り添うかで、また自己発見の場になるじゃないですか。そこじゃないですかね」

後藤さん

「映画の中でも、ピカソの絵を観たけど、他者からの解説を聞いて、すごく面白いんだなということがわかったと。その人と話をして、人の見方を感じることはやっぱり大事なんだなと思います。今、岐阜県美術館でも「ナンヤローネ」など素朴に絵を観て、なんだろうねこれと思う感性を大事にしようという企画もやられています。本当に率直に絵を観て、実際にはわからなくてもいいんだよというところから生まれた企画ですよね」

廣江さん

「映画の前ですから学芸員がみんなわかっているなんて言って、ああいう立場を取りますが、わからないんですよ。学芸員が絵を観るとき、そもそも誰の絵なんだろうというところから始まるんです。サインは本物か、贋作ではないか。サインがなければ絵のタッチからすると誰の作品か、いつの年代のものか。わからないからこそじっくり興味を持って観ていく。その楽しさは忘れないでいたいと思いますし、お客様もその見方でいいと思います」

後藤さん

「廣江さんは学芸員になる最初のきっかけは何だったんですか」

廣江さん

「私は元々は土の下にあるものに興味がありました。岐阜市内はあちこちに遺跡があって、土器のかけらが出るんですね。それに憧れてこれを掘った人は誰で、焼いた人はいつ頃の人なんだろうということ考えるのが好きでした。そのきっかけが、私の小学校の校長先生だったんです。校長先生と一緒にあちこちの遺跡を掘りに行っていて、その校長先生が岐阜県歴史資料館の館長になられたので、私はその館長室によく出入りしてたんです。お忙しい方なのでほとんど館長室にいないわけですよ。待っていたら、壁面に熊谷守一の絵がかかっていて、それをずっと毎日見る中で、なんだろうこの人と思って」

後藤さん

「それがきっかけなんですか」

廣江さん

「そうなんです。発掘したものは当時写真では残さず、スケッチして見せるんですね。それを見た館長が「土の下のことは、いずれ誰かがやるから、廣江さんは土の上のことをやった方がいい。土の上で何かを発掘する、発見する仕事に行った方がいい。それは美術だよ」と言ってある先生を紹介してくださって、岐阜県美術館に入りました」

後藤さん

「熊谷守一の『モリのいる場所』という山崎努さん、樹木希林さん出演の映画を上映したときにも廣江さんに来ていただいてトークしましたが、熊谷守一のことをとてもわかりやすく解説していただいていましたが、そういうことだったんですね。学芸員さんの話を聞くことによって、自分が思っていた映画や、その絵が全然違う見方ができたところはよかったです」

廣江さん

「自分の好きなものをとことんやるというのが今の時代は大事ですし、それを発見する場というのは、映画であったり、博物館や美術館で自分と出会うことだと思うんですね。他人と違うということを意識する必要はないんです。自分が何が好きか嫌いか。そして好きと嫌いはひっくり返りますから、それがなんなのかと考えるのが楽しいじゃないですか。自分のことですから」

後藤さん

「この映画でも予算の話が出てきましたが、日本という国は、なかなか文化にお金を投じず、経済にばかり目がいっています。今、新しい戦前なんていう言葉が使われるぐらいやばい雰囲気がある中で、アートは1人1人の平和な気持ちとか、人を思う愛情が芽生える1番の媒体だと思うので、ぜひ大事にしたいなと思いますね」

後藤さん

「廣江さんが学芸員として辛いなと思うのはどんな時ですか」

廣江さん

「自分の思いが伝わらない時です。 借用したいけど、なぜこの人には伝わんないんだと。でも途中からなぜ伝わらないのかを考えるのが楽しくなりました。そうやって考えてわかった瞬間に、借りれるようになったんです。その作品を持っている方、作品と触れている人には、それなりのストーリーがあるわけです。そのストーリーを台無しにして、こちらの思いでこれは素晴らしいから貸してくれと言ったら、それは伝わらないんですよね。ですから1番重要な琴線に触れた瞬間に思いが繋がるんだなと。困難な時ほど、どうやって乗り越えるかを考えるのが、アートとか芸術をやっている人間の大事な考え方かなと思うんですね」

廣江さん

「西洋国立美術館のコレクションはは当時のお金持ちの松方さんのコレクションですが、戦争の戦利品だったりする側面もあるんです。なぜフランスの作品なのに日本にあるのかとか、浮世絵がなぜアメリカにこんなにあるのとか、そういう複雑な思いもあるんです」

後藤さん

「やっぱり持っている方はお金持ちだから持てると思いますよね。バーンズ・コレクションはバーンズさんが製薬業で資産を増やして世界的なコレクターになられて集めたものですし。コレクターのコレクションだと、お金持ちの方の絵を所有するというエゴの中にあるものとそれを美術館を通しておすそ分けしてもらってしか観られない我々というような構図がどうしてもありますね」

廣江さん

「ありますが、コレクターは自分が欲しいから買うわけです。違う作品が出てくるとこれも欲しいという新しい自分に出会うわけです。なので、コレクションが増えていくんですね。確かにお金を持っている方ではありますが、 結局いいコレクションは目利きじゃないと揃わないんです。美術館というところも作品をコレクションしていますが、重要なのはコレクションする人間がしっかりしていないと、コレクションはこけるんです。私自身がどういう人を学芸員として入れているか、育てているかの方がむしろ重要で、この人さえいれば大丈夫だというところが他館から見ていても信頼できますし、そういったところに作品をお借りしします」

後藤さん

「1つの展覧会にかける裏方の費やす時間がこの映画にも溢れていましたが、 軽減化されないわけじゃないですか。人も増えない。むしろ仕事が増えている感じが」

廣江さん

「映画でも言っておられたように、きりがないんですね。もっといいものを観たい、もっと知りたいというのは学芸員の本質で、これが借りられればと直前まであがくんです。そのあがきが展覧会の質と量を決めます。それは観ている学芸員や鑑賞者には、ストレートに入っていきます」

後藤さん

「国立西洋美術館に行かれたことがある方はいらっしゃいますか。 (観客から手が挙がる)やっぱり行かれたことがある方は岐阜の方でも多いんですね」

廣江さん

「もし今度行かれたら、映画の最初の方で入り口を変えたと言っていたかと思います。大きな道路沿いに入り口をもう1回戻したわけです。西門を回復したわけですが、ぜひそちらから入ってみてください。これはですね、西洋美術館を知るということではなくて、近代日本がどういう形で美術、博物館を考えてきたのか。上野の界隈は、非常に特殊なところですから。西郷隆盛の像を見て、桜並木をずっと歩いてきて、真正面に噴水を見ながら、その奥に東京国立博物館を見る。これが日本の博物館の始まりなんですよ。あそこは内国勧業博覧会の場所でして、それを元に、現在の国立博物館や他の建物が建っていて、一部に東京芸術大学もあるわけです。西洋美術館は、私たちがあの道路から見ると、右手に見えたんですね。そこから見えた時の西洋の捉え方というのは、本当にコルビジュエ は考えているなと思いますが、 あそこは、日本人に1つ宿題を残して建築されているんです。コルビジュエは、フランスの建築家で岐阜にも非常にゆかりがあります。岐阜市民会館を建てた坂倉準三という建築家の先生がコルビジュエです。コルビジュエは、鉄筋コンクリートを使って、重さに耐える建て方を建築としてやった方で、徹底的に水平にものを作って、それを支える垂直性だけで建物の構造を作っていく建築家なんです。西洋美術館を作るときに、明らかに他のコルビジュエの建物と違って、日本人に1つ問いを残した前庭がはじめはあって。今回それを回復したということが映画でも捉えられていました。あの順番、カレーの市民、考える人、弓を引くヘラクレス、地獄の門、エヴァとアダム。何か1つ足りないと思いませんか」

後藤さん

「え?何でしょう」

廣江さん

「その、場所が空いてるんですよ。戦後にフランスから日本に松方コレクションを戻して、西洋の美術を見せる、それはそれで良いことなんですが、それを受けてくれた日本人がどんな美意識を持ってほしいのか。

そのことを日本人の建築家の弟子たちと考えながら空間に1つ余白を作ったんですね。この余白の考え方は、コルビジュエの他の作品にはないんです。この余白の美というのは私たちにとても大事です。そこで何かを考えるきっかけを作れば日本人は考えてくれるだろうということと同時に、建築に対して、西洋に対しての美を正当に分かってもらえるチャンスになるだろうと。日本人には日本人の美意識があって、それを再発見する自己探求の場に西洋美術館を建てたのだから、単純に舶来だから、西洋だから美しいを基準にするのではなくて、自分たちの技術を大事にしてほしいという思いで余白の美を作っている場所があるんです。ぜひ行ってみてください」

後藤さん

「これはすごい話ですね。お時間になりました。最後に一言いただいて締めたいと思います」

廣江さん

「これほど舞台裏を見せるほど、 日本の文化政策、そして文化についての活動がひっ迫しています。でも、ものが豊かになっても、経済が豊かになっても、社会の中で様々なことが起こっても、何も私たちは変わらなかった。変わらないものは何かといえば、結局自分なんですね。でも、毎日毎日、自分自身は変わっていきます。自分が見ているものがどんどん変わっていく。それをぜひ楽しんでもらいたいです。その発見の場の糸口となるのがきっと美術館、映画館、音楽。そして四季で変わりゆく自然ですね。そうだとすると忙しいですよ。人生楽しいことばっかり。そういう人生の一幕に美術館を加えていただければと思います。何にも考えず、ただ頭の中は真っ白で来て1度ご覧ください。 自分が最初に見つけたものはなんで見つけたんだろう?というところから始まるような気がします。今日はどうもありがとうございました」

おすすめの記事はこれ!

-

1

1 -

リストラ担当者の苦悩から見る「会社で働く」ということ(映画『ただ、やるべきことを』)

2月21日(土)から名古屋キネマ・ノイで上映される映画『ただ、やるべきことを』は ...

-

2

2 -

名古屋→東京 福山雅治 1日で駆け抜けた弾丸舞台挨拶でファンに熱い思いを語る!

2024年10月13日、長崎スタジアムシティのこけら落としとしてジャパネットグル ...

-

3

3 -

映画『安楽死特区』毎熊克哉さん登壇 名古屋大ヒット御礼舞台挨拶レポート

映画『安楽死特区』の大ヒット御礼舞台挨拶が2月8日名古屋ミッドランドスクエアシネ ...

-

4

4 -

シネマスコーレで上映中。会話劇の魅力。知多良監督初長編作品『ゴールド』

2026年1月26日、名古屋シネマスコーレにて映画『ゴールド』が上映中だ。 映画 ...

-

5

5 -

『MIRRORLIAR FILMS Season8』公開記念名古屋舞台挨拶レポート

短編映画制作プロジェクト『MIRRORLIAR FILMS Season8』の公 ...

-

6

6 -

映画『安楽死特区』が問いかけるこれからの日本の「生と死」の境界線―毎熊克哉さん・大西礼芳さん・長尾和宏さんインタビュー

高橋伴明監督が、現役医師である長尾和宏氏によるシミュレーション小説を映画化した『 ...

-

7

7 -

舞台に命を刻む者の、最期にして最高の輝き(映画『喝采』)

誰もが年を取り衰える。そして昨日まで出来ていたことが急に出来なくなることもある。 ...

-

8

8 -

義に生きる男たちの姿を見よ(舞台「忠臣蔵」観劇レポート)

名古屋伏見の御園座で堤幸彦監督が演出を手掛ける舞台「忠臣蔵」を観劇した。 舞台の ...

-

9

9 -

映画『Good Luck』足立紳監督登壇 名古屋シネマスコーレ舞台挨拶レポート

映画『Good Luck』公開記念舞台挨拶が名古屋シネマスコーレで行われ、足立紳 ...

-

10

10 -

過去と現在を繋ぐ難事件に無敵のバディが挑む!(『映画ラストマン -FIRST LOVE-』)

2023年に「日曜劇場」で放送され、大きな反響を呼んだドラマ「ラストマン-全盲の ...

-

11

11 -

愛は見える?奇想天外な除霊アクションラブコメディ 映画『見え見え』撮影地愛知で先行公開!

愛知県犬山市で撮影された映画『見え見え』が、12月19日(金)より愛知ミッドラン ...

-

12

12 -

ANIAFF 開幕!第1回あいち・なごやインターナショナル・アニメーション・フィルム・フェスティバル オープニングセレモニーレポート

2025年12月12日(金)、「第1回あいち・なごやインターナショナル・アニメー ...

-

13

13 -

SF映画の脚本 キャスティング 世界観を彩る特殊効果の秘密 『ブラックホールに願いを!』渡邉聡監督 × 『センターライン』『INTER::FACE 知能機械犯罪公訴部』下向拓生監督 スペシャル座談会(後編)

『ブラックホールに願いを!』公開を記念し、渡邉聡監督と脚本協力を務めた下向拓生監 ...

-

14

14 -

SF映画の脚本 キャスティング 世界観を彩る特殊効果の秘密 『ブラックホールに願いを!』渡邉聡監督 × 『センターライン』『INTER::FACE 知能機械犯罪公訴部』下向拓生監督 スペシャル座談会(前編)

第一線の特撮現場で活躍している若手スタッフが集結! 新進気鋭の映像制作者集団「S ...

-

15

15 -

映画『Good Luck』は「ととのう系」!? 自然とサウナと旅先の出会い(『Good Luck』足立紳監督、足立晃子プロデューサーインタビュー)

2025年12月13日からシアター・イメージフォーラム、12月27日から名古屋シ ...

-

16

16 -

兄のことをひたすら考える終いの4日間(映画『兄を持ち運べるサイズに』)

『湯を沸かすほどの熱い愛』や『浅田家!』で数多くの映画賞を席捲し、一貫して家族の ...

-

17

17 -

映画『Good Luck』先行上映記念 足立紳監督&足立晃子プロデューサー 舞台挨拶レポート

11月24日「NAGOYA CINEMA Week 2025」の一環として、足立 ...

-

18

18 -

本物の武道空手アクションがここに!映画『TRAVERSE2 -Next Level-』豊橋で先行公開、完成披露試写会 開催!

武道空手アクション映画の金字塔となる二部作の完結編、映画『TRAVERSE2 - ...

-

19

19 -

極寒の会津ロケからベルリン映画祭出品へ! 魂の舞と幽玄の世界が描き出す人間の複雑な心境(映画『BONJI INFINITY』初号試写会 舞台挨拶レポート )

2025年11月3日、映画『BONJI INFINITY(ボンジ インフィニティ ...

-

20

20 -

日本初ARRIが機材提供。美しきふるさとの映像と音に触れ、自身を回顧する(映画『郷』小川夏果プロデューサーインタビュー)

数々の国際映画祭で評価を重ねてきた鹿児島出身の新進気鋭の伊地知拓郎監督が、構想か ...

-

21

21 -

映画『佐藤さんと佐藤さん』名古屋先行上映会舞台挨拶レポート。岸井ゆきのさん、宮沢氷魚さん、天野千尋監督登壇

映画『ミセス・ノイジィ』の天野千尋監督の最新作は夫婦の変化する15年間を描く、オ ...

-

22

22 -

運命さえも覆せ!魂が震える慟哭のヒューマン・ミステリー(映画『盤上の向日葵』)

『孤狼の血』などで知られる人気作家・柚月裕子の小説『盤上の向日葵』が映画化。坂口 ...

-

23

23 -

本から始まるストーリーは無限大に広がる(映画『本を綴る』篠原哲雄監督×千勝一凜プロデューサー インタビュー&舞台挨拶レポート)

映画『本を綴る』が10月25日から名古屋シネマスコーレで公開されている。 映画『 ...

-

24

24 -

いつでも直球勝負。『おいしい給食』はエンターテイメント!(映画『おいしい給食 炎の修学旅行』市原隼人さん、綾部真弥監督インタビュー)

ドラマ3シーズン、映画3作品と続く人気シリーズ『おいしい給食』の続編が映画で10 ...

-

25

25 -

もう一人の天才・葛飾応為が北斎と共に生きた人生(映画『おーい、応為』)

世界的な浮世絵師・葛飾北斎と生涯を共にし、右腕として活躍したもう一人の天才絵師が ...

-

26

26 -

黄金の輝きは、ここから始まる─冴島大河、若き日の物語(映画 劇場版『牙狼<GARO> TAIGA』)

10月17日(金)より新宿バルト9他で全国公開される劇場版『牙狼<GARO> T ...

-

27

27 -

「空っぽ」から始まる希望の物語-映画『アフター・ザ・クエイク』井上剛監督インタビュー

村上春樹の傑作短編連作「神の子どもたちはみな踊る」を原作に、新たな解釈とオリジナ ...

-

28

28 -

名古屋発、世界を侵食する「新世代Jホラー」 いよいよ地元で公開 — 映画『NEW RELIGION』KEISHI KONDO監督、瀬戸かほさんインタビュー

KEISHI KONDO監督の長編デビュー作にして、世界中の映画祭を席巻した話題 ...

-

29

29 -

明日はもしかしたら自分かも?無実の罪で追われることになったら(映画『俺ではない炎上』)

SNSの匿名性と情報拡散の恐ろしさをテーマにしたノンストップ炎上エンターテイメン ...

-

30

30 -

映画『風のマジム』名古屋ミッドランドスクエアシネマ舞台挨拶レポート

映画『風のマジム』公開記念舞台挨拶が9月14日(日)名古屋ミッドランドスクエアシ ...

-

31

31 -

あなたはこの世界観をどう受け止める?新時代のJホラー『NEW RELIGION』ミッドランドスクエアシネマで公開決定!

世界20以上の国際映画祭に招待され、注目されている映画監督Keishi Kond ...

-

32

32 -

『ぼくが生きてる、ふたつの世界』の呉美保監督が黄金タッグで描く今の子どもたち(映画『ふつうの子ども』)

昨年『ぼくが生きてる、ふたつの世界』が国内外の映画祭で評価された呉美保監督の新作 ...

-

33

33 -

映画『僕の中に咲く花火』清水友翔監督、安部伊織さん、葵うたのさんインタビュー

Japan Film Festival Los Angeles2022にて20歳 ...

-

34

34 -

映画『僕の中に咲く花火』岐阜CINEX 舞台挨拶レポート

映画『僕の中に咲く花火』の公開記念舞台挨拶が8月23日岐阜市柳ケ瀬の映画館CIN ...

-

35

35 -

23歳の清水友翔監督の故郷で撮影したひと夏の静かに激しい青春物語(映画『僕の中に咲く花火』)

20歳で脚本・監督した映画『The Soloist』がロサンゼルスのJapan ...

-

36

36 -

岐阜出身髙橋監督の作品をシアターカフェで一挙上映!「髙橋栄一ノ世界 in シアターカフェ」開催

長編映画『ホゾを咬む』において自身の独自の視点で「愛すること」を描いた岐阜県出身 ...

-

37

37 -

観てくれたっていいじゃない! 第12回MKE映画祭レポート

第12回MKE映画祭が6月28日岐阜県図書館多目的ホールで開催された。 今回は1 ...