EntaMirage! Entertainment Movie

映画『おいしい給食 Road to イカメシ』市原隼人さん、綾部真弥監督インタビュー

現在公開中の『おいしい給食 Road to イカメシ』は食のドラマとして人気のドラマシリーズの映画版第3弾。シーズン3から舞台は函館に移り、給食好きの中学教師・甘利田幸男は給食の献立にイカメシが登場する日を待ちわびながら、毎日の給食を楽しみに生きている。

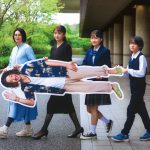

主演の市原隼人さん、綾部真弥監督が来名。お話を伺った。

Q.「おいしい給食」シリーズも第3弾になりました。この第3弾を今回劇場版でやるということを初めて聞いた時の気持ちを伺いたいです。

市原隼人さん(以下 市原さん)

「すでに経験値がある分、体力的な面、精神的な面も含めて、やりきることができるかなという心配がありましたし、第3弾を創る意義をしっかり持ちやらなければならないという思いが強かったです。他の役が入っていない時に読みたかったので、約1ヶ月ほど脚本は読めなかったです。今回も基本は変わらず、お子様が観ても目を背けさせないように、人生のキャリアを積まれた方、ご年配の方までしっかり楽しんでいただけるような作品になっています。1989年が舞台ですので、今の日本人が忘れかけているような古き良き心、わびさびというものをふんだんに取り入れて、そこから見えてくる人間臭さがあります。SNSではなく、顔と顔を突き合わせながら、全ての物事を進めていくことによって見えてくる人間の隙というものがすごくチャーミングに描かれています。更に、ドラマでは見えてこなかったヒロインとの「おいしい給食」ならではのラブストーリー展開だったり、ライバル生徒とのより踏み込んだ人間模様も描かれています。国が違っていればルールも法律も基準も規律も秩序も全てが変わってしまう。同じ会社であっても、上司が違えば正解もそのルールもやり方も全て変わってしまうという社会の中で、何を信じていけばいいかわからなくなってしまう瞬間があると思いますが、その中でも信じられるものを映画で1つ作りたかったんです。その象徴となるものが「おいしい給食」という作品だと思っています。根底はコメディなんですが、社会派のしっかりとしたメッセージをお客様に届けられるようにしなければならないと思いました。笑わせるのではなく、笑われたい。滑稽な姿を見せて笑われても、好きなものを好きと胸を張って謳歌しようとする甘利田を観ていただいて、いろんな方に人生の活力にしていただきたいという思いを持って、今できる全てを尽くし腹を決めて、現場に入りました」

市原隼人さん

綾部真弥監督(以下 綾部監督)

「やはり最初はプレッシャーが強くて。シーズン1の時の映画版『劇場版 おいしい給食 Final Battle』は2020年の3月公開で、 4月7日に第1回緊急事態宣言が出て、すべての映画館が3、4か月閉まり、僕らの作品も自然と打ち切られてしまったので、その打ち切られた後に初めて映画館が再開する時に、僕も『劇場版 おいしい給食 Final Battle』を観に行って。そこに『おいしい給食』を楽しんでくれているファンの方が20人ほどいらして。 シーズン2を作って映画も作って、満席の劇場でかけたいという夢ができて、シーズン2に走っていけました。シーズン2はコロナ禍での撮影だったので、今までと同じように思うように撮影ができないというストレスと苦しみがあって。今回はすでに神野ゴウも卒業しているし、やりきってしまっていたので、シーズン3は果たしてどうだろうか、1、2以上に面白いものができるんだろかと最初は思っていました。面白くするには、本当に全て自分を絞り出して、「ごめんなさい、もう出ません」というぐらい、自分の全てを賭けなければいけないので、本当にこれはできるんだろうかというプレッシャーの方が強かったです。ただ、もう一度「おいしい給食」を作って皆さんから観ていただきたいという声がある以上は、自分を奮い立たせてやってみようかなと。でも、やるからには今までで一番面白い映画にしたいという自分とのプレッシャーの戦いがありました」

Q.給食前の校歌斉唱の時の甘利田先生のダンシングが作品を重ねるごとに大きくなっているように思うのですが、その振り付けはどのように生まれ、グレードアップしてきたんでしょうか。

市原さん

「約5年ほど前からこの作品が始まって、監督との信頼関係があってできることなんですが、給食を食べるシーンや、高揚して踊ってしまうシーンは全部自由に演技させていただいています。今回は、「函館」が舞台なので、北海道になぞったソーラン節の振りを参考にしたり、ドラマの各話のストーリーにちなんだ動きを入れていっていました」

Q.毎回、机に手をぶつける動作も、台本には無かったのですか?

市原さん

「アドリブです。脚本には無かったのですが、毎回「おいしい給食」にはこういうシーンがあるよね、こうだよね」と言っていただけるような、作品のチャームポイントのような、毎回「来ました!」みたいなお決まりの場面を作りたいなという思いで、勝手にそういう場を作らせていただきました。給食前の踊りは、最初はそこまで踊っていなかったのですが、シーズン1の時に綾部さんから「もう少し動いてみようか」という声をいただいて。そうか、そう言われるんだったらやってみようかなと(笑)」

綾部監督

「元々クラス全員の子供たちが校歌を歌って日直が「いただきます」と言うシーンは台本に書かれていて、甘利田の給食好きがバレてはいけないという設定だったんです。 今でも覚えています。シーズン1のクランクインから2日目がその給食のシーンだったんですが、初日にやった市原君の芝居がもう突き抜けた面白さがある甘利田でこれだけオーバーアクトで面白い芝居だったら、ただ自分をひた隠して校歌を聞いているだけじゃ面白くないんじゃないかなということで。当日、「校歌歌える?」「歌えるようにします」という話をして、その場で市原君がiPhoneで校歌をかけながら覚えて歌えるようにして、もう給食が楽しみということが溢れ出ちゃって、リズムに乗っちゃおうかと。手を洗って、校歌を歌っていただきますをルーティーンとして甘利田がやっていて、そこで若干気持ちが漏れちゃっているという。踊りでそれをやると回ごとのテーマを表現できるんです。全部振り付けは市原君が考えていて、僕らは振り付けは考えていません」

綾部真弥監督

Q.振付担当の方がいるのかと思っていました。

綾部監督

「敢えて言えば「この回は神野ゴウ君に初めて勝てるから、甘利田の敵意をむき出しにしてほしい」とかテーマだけを伝えて、その方向性だけ示した感じです。例えば今回の映画だと粒来くんに負けないぞという意識。その時の特徴ですよね。 ここはちょっと落ち込んでいるという設定だからその方向でとか、その確認だけ。お互い確認だけして。今回のシーズン3なんかはもう「ここは敵意で」と言えばもう市原君が色々やってくれるので、振付はほとんどしていないですね。どっちかというと市原君が乗ってできるような持っていき方をするというのが僕の仕事かなと(笑)」

Q.学芸会での演劇シーンにたくさん時間が割かれています。今まで甘利田先生は教室にいても実際授業しているシーンは少ない中、しっかり今回は演技指導しているように感じました。演劇を取り入れた理由を教えてください。

綾部監督

「台本を作られている企画プロデューサーの永森さんが、トッププロデューサーで、なおかつ脚本も書いていて、この作品の産みの親なんですが、最初から「ホワイトマン」をテレビドラマを伏線にして映画に持っていこうとお考えになっていて。それだったらうまく今の給食の状況と生徒たちの状況を描けるのではないかと。黙食で前向き給食を強制させられているという状態の中で「僕たちのパワーを見せつけてやる!」という流れにしましょうという風になっていったんです。つまり、現代のちょっと風刺というか、社会的な背景を見せつつも、それを子供たちのパワーで大人たちに訴えかけるという流れで劇中劇をやれば盛り上がるんではないかという。 実は「ホワイトマン」という劇は、全編の内、やっているのは10分の1ぐらいですけど、台本は全部作ったんですよ。ただ、これをやってしまうと、これだけでもう2時間になっちゃうような台本だったので、永森さんと相談してこのシーンとこのシーンを映画の台本に入れましょうと短く抜粋したんです。 それぞれちょっとだけにして、話の本筋からそれないようにしながら、最初は笑っていた大人たちが子どもたちの芝居に引き込まれるという、そこだけを最後は抽出したんです。そうすることによって、一つこの作品の中で山場ができるなと、そして「ホワイトマン」というのは、シーズン1から観ていただいている方には誰を指しているのかわかる言葉で、「おいしい給食」の象徴、メタファーとして「ホワイトマン」があります。「好きなものは好き」、敵を作っても曲げないということを表す「ホワイトマン」を入れることによって、甘利田と粒来ケンくん、神野ゴウくんというこの3人の密度の関係性も描けるし、オールドファンには絶対シーズン1、2を感じながら観てもらうことができるんじゃないかなという。絶対これは面白いシーンにしたいと言われて。生徒達の衣装も衣装部の人が独自に考えて、スタッフ1人1人が意見を出し合って、みんなで手作りで作ってくれたりして。本当にファンに向けてというか、映画の核を作りたいのと、これがあるとより面白くなるなという流れを組み込みたいという結構総合的な計画だったんです」

Q.市原さんはどのように演劇のシーンは演じられたのでしょうか。

市原さん

「作品のテーマの一つである、全員が主役だという思いで、演劇の部分、学芸会の部分はいつもとはまた少し違うドキュメンタリー的な感覚で子どもたちと向き合いたいと思いまして、本番の撮影までに少し時間をいただいて、今までの「おいしい給食」とはちょっと違うギアを入れて、真剣勝負だという思いでやらせていただきました。毎シーズン撮影が始まるまえに、子どもたちとまずお話しさせていただいています。本気で泣いて、本気で悔しがって、本気で笑う。物事の根源を大切にし続けることで見えてくるものを探してみてくださいと。オーディションの中から来てくださった生徒の方々に、自分の存在意義を見つめていただきたくて。大事な青春の思春期の2ヶ月を共にするわけですから、役者としてもそうですし、人として何か土産話になるものだったり、何か経験を持ち帰っていただきたいという思いで、ドラマや映画がなぜ存在して、なぜ何年経っても廃れずあり続けるのか。誰のために何をするべきものなのか。そして今回は何を伝えるべきなのか。今回の「おいしい給食」という作品が世の中に対してどうあるべきなのか、自分はその作品に対してどうアプローチする必要があるのか。自分の存在意義というものを探してみてくださいというお話から始まって撮影に入りました。なので、そのシーンは僕の考えを体現すべく、本来の等身大の子どもたちと向き合うような感覚でいました」

綾部監督

「体育館で2日間にわたって撮ったんですよ。最初はまずリハーサルも兼ねて、子どもたちしか映らない壇上のシーン、2日目にお客さん向けやお客さんを入れた子供たち、先生たちのシーン。初日は子どもたちしか映らないんですよ。体育館でこの芝居を作って、少しだけ撮るという撮影なんですが、出番がないけど市原君は来てくれて、現場で子どもたちに声をかけて励ましながらしっかりと見てくれていたんです。 もう撮影はドラマから始まって本当に集大成、最後のクランクアップの辺りで、普通はもう疲れているし、出番がなければ俳優は来ないんですが、現場にわざわざ来てくれて、しっかり子どもたちを見てくれて、声をかけてくれているということがあるから引き出せたこともあります」

市原さん

「本当に一生懸命頑張っている子どもたちの姿を、ドキュメタリーとしても汲んで観ていただけたらと思います」

Q.甘利田先生の芯、色々変化がある中でも変わらないものを教えてください。

綾部監督

「甘利田先生は給食が大好きで、一生懸命おいしく食べて、子供に負ければ負けたと認める。これは絶対に変えない。基本的には多分『男はつらいよ』、「孤独のグルメ」もそうですが、やっぱり長く続くものの秘訣は絶対に変えてはいけない定番シーンがあることだと思います。この作品だと給食が好き、好きなものは好きというという、甘利田のキャラクターです。僕らも次回作への意欲があるので、少し変わる部分、マイナーチェンジする部分というこのバランスは脚本作りから現場での芝居や仕上げを含めてものすごく気を付けています。変えちゃいけないことと、マイナーチェンジするところ。今回なら生徒が変わったり、ちょっとストーブを使い出したり。いつもと同じようだけど、ちょっと違うという。繰り返される日常がこんなに1つのことを愛することだけで、日常の彩りが生まれて、豊かになる。甘利田先生から僕もそれを教わっている気がします」

市原さん

「シーズン3を創るにあたって、どう進化していくか、どう変化していくべきかをまず考えました。でも行き着いた答えは、変わらないことが甘利田幸男である意義なんだなというところにたどり着きました。令和の時代に甘利田幸男という役を演じる意味がそこにあるのかなと。一貫して変わらない。甘利田先生はシンプルだけども、世の中はシンプルではないというようなセリフが出てくるんです。今の世の中はシンプルじゃない。悔し涙を流す方も多かったり、理不尽なことばかりで、本当に矛盾だらけの世の中で、何か意見を持っていてもどんどん言えなくなってしまう時代になってきて、昭和という大衆の時代から個の時代になっていく中で、みんなで共有して持っていなければならないものがだんだんなくなっていって、人間臭さと言いますか、本来持っている社会の性質とか本質というものを失っていっている。そんな中でも甘利田はシンプルなんです。言っていることは当たり前のことしか言ってないんですけども、そういうシンプルなセリフに確信を突かれるというところがありまして、そこを変わらないでいつまでも持って言えるというところが僕の憧れでもあります。どんな時代になっても甘利田のように変わらず、ブレないアイデンティティ、本質的なものを持っていたいなと思います」

Q.市原さんの理想像ですか?

市原さん

「そうです。こういう風に生きていけたら、もっと人生楽しいんじゃないかなと。難しく考えすぎて、いろんなことを言えなくなったりとか、人を守るためなのか、人を傷つけるためなのか分からないルールがどんどん増えていって。もちろんそれでいい方向に進んでいく時もありますが、本来人間が持っている可能性が隅に追いやられていく、狭められているような時代をすごく感じるんです。変わらずにいてくれる甘利田先生を通じて、世の中はシンプルでいい、人生をもっと謳歌していいんだなと、純粋にそう思っていただけたら嬉しいです」

映画『おいしい給食 Road to イカメシ』https://oishi-kyushoku3-movie.com/ は現在全国公開中。東海三県ではセンチュリーシネマ、イオンシネマ(大高、名古屋茶屋、ワンダー、豊田KiTARA、長久手、常滑、各務原、津南)、ミッドランドスクエアシネマ、ユナイテッド・シネマ(豊橋18、岡崎、阿久比、稲沢)、コロナシネマワールド(安城、小牧、豊川)、Movix三好で公開中。

おすすめの記事はこれ!

-

1

1 -

映画『安楽死特区』毎熊克哉さん登壇 名古屋大ヒット御礼舞台挨拶レポート

映画『安楽死特区』の大ヒット御礼舞台挨拶が2月8日名古屋ミッドランドスクエアシネ ...

-

2

2 -

シネマスコーレで上映中。会話劇の魅力。知多良監督初長編作品『ゴールド』

2026年1月26日、名古屋シネマスコーレにて映画『ゴールド』が上映中だ。 映画 ...

-

3

3 -

『MIRRORLIAR FILMS Season8』公開記念名古屋舞台挨拶レポート

短編映画制作プロジェクト『MIRRORLIAR FILMS Season8』の公 ...

-

4

4 -

映画『安楽死特区』が問いかけるこれからの日本の「生と死」の境界線―毎熊克哉さん・大西礼芳さん・長尾和宏さんインタビュー

高橋伴明監督が、現役医師である長尾和宏氏によるシミュレーション小説を映画化した『 ...

-

5

5 -

舞台に命を刻む者の、最期にして最高の輝き(映画『喝采』)

誰もが年を取り衰える。そして昨日まで出来ていたことが急に出来なくなることもある。 ...

-

6

6 -

義に生きる男たちの姿を見よ(舞台「忠臣蔵」観劇レポート)

名古屋伏見の御園座で堤幸彦監督が演出を手掛ける舞台「忠臣蔵」を観劇した。 舞台の ...

-

7

7 -

映画『Good Luck』足立紳監督登壇 名古屋シネマスコーレ舞台挨拶レポート

映画『Good Luck』公開記念舞台挨拶が名古屋シネマスコーレで行われ、足立紳 ...

-

8

8 -

過去と現在を繋ぐ難事件に無敵のバディが挑む!(『映画ラストマン -FIRST LOVE-』)

2023年に「日曜劇場」で放送され、大きな反響を呼んだドラマ「ラストマン-全盲の ...

-

9

9 -

愛は見える?奇想天外な除霊アクションラブコメディ 映画『見え見え』撮影地愛知で先行公開!

愛知県犬山市で撮影された映画『見え見え』が、12月19日(金)より愛知ミッドラン ...

-

10

10 -

ANIAFF 開幕!第1回あいち・なごやインターナショナル・アニメーション・フィルム・フェスティバル オープニングセレモニーレポート

2025年12月12日(金)、「第1回あいち・なごやインターナショナル・アニメー ...

-

11

11 -

SF映画の脚本 キャスティング 世界観を彩る特殊効果の秘密 『ブラックホールに願いを!』渡邉聡監督 × 『センターライン』『INTER::FACE 知能機械犯罪公訴部』下向拓生監督 スペシャル座談会(後編)

『ブラックホールに願いを!』公開を記念し、渡邉聡監督と脚本協力を務めた下向拓生監 ...

-

12

12 -

SF映画の脚本 キャスティング 世界観を彩る特殊効果の秘密 『ブラックホールに願いを!』渡邉聡監督 × 『センターライン』『INTER::FACE 知能機械犯罪公訴部』下向拓生監督 スペシャル座談会(前編)

第一線の特撮現場で活躍している若手スタッフが集結! 新進気鋭の映像制作者集団「S ...

-

13

13 -

映画『Good Luck』は「ととのう系」!? 自然とサウナと旅先の出会い(『Good Luck』足立紳監督、足立晃子プロデューサーインタビュー)

2025年12月13日からシアター・イメージフォーラム、12月27日から名古屋シ ...

-

14

14 -

兄のことをひたすら考える終いの4日間(映画『兄を持ち運べるサイズに』)

『湯を沸かすほどの熱い愛』や『浅田家!』で数多くの映画賞を席捲し、一貫して家族の ...

-

15

15 -

映画『Good Luck』先行上映記念 足立紳監督&足立晃子プロデューサー 舞台挨拶レポート

11月24日「NAGOYA CINEMA Week 2025」の一環として、足立 ...

-

16

16 -

本物の武道空手アクションがここに!映画『TRAVERSE2 -Next Level-』豊橋で先行公開、完成披露試写会 開催!

武道空手アクション映画の金字塔となる二部作の完結編、映画『TRAVERSE2 - ...

-

17

17 -

極寒の会津ロケからベルリン映画祭出品へ! 魂の舞と幽玄の世界が描き出す人間の複雑な心境(映画『BONJI INFINITY』初号試写会 舞台挨拶レポート )

2025年11月3日、映画『BONJI INFINITY(ボンジ インフィニティ ...

-

18

18 -

日本初ARRIが機材提供。美しきふるさとの映像と音に触れ、自身を回顧する(映画『郷』小川夏果プロデューサーインタビュー)

数々の国際映画祭で評価を重ねてきた鹿児島出身の新進気鋭の伊地知拓郎監督が、構想か ...

-

19

19 -

映画『佐藤さんと佐藤さん』名古屋先行上映会舞台挨拶レポート。岸井ゆきのさん、宮沢氷魚さん、天野千尋監督登壇

映画『ミセス・ノイジィ』の天野千尋監督の最新作は夫婦の変化する15年間を描く、オ ...

-

20

20 -

運命さえも覆せ!魂が震える慟哭のヒューマン・ミステリー(映画『盤上の向日葵』)

『孤狼の血』などで知られる人気作家・柚月裕子の小説『盤上の向日葵』が映画化。坂口 ...

-

21

21 -

本から始まるストーリーは無限大に広がる(映画『本を綴る』篠原哲雄監督×千勝一凜プロデューサー インタビュー&舞台挨拶レポート)

映画『本を綴る』が10月25日から名古屋シネマスコーレで公開されている。 映画『 ...

-

22

22 -

いつでも直球勝負。『おいしい給食』はエンターテイメント!(映画『おいしい給食 炎の修学旅行』市原隼人さん、綾部真弥監督インタビュー)

ドラマ3シーズン、映画3作品と続く人気シリーズ『おいしい給食』の続編が映画で10 ...

-

23

23 -

もう一人の天才・葛飾応為が北斎と共に生きた人生(映画『おーい、応為』)

世界的な浮世絵師・葛飾北斎と生涯を共にし、右腕として活躍したもう一人の天才絵師が ...

-

24

24 -

黄金の輝きは、ここから始まる─冴島大河、若き日の物語(映画 劇場版『牙狼<GARO> TAIGA』)

10月17日(金)より新宿バルト9他で全国公開される劇場版『牙狼<GARO> T ...

-

25

25 -

「空っぽ」から始まる希望の物語-映画『アフター・ザ・クエイク』井上剛監督インタビュー

村上春樹の傑作短編連作「神の子どもたちはみな踊る」を原作に、新たな解釈とオリジナ ...

-

26

26 -

名古屋発、世界を侵食する「新世代Jホラー」 いよいよ地元で公開 — 映画『NEW RELIGION』KEISHI KONDO監督、瀬戸かほさんインタビュー

KEISHI KONDO監督の長編デビュー作にして、世界中の映画祭を席巻した話題 ...

-

27

27 -

明日はもしかしたら自分かも?無実の罪で追われることになったら(映画『俺ではない炎上』)

SNSの匿名性と情報拡散の恐ろしさをテーマにしたノンストップ炎上エンターテイメン ...

-

28

28 -

映画『風のマジム』名古屋ミッドランドスクエアシネマ舞台挨拶レポート

映画『風のマジム』公開記念舞台挨拶が9月14日(日)名古屋ミッドランドスクエアシ ...

-

29

29 -

あなたはこの世界観をどう受け止める?新時代のJホラー『NEW RELIGION』ミッドランドスクエアシネマで公開決定!

世界20以上の国際映画祭に招待され、注目されている映画監督Keishi Kond ...

-

30

30 -

『ぼくが生きてる、ふたつの世界』の呉美保監督が黄金タッグで描く今の子どもたち(映画『ふつうの子ども』)

昨年『ぼくが生きてる、ふたつの世界』が国内外の映画祭で評価された呉美保監督の新作 ...

-

31

31 -

映画『僕の中に咲く花火』清水友翔監督、安部伊織さん、葵うたのさんインタビュー

Japan Film Festival Los Angeles2022にて20歳 ...

-

32

32 -

映画『僕の中に咲く花火』岐阜CINEX 舞台挨拶レポート

映画『僕の中に咲く花火』の公開記念舞台挨拶が8月23日岐阜市柳ケ瀬の映画館CIN ...

-

33

33 -

23歳の清水友翔監督の故郷で撮影したひと夏の静かに激しい青春物語(映画『僕の中に咲く花火』)

20歳で脚本・監督した映画『The Soloist』がロサンゼルスのJapan ...

-

34

34 -

岐阜出身髙橋監督の作品をシアターカフェで一挙上映!「髙橋栄一ノ世界 in シアターカフェ」開催

長編映画『ホゾを咬む』において自身の独自の視点で「愛すること」を描いた岐阜県出身 ...

-

35

35 -

観てくれたっていいじゃない! 第12回MKE映画祭レポート

第12回MKE映画祭が6月28日岐阜県図書館多目的ホールで開催された。 今回は1 ...