EntaMirage! Entertainment Movie 岐阜推し!

第85回CINEX映画塾『おらが村のツチノコ騒動記』今井友樹監督トークレポート

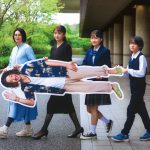

第85回CINEX映画塾『おらが村のツチノコ騒動記』が6月29日(土)に岐阜CINEXで開催された。今井友樹監督が登壇したトークの様子をお届けする。

今井友樹監督(以後 今井監督)

「今日は最後まで映画を観ていただきまして、本当にありがとうございます」

岐阜新聞社 後藤さん

「今日はツチノコをお持ちですが、これは市販されているものなんですか?」

今井監督

「これは売っています」

後藤さん

「監督、本当に2021年の『明日をへぐる』以来、二度目の登壇、ありがとうございます。監督は『明日をへぐる』の時にもツチノコをテーマに撮るんだと宣言されていたんです。ですから完成を本当に楽しみにしておりました。9年かけて制作したのはふるさとの話でもありますし、すごく慎重になったということがあったんでしょうか」

今井監督

「普段は僕は民俗文化の映像記録を専門に制作していますが、時折劇場で公開するようなドキュメンタリー作品も作るというスタンスです。岐阜県の民俗文化の映像記録というのは、誰に頼まれているわけでもないんですが、自分にとっては生涯かけて記録したい、やらなきゃいけない、自分がやるのはこれだと思い定めてやっています。特に岐阜の中でも自分のふるさとのことを何かテーマにできないかと思っていたんですが、2014年に『鳥の道を越えて』というカスミ網猟をテーマにした映画を撮った時に、ツチノコと出会いました。そこから9年、ふるさとに対する思いという意味では、並々ならぬ思いが詰まっています」

今井友樹監督

後藤さん

「今おっしゃった2014年の『鳥の道を越えて』というドキュメンタリー映画で、映画雑誌「キネマ旬報」の文化映画部門ベストワンを取られたということで、すごい岐阜出身のドキュメンタリー作家が生まれたと思っていたんですが、その後も2018年に『夜明け前 呉秀三と無名の精神障害者の100年』で精神病に有効な治療法が無かった時代に座敷牢に幽閉された精神病者を救おうと奔走した呉秀三にスポットを当てたドキュメンタリーを、2021年に土佐和紙作りに密着した『明日をへぐる』を監督されています。監督はしっかり取材をされて、本当にフェアでフラットにいろんな立場の人から継承していくという方法を確立されています。ツチノコの取材はどのようにされたのか教えてください」

今井監督

「僕の祖母の兄が当時ツチノコの目撃者の1人としてテレビにも出ていたんです。それをテレビで見ながら祖母が「お兄さんは嘘つく人じゃないから、絶対ツチノコはいる」と言ったんです。僕が多分疑いをかけて話していたからかもしれないですが、そう言われて、やっぱりいるんだと思った記憶があります。それからは絶対いると思っていました」

後藤さん

「東白川村は日本でも有数の発見者がいますが、東白川村以外の全国で発見されたという噂があるところは大体取材をされたんですか?」

今井監督

「そうですね。100人ぐらいは取材しました。」

後藤さん

「取材された方、取材した場所の中で聞いていたこととは違ったとかでボツにしたものもあるんですか?」

今井監督

「そういうものもありましたし、カメラで取材されるのが嫌だという方、見たということで騒ぎ立てられるのが嫌だからそっとしておいてほしいというような方もいらっしゃいました」

後藤さん

「それはツチノコのことを言うと祟られるという言い伝えの影響もあるんですか」

今井監督

「そういうようなことを、含みながら話してくれた方もいらっしゃいました。この映画の中でも出てきましたが、山本素石さんという1962年か3年ぐらいに、ツチノコを京都の山中で目撃した方がいるんです。その人が目撃した場所が、京都の雲ケ畑という地域なんですが、そこで話を聞いた時に、この辺りはツチノコだけではなくて、京都のあらゆる妖怪話の生まれた場所だと言われたんですよ。その中でもツチノコはなかなか人に話すものではないと言いながら、 ツチノコの話をしていました(笑)」

後藤さん

「幼い時には信じていたのに、だんだんサンタクロースと同じで、やっぱりいないんだと感じて大人になっていく自分を悲しみながら、そういうロマンやこういうものを信じる力はまだあるんだなとも感じました。インタビューでおじさんが「あんな正直者は嘘つかねえ」と見たと言った方の話を信じていく、継承することも素晴らしいことだと捉えているところがすごい大事なところですよね。ツチノコは皆さんの心の中にいるべき存在だなと思わせてくれます」

今井監督

「色々口承や体験で伝承されていく世間話もそうなんですが、科学というものはいいことと悪いこと両方で世間を壊し、変化をさせていくんです。 先ほど紹介していただいた『夜明け前』という映画の中でもあるように、元々は精神病、精神障害とも呼ばれなかった人たちを医学の中でカテゴライズしていく中で、精神障害とか精神病だから閉じ込めろみたいなことが今から100年以上前には行われていたんです。だからツチノコも昔は「いた」と言えば、「そうか、あんた見たか」というようなことを承認する世間があったのに、今では「いないんですよ」と科学的にいるいないで片付けられてしまうので、それなんだろうなというのは、民俗学的関心として非常に強かったですね」

後藤さん

「そうですね。科学が発達すればするほど、そういうものの影が薄くなってしまうのは、それは仕方がないことかもしれませんが、やはりもっと闇の力を信じるというか。映画館もそうじゃないですか。光と影をみんなが信じて、夢を見る空間がある。ツチノコのパワーもすごい岐阜の財産だなと、僕は改めてこの映画を観て思いました」

今井監督

「毎年5月3日開催のツチノコフェスタは子供の頃は200人ぐらいの参加者だったんですよ。それでも全国から人が来る、小さなふるさとを注目してもらえることで、すごく嬉しかったんですが、大人になるにつれて、あれよあれよと4000人以上集まるイベントになっていて、今、村の人口が2000人ぐらいと言われているので倍です(笑)。僕の中でツチノコで村おこししていることが、出身者としては素直に喜べないところがどこかにあって。地元を離れてふるさとを説明する時に、ツチノコの村というとどこかで馬鹿にされる、田舎コンプレックスにさらに追い打ちをかけるようなものがツチノコだったので、僕にとってはツチノコはだんだん嫌いになっていくし、ふるさともなんかちょっと後ろめたく思うということがずっと続いていたのが、この映画を通して180度変わりました」

後藤さん

「本当に愛情が溢れている映画だなと思います。ところで監督はツチノコを見たことはありますか?」

今井監督

「はい。この映画の中でも言っていますが、僕は頭は見なかったのですが、胴体の部分は見たことがあります」

後藤さん

「それは何歳の時でしたか?」

今井監督

「ツチノコブームがあった1989、 90年の時ですかね。僕は小学校4年生か、5年生の時の全校登山の帰りにみました」

後藤さん

「怖かったですか?」

今井監督

「怖かったですね。何かがわからなかったので、僕が棒でつっついた時に斜面から転がってきたんですよ。転がってくるとおばあちゃんたちから聞いていました。ツチノコを見ると祟りがあるとかそういうことがだんだん思い出されて、一目散に逃げてしまったということが、今では後悔しかないですけど(笑)」

後藤さん

「生け捕りすれば」

今井監督

「そうですね。そういう発想は全くあの時はなかったですね。友達と2人で見ているんですが、お互いにそれをその後話せなかったんです。家族にも多分話したと思うんですが、相手にしてもらえなくて、ずっと心の中に閉まっていていつの間にか忘れていたんです。それが今回、映画の後半でも目撃者の方がいっぱい話してくれていますが、そういう人たちの話を聞いてるうちに、だんだん思い出されて蘇ってきたんです」

後藤さん

「発見者が続出した時代から、田んぼが整理されて土地が変わってきた、経営や農業の形も変わってきたという流れと、ツチノコをもう誰も見たとも言わなくなったのとは流れが一致してるというか。出ている時は、たくさん全国的に出ているのは、これ絶対何かありますよね」

今井監督

「2014年に公開した『鳥の道を越えて』という映画の取材の時、2010年ぐらいだと思うんですが、インタビューを撮った後、ちょっと休憩しようということでお茶菓子を出されて、縁側から外を見ていた時に、整地された田んぼがあったんです。その田んぼは昔は全部棚田で、段々畑のようになっていて、その間は石垣が積まれていたんですが、その家の方が「土地改良の事業で全部機械が入るような広くて1枚の田んぼに置き換わっていった。だからあの頃にいっぱいツチノコが出てきたんやないかな」ということをおっしゃっていたんですよ。その時の僕はツチノコはいるわけがないと思っていたのに、そのおじいさんが話す言葉は、いることを了解して話していて、なおかつそのいなくなった原因をお話しされていたので、すごくそこに興味を持って、次はこれをテーマに撮ろうと思ったんです」

後藤さん

「確かに生き物ですから環境が変わることによって絶滅することもありますし、 どんどん数は少なくなって生きづらいですよね」

今井監督

「ちょうどその1989年前後は、東白川村で区画整備が大いに行われて、農作業の手間が少し省けることになりました。しかも兼業農家がどんどん増えてきているという背景もあったので、村がどんどん豊かになっていくために行われる事業ということで、僕は誇らしく思っていたんです。でもその風景の中にツチノコが出てきた。重なるんですよね」

後藤さん

「最近では全くツチノコを発見したという話も噂も全くないですか」

今井監督

「最近見たという方も耳には入っているんですが、僕はまだ取材はしていないです。この映画の中でもお茶畑で見て、ペットボトルを潰して「こんな形だった」と説明してくださった方がいるじゃないですか。あの方は東白川村の方ではなくて、山を越えた黒川というところでお茶を作っている方なんですが、その方はコロナ禍前に見ていますから最近ですね。6、7年前に見ているんです」

後藤さん

「多分皆さんの中にそれぞれツチノコは多分こうじゃないかと思っているものがあると思うんです。僕はやっぱりヤマカガシが何かを飲み込んで大きくなったものをたまたま見たんじゃないかと思っていたんですが、この映画を観るとそんな形のものがそこら中にいっぱいいるわけないし、皆さん見たものの形状が似ているので、本当に不思議だなと思います」

今井監督

「そのツチノコの誤認説の中で映画にも出ていますが、特に山の方に住んでいるヤマカガシは、80、90センチの大型になると聞いていまして。威嚇をすると首を開けて、自分の普段の体よりも、横に体を伸ばして、大きくするんです。ヤマカガシが好物であるヒキガエルを飲み込んで、食べた時の状態が本当にツチノコに似ているんです。ただそのヤマカガシがまず減っていますし、ヤマカガシの捕食対象であるヒキガエルは今ほとんどいないんです。ツチノコ以前に誤認説の対象もいなくなってしまっているんですよ」

後藤さん

「しかし、本当に多くの方にお話を聞かれましたね」

今井監督

「人の話を聞くのが好きです。普段は本当に人見知りで全然目も合わせられないんですが、取材する時だけはもう楽しくて。だからこの映画が9年間かかったのは多分取材が楽しかったことが大きいです。ツチノコを見た人の話を聞くのと、それと同時に約35年前を振り返ってその頃の青春時代を振り返る話をしているので、皆さんみんないい顔をされていて。これまで作ってきた映画とはまた違う表情をされていたんです。「もうちょっと若かったら、もう1回ツチノコ探すけどな」とおっしゃっていた90代の方もいました。色々あちこちで取材すると、皆さん平成元年前後にツチノコ捜索に関わった人たちは夢とロマンという言葉を皆さん申し合わせたように言うんですよ。それはなぜなのかなと。東白川村の捜索イベントは地域おこし、村おこしの1つだと思うんですが、夢やロマンをそういう地域おこしの中心に据えている地域は他にはないのですごいと思います」

観客から

「私は今62歳です。このぐらいの年になると子どもの頃に見た日本の故き良き地域の昔の姿、村の景色を思い出して、やっぱり随分変わったものだなとわかるんですが、今井監督はまだお若い。 若い人がそういうことに興味を持ったのはなぜですか」

今井監督

「子どもの頃は長男だから家を継ぐとかいろんなことを親に直接言われなくても、世間の感覚で受け止めていたんですね。だけど僕はそうしなくて、外に飛び出しました。それは僕だけではありません。村の中にいると、少しでも外の世界を見せたいという、矛盾した考えがあります。でもそれがふるさとへの愛情を育むことになっていたんだろうかという疑問を結構早くに僕は感じていました。そこに向き合うことは未来を探る手がかりになるんじゃないかなと思っていました。先ほど紹介していただいた日本各地のお祭り系の生活文化をフィルムで記録し続けている民俗文化映像研究所で記録されている映像は、もうほとんど今は行われていないものなんです。コロナ禍を機になくなってしまったところもありますし。でも、そういったところから必ず未来の人が時代を経て何かしら掴み取れるものがあるので、そういう手がかりを今必要だと思われなくても残しておかなければと思って、民俗文化映像研究所で何年か撮影してきました。今もそこに一部所属はしているんですが、結構早い時期に導いてくださるいいお師匠さんに出会えたこともあると思います」

観客から

「35年前の映像が出ておりましたが、実は私は映像を提供した者の孫です。もう祖父は亡くなってだいぶ経ってしまったんですが、祖父の残した映像が今こういった形で映画になり、皆様に観ていただけることにすごく感動してしまいました。映像はこういった形で受け継がれていくんだなと身に染みて感じました。ありがとうございとうございます」

今井監督

「昭和の終わりぐらいから平成にかけて、おじい様がずっと村の映像をVHSで記録されているものが120本ぐらいあったんです。それをどうしていいかわからないとおばあ様からお聞きして、今、僕が預かっています。デジタル化して僕が見たら間違いなく貴重な映像だったんです。それを生かせるような形の第一弾として使わせていただきました。ありがとうございました」

観客から

「ツチノコによく似た動物が、世界では何かいるかご存知であれば教えてほしいです。また今日この場でぜひこの映画の続編というかパート2を作ると宣言してほしいなと思って今日は来ました」

今井監督

「中国の友人に聞いたら、中国にはこのツチノコに相当するものがいると。向こうでもこういう存在するかしないかというような話があるそうで、妖怪で、北の方では漢字で書くと木の棒に槌の蛇で、棒槌蛇というのがいて、南の方だと、豚蛇とか猫蛇というものがあるそうです。亡くなった方をまたいではいけないと思うのですが、猫は平気でまたいでいく。またぐと猫蛇になるよという言い伝えも残っていたりするような存在だと。ワールドワイドでした。どういう形で続編を作るかわかりませんが、作りたいと思っています。映画を公開してからの方が、いろんな方に会うので僕のツチノコ知識量は格段に増えました。実はこの「探さないでください。私はどこかにいますから」というキャッチフレーズも宣伝の方が決めてくださいました。問い合わせの1つで、子供の頃にツチノコを見たという方からメールをいただいたんです。こういう風に一気に人がたくさん集まるようなイベントをしてしまうと、ツチノコも逃げてしまうから、どうか探さないでくださいという内容で。そこからヒントを得たキャッチフレーズです」

観客から

「監督が明日ツチノコを発見したらどうされますか」

今井監督

「僕、もしツチノコを見たら「ありがとうございます」と言うと思いますね。そのままじっとそばで見送ります。結構そういう時間の方が大事かなと思っていまして。その上で確信を持って次回作を作ります」

観客から

「監督はこの後はどのような映画制作の構想をお待ちなのか教えてください」

今井監督

「今ずっと取り組んでいるのはこの地域も関わっていると思うんですが、明治の頃に活躍した林実利(じつかが)という行者さんがいました。彼は江戸末期に岐阜県の坂下町、現中津川市坂下で生まれて、明治になる前年ぐらいに坂下町を離れて奈良の吉野の辺りの奥で修行されて最後は41、2歳の若さで、那智の滝から飛び降りて入定しました。入定は要するに修行のために亡くなることです。修験の道でも最終的な修行ですよね。例えば、火をつけたり、即身仏になったりといろんな形があるんですが。林実利は明治の頃に飛び降りて、それを成し遂げたんですが、それ以降は日本では禁止されて、誰もやっている人はいないんです。廃仏毀釈とかも影響ありますが、修験がすごく弾圧されていた時期に、あえて彼はそういうことをやり遂げたんです。彼の存在は、今の人が自然を考える上でものすごく大きなテーマになっていると思っています。僕らが捉えているような自然観よりも、もっと深いところまで多分到達していたはずなんです。それを僕達、今の現代人がどこまで見渡すことができるかというのがテーマになっています。実利が生まれてから最後亡くなるまでの間に、修験でいろんな薬草を手にして、お医者さんが普及する前に、薬草で病気を治して人を助けたりすることをずっとしていく中で、色々な奇跡を各地で起こしているんです。そういったことを林実利を通して描けたらいいなと思っているんですが、あまりにもテーマが壮大で10年以内に完成すればいいなと思っています。これをドキュメンタリーでやりたいなと。劇映画だったらイメージが色々つくんですが。それも『鳥の道を越えて』で映画を地元の岐阜県で上映した時に、地元の古老の方から実利という行者がいてということを初めて教えてもらったんです。最後に那智の滝から飛び降りたんだけど、 あれは鳥になったんじゃないかとおっしゃっていたんですよ。鳥になったってどういうことだ?と思っていたんですが、那智の滝に普通に身投げしても、岩場があって、ゴツゴツしていて、すぐ体が壊れちゃうんです。だけど、彼が飛び降りた後、弟子が下で見守っていると、座禅を組んで上がってきたそうなんです。それは伝説かもしれませんが。じゃあどうするかといったら滝の上から思いっきりダッシュして飛び上がるというか、飛び跳ねるというか鳥のように見えたんじゃないか。あくまでそのおじいさんの想像かもしれないんですが、そういう風に考えた時に、少しでも自然というもの、実利が捉えようとした自然というものに近づけるんじゃないかと。今、まだ入口の入り口です。ご期待ください」

トークの最後にはツチノコの目撃者の方から花束の贈呈もあった。

映画『おらが村のツチノコ騒動記』https://studio-garret.com/tsuchinoko/

おすすめの記事はこれ!

-

1

1 -

シネマスコーレで上映中。会話劇の魅力。知多良監督初長編作品『ゴールド』

2026年1月26日、名古屋シネマスコーレにて映画『ゴールド』が上映中だ。 映画 ...

-

2

2 -

『MIRRORLIAR FILMS Season8』公開記念名古屋舞台挨拶レポート

短編映画制作プロジェクト『MIRRORLIAR FILMS Season8』の公 ...

-

3

3 -

映画『安楽死特区』が問いかけるこれからの日本の「生と死」の境界線―毎熊克哉さん・大西礼芳さん・長尾和宏さんインタビュー

高橋伴明監督が、現役医師である長尾和宏氏によるシミュレーション小説を映画化した『 ...

-

4

4 -

舞台に命を刻む者の、最期にして最高の輝き(映画『喝采』)

誰もが年を取り衰える。そして昨日まで出来ていたことが急に出来なくなることもある。 ...

-

5

5 -

義に生きる男たちの姿を見よ(舞台「忠臣蔵」観劇レポート)

名古屋伏見の御園座で堤幸彦監督が演出を手掛ける舞台「忠臣蔵」を観劇した。 舞台の ...

-

6

6 -

映画『Good Luck』足立紳監督登壇 名古屋シネマスコーレ舞台挨拶レポート

映画『Good Luck』公開記念舞台挨拶が名古屋シネマスコーレで行われ、足立紳 ...

-

7

7 -

過去と現在を繋ぐ難事件に無敵のバディが挑む!(『映画ラストマン -FIRST LOVE-』)

2023年に「日曜劇場」で放送され、大きな反響を呼んだドラマ「ラストマン-全盲の ...

-

8

8 -

愛は見える?奇想天外な除霊アクションラブコメディ 映画『見え見え』撮影地愛知で先行公開!

愛知県犬山市で撮影された映画『見え見え』が、12月19日(金)より愛知ミッドラン ...

-

9

9 -

ANIAFF 開幕!第1回あいち・なごやインターナショナル・アニメーション・フィルム・フェスティバル オープニングセレモニーレポート

2025年12月12日(金)、「第1回あいち・なごやインターナショナル・アニメー ...

-

10

10 -

SF映画の脚本 キャスティング 世界観を彩る特殊効果の秘密 『ブラックホールに願いを!』渡邉聡監督 × 『センターライン』『INTER::FACE 知能機械犯罪公訴部』下向拓生監督 スペシャル座談会(後編)

『ブラックホールに願いを!』公開を記念し、渡邉聡監督と脚本協力を務めた下向拓生監 ...

-

11

11 -

SF映画の脚本 キャスティング 世界観を彩る特殊効果の秘密 『ブラックホールに願いを!』渡邉聡監督 × 『センターライン』『INTER::FACE 知能機械犯罪公訴部』下向拓生監督 スペシャル座談会(前編)

第一線の特撮現場で活躍している若手スタッフが集結! 新進気鋭の映像制作者集団「S ...

-

12

12 -

映画『Good Luck』は「ととのう系」!? 自然とサウナと旅先の出会い(『Good Luck』足立紳監督、足立晃子プロデューサーインタビュー)

2025年12月13日からシアター・イメージフォーラム、12月27日から名古屋シ ...

-

13

13 -

兄のことをひたすら考える終いの4日間(映画『兄を持ち運べるサイズに』)

『湯を沸かすほどの熱い愛』や『浅田家!』で数多くの映画賞を席捲し、一貫して家族の ...

-

14

14 -

映画『Good Luck』先行上映記念 足立紳監督&足立晃子プロデューサー 舞台挨拶レポート

11月24日「NAGOYA CINEMA Week 2025」の一環として、足立 ...

-

15

15 -

本物の武道空手アクションがここに!映画『TRAVERSE2 -Next Level-』豊橋で先行公開、完成披露試写会 開催!

武道空手アクション映画の金字塔となる二部作の完結編、映画『TRAVERSE2 - ...

-

16

16 -

極寒の会津ロケからベルリン映画祭出品へ! 魂の舞と幽玄の世界が描き出す人間の複雑な心境(映画『BONJI INFINITY』初号試写会 舞台挨拶レポート )

2025年11月3日、映画『BONJI INFINITY(ボンジ インフィニティ ...

-

17

17 -

日本初ARRIが機材提供。美しきふるさとの映像と音に触れ、自身を回顧する(映画『郷』小川夏果プロデューサーインタビュー)

数々の国際映画祭で評価を重ねてきた鹿児島出身の新進気鋭の伊地知拓郎監督が、構想か ...

-

18

18 -

映画『佐藤さんと佐藤さん』名古屋先行上映会舞台挨拶レポート。岸井ゆきのさん、宮沢氷魚さん、天野千尋監督登壇

映画『ミセス・ノイジィ』の天野千尋監督の最新作は夫婦の変化する15年間を描く、オ ...

-

19

19 -

運命さえも覆せ!魂が震える慟哭のヒューマン・ミステリー(映画『盤上の向日葵』)

『孤狼の血』などで知られる人気作家・柚月裕子の小説『盤上の向日葵』が映画化。坂口 ...

-

20

20 -

本から始まるストーリーは無限大に広がる(映画『本を綴る』篠原哲雄監督×千勝一凜プロデューサー インタビュー&舞台挨拶レポート)

映画『本を綴る』が10月25日から名古屋シネマスコーレで公開されている。 映画『 ...

-

21

21 -

いつでも直球勝負。『おいしい給食』はエンターテイメント!(映画『おいしい給食 炎の修学旅行』市原隼人さん、綾部真弥監督インタビュー)

ドラマ3シーズン、映画3作品と続く人気シリーズ『おいしい給食』の続編が映画で10 ...

-

22

22 -

もう一人の天才・葛飾応為が北斎と共に生きた人生(映画『おーい、応為』)

世界的な浮世絵師・葛飾北斎と生涯を共にし、右腕として活躍したもう一人の天才絵師が ...

-

23

23 -

黄金の輝きは、ここから始まる─冴島大河、若き日の物語(映画 劇場版『牙狼<GARO> TAIGA』)

10月17日(金)より新宿バルト9他で全国公開される劇場版『牙狼<GARO> T ...

-

24

24 -

「空っぽ」から始まる希望の物語-映画『アフター・ザ・クエイク』井上剛監督インタビュー

村上春樹の傑作短編連作「神の子どもたちはみな踊る」を原作に、新たな解釈とオリジナ ...

-

25

25 -

名古屋発、世界を侵食する「新世代Jホラー」 いよいよ地元で公開 — 映画『NEW RELIGION』KEISHI KONDO監督、瀬戸かほさんインタビュー

KEISHI KONDO監督の長編デビュー作にして、世界中の映画祭を席巻した話題 ...

-

26

26 -

明日はもしかしたら自分かも?無実の罪で追われることになったら(映画『俺ではない炎上』)

SNSの匿名性と情報拡散の恐ろしさをテーマにしたノンストップ炎上エンターテイメン ...

-

27

27 -

映画『風のマジム』名古屋ミッドランドスクエアシネマ舞台挨拶レポート

映画『風のマジム』公開記念舞台挨拶が9月14日(日)名古屋ミッドランドスクエアシ ...

-

28

28 -

あなたはこの世界観をどう受け止める?新時代のJホラー『NEW RELIGION』ミッドランドスクエアシネマで公開決定!

世界20以上の国際映画祭に招待され、注目されている映画監督Keishi Kond ...

-

29

29 -

『ぼくが生きてる、ふたつの世界』の呉美保監督が黄金タッグで描く今の子どもたち(映画『ふつうの子ども』)

昨年『ぼくが生きてる、ふたつの世界』が国内外の映画祭で評価された呉美保監督の新作 ...

-

30

30 -

映画『僕の中に咲く花火』清水友翔監督、安部伊織さん、葵うたのさんインタビュー

Japan Film Festival Los Angeles2022にて20歳 ...

-

31

31 -

映画『僕の中に咲く花火』岐阜CINEX 舞台挨拶レポート

映画『僕の中に咲く花火』の公開記念舞台挨拶が8月23日岐阜市柳ケ瀬の映画館CIN ...

-

32

32 -

23歳の清水友翔監督の故郷で撮影したひと夏の静かに激しい青春物語(映画『僕の中に咲く花火』)

20歳で脚本・監督した映画『The Soloist』がロサンゼルスのJapan ...

-

33

33 -

岐阜出身髙橋監督の作品をシアターカフェで一挙上映!「髙橋栄一ノ世界 in シアターカフェ」開催

長編映画『ホゾを咬む』において自身の独自の視点で「愛すること」を描いた岐阜県出身 ...

-

34

34 -

観てくれたっていいじゃない! 第12回MKE映画祭レポート

第12回MKE映画祭が6月28日岐阜県図書館多目的ホールで開催された。 今回は1 ...