EntaMirage! Entertainment Movie 岐阜推し!

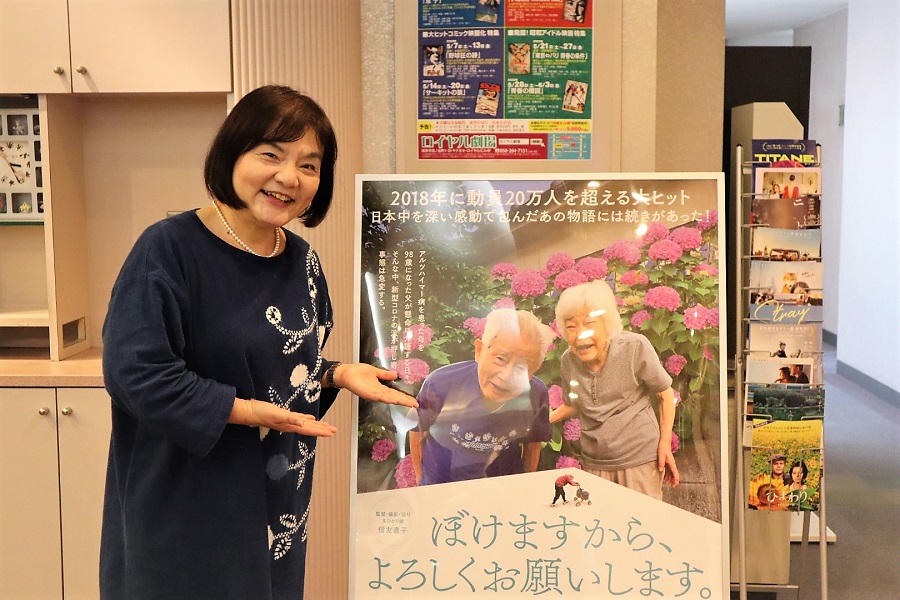

第61回CINEX映画塾『ぼけますから、よろしくお願いします ~おかえり、おかあさん』信友直子監督トークレポート

2022/05/04

第61回CINEX映画塾『ぼけますから、よろしくお願いします ~おかえり、おかあさん』が4月23日(土)に岐阜CINEXで開催された。

信友直子監督のトークをお送りする。(聞き手:岐阜新聞社 後藤さん)

信友直子監督(以下 信友監督)

「皆さんこんにちは。こんなにたくさんの方に来ていただいているなんてちょっとなんか感動というか、震えがきました。本当にありがとうございます。多分一作目は岐阜市では上映していないと思うので、ご存知の方がいないんじゃないかしらとちょっと不安になりながら来てみたら、本当にたくさんの方に来ていただいていて、父も母も喜んでいると思います。父は後からお話すると思いますが、101歳になりまして、元気でやっておりますので、私もこうやって岐阜やいろんなところに来られているという状況です。これが終わりましたら、また呉の父が住んでいるあの小さな家に帰って2人で暮らそうかなと思っていますので、父へのメッセージもある方は伝えていただければ持ち帰ります。よろしくお願いします」

岐阜新聞社 後藤さん(以下 後藤さん)

「岐阜に来られたのは初めてですか?」

信友監督

「岐阜駅で降りたは初めてです。飛騨とか高山にも行きましたし、大垣とかも行きました」

後藤さん

「信友という名字はこの辺りでは聞かない名字ですが、呉の方では多いのでしょうか?」

信友監督

「いえ、私も自分の親戚しか会ったことがなくて、本家は広島県の竹原市なんですが、そこの本家とうちぐらいしか私は会ったことがないので、広島にしかない苗字だと思います」

後藤さん

「先程名刺交換をさせていただいたら、呉市の観光特使もされていらっしゃって、この映画は呉の街の雰囲気がとても出ていて。観光にも一役買っておられるんですね」

信友監督

「そうですね。映画で観ていただいたように、すごくおっとりした、のんびりした方が多いので父にも皆さんに声を掛けていただいて、私がいなくても父が1人でいると、皆さんが声を掛けて、呉の街全体で見守ってくれているような温かい街なので良かったなと思っています」

後藤さん

「魚屋さんや肉屋さんとのやりとりを見てもお父さんは有名人のような感じですよね。最近呉市は映画『この世界の片隅に』や『孤狼の血』の舞台にもなっていますね」

信友監督

「そうですね。この映画もそうですし、『この世界の片隅に』も割とおっとりした感じの映画なんですが、『孤狼の血』は全然違いますね。私は『孤狼の血』で出てくるような人たちにはあまり会ったことがないので、ちょっとあれは特殊な世界だなと思っています」

後藤さん

「パンフレットを見ていただくと、『この世界の片隅に』の片渕監督との対談が収録されています。印象的だったのは、この『ぼけますから、よろしくお願いします』は、実写のドキュメンタリーのアニメっぽいバージョンで、『この世界の片隅に』はアニメーションとしても非常にドキュメンタリーに近い味わいのある映画だということを話されていたことだったんです。本当にそんな味わいがあって、お父さん、お母さんのキャラクターがよく出ているんです。それは監督が娘としてそこまで入り込んで、ずっと長年愛情を込めてカメラを回しておられるから出るんだなと感じました」

信友監督

「ドキュメンタリーは結構敷居が高いというか、結構難しいものだとか、ちょっと告発型で怖いとか、そういう風に思われがちなんですが、私はちょっと告発するみたいなことが苦手だということもあるんですけど、割とほっこりした作風でやりたいと思っているのでそこがアニメっぽいというか、そういう感じなのかもしれないですね」

後藤さん

「好きなシーンもいっぱいあるんですけど、例えばお父さんがスーパーへ買い物に行って重たい二つのビニール袋を持って途中でくたびれて休憩するシーンは、監督はちょっと引きの目でお手伝いに行くわけでもなく、ずっと初めてのおつかいみたいな、子どもを見るような、「頑張れ、お父さん!」という感じで撮っているじゃないですか。ああいうのもいいなと思います」

信友監督

「あのシーンは撮っていた頃はまだテレビにも映画にもなっていなかった頃です。あれは本当に家のごくごく近所なんですよ。なので「あそこの娘は何しよるんじゃろうか」と近所の人に思われるんじゃないかと周りの目がすごく気になっていました」

後藤さん

「ではずっと前から、映画にするという企画の前から日常を撮っておられたということなんですね」

信友監督

「そうです。元々は私がホームビデオを買ったんです。それが2000年ぐらいで、買ったからにはいろいろ撮りたいじゃないですか。趣味みたいな感じで、父と母のことを撮り始めたというのがきっかけなのでもう20年以上になります」

後藤さん

「監督はプロフィールを見させていただくと、大学を卒業されて森永製菓さんに入社されて、その後映像作家の道に進まれ、テレビのドキュメンタリーなどを撮られていたわけですが、その流れもあって家族のものを残そう、いつかはこれを使おうと考えられていたこともあったのでしょうか」

信友監督

「いや、そのホームビデオを買ったのは、仕事のためではあったんです。楽しみのためというよりは私もドキュメンタリー番組のディレクターをしていたので、ホームビデオで取材相手を撮った方が大きいカメラ、プロのカメラで撮影に行くよりは相手に威圧感を与えないだろうなと思って買って、仕事にも使い始めたんです。父と母のことはそれとは別に撮っていて、その間にこの映画の中にもちょっと出てきますが、撮っているうちに私がまず乳がんになって、そこも撮っていたら、それが一つの番組という形になったので、私にとってこれはちょっと鉱脈かもとも思ったし、父と母も「直子がこうやって遊びみたいに撮りよることが、テレビの番組になったりすることもあるんじゃね」という一つの発見にはなったんじゃないかなとは思います」

後藤さん

「好きなシーンと言えば、洗濯物をいっぱい出して、お母さんはそこで寝っ転がって寝ちゃって、それを避けるようにお父さんがトイレに行くシーンがありますよね。あんなシーンは絶対娘さんで、一緒にいないと撮れないシーンですし、ましてそれを公に出すということも含めて、やはり愛情と映画にするというところの作家としての目線もないと難しいなと思いました」

信友監督

「母が「私は大変じゃ」と言って廊下に寝そべってしまうので、娘からすればきちっとして主婦の鏡みたいだった母を覚えているわけですから、結構ショックなんですよね。だから「何でこんなことするん?」とすごい悲しくはなってしまうんですが、あのときカメラを持っていたから娘としての情けなさみたいなことだけじゃなくて、カメラを持っているとちょっと引きの視点が持てるんです。そうすると、「なんかちょっと面白い絵かも」と頭の片隅で思うんです。「すごい絵だな」と思って撮っているうちに父が来て、私は自分が怒られるかなと思ったんですよ。私が撮っていることを怒るか、あるいは母が寝そべっていることをはしたないと怒るかと思ったら、「いやちょっとトイレトイレ」と言って、ひょいっと母のことをまたいでトイレに行ったので、 父にとってはもうこれが普通なんだと。それも発見でしたし、カメラを持っていたことで、そういうシーンを撮れたわけなんですよね、多分カメラを持っていなかったら、私がお母さんに近づいて行ってしまうと思うんですが、そうすると父が来たことも撮れないわけで、撮影していたことでの発見がたくさんありました」

後藤さん

「日常生活の中で「しまった!このシーン、私、カメラ持ってなかった。残念だった」という場面も、やっぱりあったんでしょうか」

信友監督

「そうですね。これは第1弾の方なので今回上映していただいた第2弾には入っていないんですが、突然母が「私はなんでこんなにおかしゅうなったんかね」と言い出したことがあって。「あんたらに迷惑かけてしまうね、私はこれからどうしたらいいんじゃろうか」と初めて自分の胸の内の葛藤を自発的に語り始めたということがあったんですが、私はその時にカメラを持っていなかったので、「お母さんちょっと待って、ちょっと待って」と言って待ってもらって。自分の部屋にカメラを取りに行って、戻って来てカメラを構えて、「何々。もう1回言って」と話したこともありました」

後藤さん

「1回だけ、2人がものすごく怒鳴り合うというか、お母さんも認知症で悩んで、「私には居場所がない。死にたい」とおっしゃるところでお父さんも怒りますよね。あそこはさすがにお母さんも「カメラは止めて」とおっしゃられていましたね」

信友監督

「あのときに本当に初めて母から「もう撮らないで」という言葉は聞いたんですが、その時には娘としてはひどいんですが、すごいものが撮れているなと思ったので、ここでいくら母に言われてもカメラを止めるわけにはいかないと思って、母から見えなければいいやと思って、母との間のふすまを閉めて撮ったということもありました」

後藤さん

「表現する作家としての目線というのがないと、ああいったシーンを映像で撮ることはできないですね」

信友監督

「でも私、結局あれは撮るには撮ったんですが、撮るときには衝撃映像が目の前で起きると、ディレクターって本能的に撮ってしまうんですよね。撮ってしまったは良いけれども、後からこれを映画に入れるか入れないかは結構悩みました。父があんなふうに激昂したのを見たのはあれが初めてだったんですよ。生まれて、50何年見たことがなかった父の恐ろしい姿だったので、入れてしまうと、父がこういうちょっと怖い人なんだと思われたらかわいそうだなと思って。そのときたまたま本当に怒っただけなのにと思ったんですけど、でも何回も悩みながら見ていて気がついたのは、父って感情にまかせて怒っているのではなくて、母のために叱っているんだと気がついて。何を父が言っているかというと、「あんたは感謝の心が足らんのじゃ、感謝をして過ごしなさい」と言っているんですね。例えば「ケアマネさんとかヘルパーさんとかいろんな人に支えてもらっているのになんでお前は感謝をしないんだ」と言っていて。この言葉は元を正すと母は元気な頃は感謝の言葉が最初に口に出るような人だったんですね。私もその母からの教えとして、「あんたがここに今居るのはいろんな人のおかげなんだから感謝をして過ごしなさい」とずっと言われて育ってきました。母=感謝する人というイメージぐらいの人だったのに、認知症になってできなくなったことが母にはいっぱいあるんです。洗濯できない、掃除できないといういうことを、父は別に怒ったことは1回もないんですが、認知症になったからと言って、お前の一番の美徳である、人に感謝する気持ちすらなくしては駄目じゃないかと言っていて。母のことを諦めていないというか、病気になっても諦めないでちゃんと向き合って、悪いことは悪い、「あんたそんなことしちゃいけんじゃろ」と言ってあげることは、認知症の人には怒ってはいけませんというマニュアルはありますが、それを超えた父の愛ってやっぱりすごいなと思ったので、そこは大事に繋ぎたいなと思いました」

後藤さん

「映画を観て本当にお父様とお母様って常に感謝をし合うところが素晴らしいですね。それをスラスラとやれているというところがすごいですし、1人娘であられる直子さんに向けてもそういう愛情が本当に伝わってくるということが本当にいいですよね。私事で本当に恐縮なんですが私の母も認知症に70歳過ぎたころになりまして、先日88歳で亡くなりました。母親のことを思い出しますと、当時私も母親がちんぷんかんぷんなことを言い出していらだつんですよ。怒ったりとか「それさっきも言ったでしょう」とか言ってしまいまして、とんでもないことをしだしたりとかするときに怒っていた自分がいて、感謝の目とか、もっと引きの目で見てあげてゆったりと抱えてあげていればよかったなとこの映画をまた今日観てしみじみ思っています。多分皆さんの中でもいろんな思いがこの映画のいろんなシーンで自分の人生に繋がっていくんだなと思います。うちの母親は認知症になって死ぬ5年前ぐらいから私のことを息子だとわからなくなったんです。それが一番悲しかったんです。お母様は、亡くなる直前も「お母さん」っていえば、ちゃんと意識を持ってリアクションされていたんですよね」

信友監督

「最後まで「誰が来た?」って聞いたら「直子」と言っていたので、あれはもう本当に何か執念で私のことを覚えていたという感じがしますよね」

後藤さん

「あの問いかけで、ちょっと目が開いて。思いは伝わっているんですね。お父さんもお母さんもユーモラスで、お誕生日のときでも美容院へ行くのにあんなにはしゃいで、本当におしゃれなお母さまになりましたね」

信友監督

「自分で撮ったり、繋いだりして思いましたが、本当に女の人にとっては認知症になってもおしゃれって大事なんだなと思いましたね。あのとき、美容院に父と連れて行こうと言っている前はもう本当にどんよりして、もうどうでもいいとなっていた母が、どんどんどんどん覚醒していって、美容院から帰った頃には昔の母に戻っていましたからね。美容の力はすごいなと思いました」

後藤さん

「誰かとそういうコミュニケーションがあって、ずっとカメラを回されるのもそうですけど、そういうのがお父さんもお母さんも、張りといいますか、生きがいになって」

信友監督

「母も脳梗塞になって、ベッドで寝たきりになっても私が行ったら目を開けて。そうすると私はカメラを回しているのがわかるじゃないですか。「今日もカメラ回すよ」って言ったらギュッて手を握り返してくれていたので、ちょっと楽しみにしてるところも多分あっただろうし、自分の生きざまを全部見せて子に託したといいますか。よく母が言っていたのは「直子は悪いようにはせんじゃろうけ。あんたに任せるわ」っていうふうに言ってたんですね。映像を撮るときに、「まだ撮ってもいい?」と私も結構何回も確認しながら撮ったんですけど、本当に信頼してくれていたので、自分の生き様、老い様、死に様というのを娘にちゃんと撮ってもらって、何かそこから伝わるものがあればと考えていたんだと思います。母自身も割と映画好きだったり、写真好きだったり、芸術好きだったりしたので、何か一緒に作っているという意識はあったと思いますね」

後藤さん

「お父様のお仕事は何だったんですか?」

信友監督

「普通の一般企業の経理担当だったんです。呉のいわゆる小さな会社でした。でも本当は父は英語学をやりたかったんですよ。大学の研究職をやりたかったみたいなんですが、戦前生まれなので英語は敵性語だったんです。だから、できなかったのと陸軍に召集されたので、そこからもう勉強どころではなくて、できなかったという、やりたいことが戦争のせいでというのが一番大きいんですけど、そういう無念があるから、できなかったから私には自分の好きなことをやってほしいとずっと私がちっちゃい頃から言っていて。ですので、私がこうやって作品を作ることにもすごく理解があるし、母が認知症になって、私が「ちょっと仕事を1回休んで実家に帰ろうか?」と言っても、「いや、わしが元気なうちはおっかあの面倒は見るんじゃけ、あんたはせっかく好きなことを仕事にしよるんなら、続けんさい」と言ってくれたんです」

後藤さん

「毎日のように、欠かさずお見舞いに行かれていましたが、距離はどれぐらいあるんでしょう?」

信友監督

「私が歩いても病院まで20分ぐらいかかるところなんです。坂の上だったりもするので、父が歩くと片道1時間かかるんですね。そこを雨の日も傘を差して、シルバーカーを押して行っていたので、私としては、母が入院したことは心配だったですが、父のためには、ずっと家に母がいると、介護を全部しなければいけないじゃないですか。だけど、「入院したらもう看護師さんが見てくれてんじゃけん、お父さんはちょっと気楽にしとったら?」と私はよく言っていたんですが、「いや、おっかあが頑張って家に帰りたいって言いよるのにわしが何もせんわけにはいかん」と言って、毎日病院に行って母を励ませば元気になって戻ってくるんじゃないかっていう気持ちで行っていたんです」

後藤さん

「ご自分も病気になられて、リハビリして筋トレまでして、いやすごいです」

信友監督

「あんなに父が母のことを好きだったというか、愛していたということを本当に知りませんでした。2人とも元気なうちは昔の夫婦ですから、割と淡々とというか、そんなにいちゃいちゃしないので、あんなに深い絆で結ばれているとはとちょっと自分でもびっくりしました」

後藤さん

「今日もこの後は呉にお戻りになられるとのことですが、監督は呉に住んでいらっしゃるんですか?」

信友監督

「今は東京と呉と半々ですね」

後藤さん

「お父さまは今映画にもありましたが、100歳を超えられていますね。100歳のお祝いの時も面白かったですね。市長さんからお祝いでお金をもらって」

信友監督

「映画の中で一番の笑顔が5万円をもらったときだという(笑)。心からの笑顔ですからね。頂いた5万円で母との思い出のファミレスにハンバーグを食べに行きました」

後藤さん

「ハンバーグを好きってハイカラですね」

信友監督

「ハイカラというかよくあんなこってりしたものを食べるなと思うんですけど、実はハンバーグが好きだなんて私知らなかったんですよ。だけど、母の危篤のときに初めてわかったんです。映画の中にちょっと出てきましたけど、「わしはハンバーグが食いたいんじゃ」って言っていて、何のことかと思って後から聞いたら、母が元気な頃には2人で、ファミレスのココスでアツアツハンバーグをフーフー言いながら食べていたみたいで、私は年寄りだからなんか年寄りっぽい食事をしているんだとばっかり思っていたんですけど、なんか娘の知らない親の顔って結構あるんだなとびっくりしました」

後藤さん

「そういう親の素顔って一緒に生活すると改めて観察もされてわかるのかもしれないですね」

信友監督

「私は大学からもう離れて暮らしています。父と母のことというのは二人ともが元気だったらそんなに興味をもたないじゃないですか。自分のキャリア形成とか仕事とか、若いうちは恋愛もするからそっちにかまけてしまうので、親のこととか元気なうちはほとんど気にしなかったので知らなかったことが多いんです。私はすごく後悔していることがあって、父と母は結構国内旅行をするのが好きだったんですね。母が竹富島という沖縄の島が大好きで父を連れ出して何回も行っていたんですよ。お友達もできたみたいで「直子も行こうや、いいとこじゃけん」ともう何十回と誘われたんですけど、親との旅行なんかいつでも行けるわと思って、仕事を優先させたりとか友達付き合いを優先させて結局行っていないんですよね。母としては私を連れていったときの旅行の計画とかも立てて、直子にここを見せて、ここを見せてと考えていたみたいなんです。行けばよかったなあという思いがすごくありますね」

観客から

「実は私、前作にとても感動して個人的にも映画を借りて3度ほど上映会をやったんですけれども、前作と今作はどんな関連性がありますか。今後作品の上映はどういう風になっていくんでしょうか?前作も今後上映されますか?」

信友監督

「前作『ボケますから、よろしくお願いします』はご覧になっていない方のために言うと、今回の映画にはヘルパーさんとかケアマネさんとかそういう介護サービスの方が出ていないんですけれど、前作では「介護サービスなんか受けん!」と頑なに言っていた父が、地域包括支援センターの方にいろいろと、良くしていただいて、介護サービスを受けるという気になったんです。そこまではすごく父が母の介護を抱え込んでいて、本当に2人とも、結構イライラしていることもあったんですが、介護サービスの方と繋がることで、父も母も笑顔が増えていったという経緯が描かれているので、介護サービスの大切さみたいなことがわかる映画なんですね。ですので、その前作の方を持って全国各地を回っていまして、介護サービスを受けるためにどういう風にすれば頑固な親を口説けるかとか、うちの場合どうやって介護サービスを受けるようになってこういう風に変わったとか、そういう認知症のこと、老老介護とか認知症のことがテーマでやって、上映会と私の講演をくっつけて回っているということが多いんです。それはこれからも引き続きやっていきます。今回の作品、続編に関しては、今まだ上映が始まったばかりで映画館で上映をしている間は一般の方の上映会はできないという仕組みになっているんですよ。大体のロードショー上映が終わったら上映会をすることができるようになります。その場合は、今回、配給会社がアンプラグドというところなんですが、そこに連絡をしていただいて、上映会ができるようになりますし、今作に伴っては講演活動では回っていないですけれども、私が上映に合わせて講演会をさせていただくとなると、認知症というテーマから変わって、看取りとか終活とか、あと延命治療をうちはどういうふうに悩んで、今それをどう思っているかみたいなこととか、そういうお話をしながら、回ることになると思います」

観客から

「今回の作品では介護サービスの人が出てきていないんですが、どのように関わられていたのかをお聞きしたいです。また1年に半分ぐらいお父様と暮らしていらっしゃるということでしたが、監督がいないときはお父様は介護サービスは受けていらっしゃるんでしょうか」

信友監督

「母が入院してからはもう在宅ではなくなったので、看護師さんにおまかせという感じでした。でも母が家にいるときの担当ケアマネさんはずっと母のことを気にしてくださって。家にいる父のことも気にしてくださって。もう担当ではないにも関わらず、事務所が近いということがあると思うんですが、よく父の所に顔を出して見てくださるっていう感じにはなっていたので、ありがたかったです。介護サービスについては父は要支援1をもらってはいるんですけど、101歳で要支援1もすごいですけどね(笑)。どこも悪くないんだけど年齢が高いから要支援1ぐらいつけとくかみたいな感じで要支援1をいただいてるんですが、父の性格として好きな時間に好きなことをしたいと思っているので、今のところ、介護サービスはお願いしていません。だけど、それだと父は耳が遠いので、私が電話しても出ないことがあるから、「あら、死んどるんじゃないかね」と思って怖いので、月水金曜日の午後3時には医療サービスの方で送り迎えの車付きのクリニックに行ってもらって、筋トレをしたりとか、ウォーターベッドに寝たりとか、マッサージしたりとかをしていますね。なので何かあったときにすぐ教えてもらえるようなシステムにはなっています」

観客から

「なぜお父様は補聴器をつけないのでしょう。お父様の長生きの秘訣はなんでしょうか」

信友監督

「補聴器はですね、お店に行って何回かつけさせてみたんですけど、余計な音が聞こえる、なんか嫌だと言って。「ずっとつけていれば慣れるよ」と言うんですが、聞いた途端に、多分今まで全然聞こえなかったのがぶわっと聞こえたのですごいうるさいんだと思うんですよ。「頭が痛いけぇ、ええ」と言って、お気に召さないので駄目ですね。多分ちょっと聞こえなくなったぐらいの時からつけ始めないと、父みたいに全然聞こえないのにつけると急に聞こえるようになって、多分すごくうるさいんだと思います。父の元気の秘訣は家がバリアありの家だからというのがすごくあると思います。バリアフリーにしようかと母が家にいた頃にケアマネさんと相談したんですけど、結局母はいわゆる徘徊をしなかったんですね。それは家を家だと思っていて、この家が好きで、この家から出たくない人だったから、内装を変えてスロープなんかをつけてしまうと、家じゃないみたいで家に帰りたいみたいになって徘徊すると困るから、とにかく内装を変えないようにしようという風にして、お父さんもいいねと言ってみんなで決めたんです。なので、段差がすごいあるんですよ。その段差を毎日のように玄関をよいしょと上がったり、お風呂もまたいで入ったりということをやっているのがいいのと、父をすごいなと思うのは、布団派なんですけど、毎朝毎晩布団を上げたり下ろしたりしてるんですよ。それが結構運動になって、いいんじゃないかなと思います。食生活は結構父は新聞が好きで、健康面とかを読むのが好きなんですね。何が体にいいというのを知っていて。それもすごく詳しくて、そういう記事をよく読んでいるので、朝ご飯に小魚とかを食べたり、牛乳を絶対飲んだり、ヤクルトを飲んだりとか体にいいことを自分で決めてやっているというのはありますね」

観客から

「お父様は洗濯物の脱水はかけられていましたが、洗うのは手で洗っていらっしゃったので、ひょっとしたら洗濯機がお嫌いなのでしょうか。何か意味があるのでしょうか」

信友監督

「家の洗濯機は二層式なんですよ。二層式っていろいろ面倒くさいじゃないですか。先に洗濯物を入れて洗剤を入れて回して、水を捨てて、またあるところまで水を入れてすすぎ洗いするという。それが面倒くさいから、やり方を知らないわけじゃないんですけど、たらいで押し洗いした方が早いと多分思っているんだと思います。私は全自動に買い換えたいんですが、母が生きていた頃は、「おっかあがいつ自分で洗濯したいって言い出すかわからんけん、おっかあが言い出したときに、新しい洗濯機に買い替えとったら、おっかあが使い方がわからんじゃろ、じゃけん置いとってやれ」というのが持論だったんですが、母が亡くなってもあの洗濯機がいいと言っているということは多分母の思い出を大事にしてるんだと思いますね」

後藤さん

「最後に監督から一言お願いいたします」

信友監督

「こんなにたくさんの皆さんの熱気が伝わってきまして、本当にありがたく思います。今回の映画は前回から年を経たので、父も母もまたより歳をとって、母も少しずつ弱っていって、亡くなるという話なので、ちょっと暗い話かなと思われた方もいらっしゃるかと思うんですが、父がその分すごくどんどん明るくユーモラスになっていくので、観た方も、人が亡くなる話ですが、悲しくはならない、ちょっとほっこりほのぼのとした映画だなと思っていただけるんじゃないかなと思います。前回が認知症、老老介護というのがテーマだったとすると、今回はその先の看取りとか、延命とか、終活ということに言葉としてはなっていくわけですが、私が結局描きたかったのはそれではなくて、その先にある父と母の60年連れ添った2人の愛情物語であり、娘が言うのも恥ずかしいですが、すごく素敵なラブストーリーだなと思うので、皆さんも今、コロナ禍がこんなに長引いているし、ウクライナ情勢も本当にどんどんきな臭くなっていて、嫌なことが多い世の中ですけれども、信友家は決して金持ちではないし、ささやかに2人暮らしている老夫婦ですが、そういうところにほっこりした幸せというのはあるのかなと。映画を観終わった後に空の色が輝いて見えたりとか、明日も頑張ろうかなという風に思っていただけるような癒しになればなあと思っておりますので、本当に皆さんに来ていただいてありがたいのと、これからも上映は続くと思いますので、ぜひぜひ周りの方に勧めていただければなと思います。先ほど質問がありましたが、上映会が始まったら、また私もこの映画を持っていろんなところに行きたいと思っていますので、また皆さんとお話ができればと思います。今日は本当にありがとうございました」

信友直子監督

『ぼけますから、よろしくお願いします ~おかえり、おかあさん』

監督・撮影・語り:信友直子

プロデューサー:濱潤、大島新、堀治樹 制作プロデューサー:稲葉友紀子 編集:目見田健 撮影:南幸男、河合輝久 音響効果:金田智子

ライン編集:池田聡 整音:富永憲一 製作プロダクション:スタッフラビ

製作:フジテレビ、ネツゲン、関西テレビ、信友家 配給・宣伝:アンプラグド

2022年/日本/ドキュメンタリー/101分/ビスタ/2.0 http://bokemasu.com

おすすめの記事はこれ!

-

1

1 -

シネマスコーレで上映中。会話劇の魅力。知多良監督初長編作品『ゴールド』

2026年1月26日、名古屋シネマスコーレにて映画『ゴールド』が上映中だ。 映画 ...

-

2

2 -

『MIRRORLIAR FILMS Season8』公開記念名古屋舞台挨拶レポート

短編映画制作プロジェクト『MIRRORLIAR FILMS Season8』の公 ...

-

3

3 -

映画『安楽死特区』が問いかけるこれからの日本の「生と死」の境界線―毎熊克哉さん・大西礼芳さん・長尾和宏さんインタビュー

高橋伴明監督が、現役医師である長尾和宏氏によるシミュレーション小説を映画化した『 ...

-

4

4 -

舞台に命を刻む者の、最期にして最高の輝き(映画『喝采』)

誰もが年を取り衰える。そして昨日まで出来ていたことが急に出来なくなることもある。 ...

-

5

5 -

義に生きる男たちの姿を見よ(舞台「忠臣蔵」観劇レポート)

名古屋伏見の御園座で堤幸彦監督が演出を手掛ける舞台「忠臣蔵」を観劇した。 舞台の ...

-

6

6 -

映画『Good Luck』足立紳監督登壇 名古屋シネマスコーレ舞台挨拶レポート

映画『Good Luck』公開記念舞台挨拶が名古屋シネマスコーレで行われ、足立紳 ...

-

7

7 -

過去と現在を繋ぐ難事件に無敵のバディが挑む!(『映画ラストマン -FIRST LOVE-』)

2023年に「日曜劇場」で放送され、大きな反響を呼んだドラマ「ラストマン-全盲の ...

-

8

8 -

愛は見える?奇想天外な除霊アクションラブコメディ 映画『見え見え』撮影地愛知で先行公開!

愛知県犬山市で撮影された映画『見え見え』が、12月19日(金)より愛知ミッドラン ...

-

9

9 -

ANIAFF 開幕!第1回あいち・なごやインターナショナル・アニメーション・フィルム・フェスティバル オープニングセレモニーレポート

2025年12月12日(金)、「第1回あいち・なごやインターナショナル・アニメー ...

-

10

10 -

SF映画の脚本 キャスティング 世界観を彩る特殊効果の秘密 『ブラックホールに願いを!』渡邉聡監督 × 『センターライン』『INTER::FACE 知能機械犯罪公訴部』下向拓生監督 スペシャル座談会(後編)

『ブラックホールに願いを!』公開を記念し、渡邉聡監督と脚本協力を務めた下向拓生監 ...

-

11

11 -

SF映画の脚本 キャスティング 世界観を彩る特殊効果の秘密 『ブラックホールに願いを!』渡邉聡監督 × 『センターライン』『INTER::FACE 知能機械犯罪公訴部』下向拓生監督 スペシャル座談会(前編)

第一線の特撮現場で活躍している若手スタッフが集結! 新進気鋭の映像制作者集団「S ...

-

12

12 -

映画『Good Luck』は「ととのう系」!? 自然とサウナと旅先の出会い(『Good Luck』足立紳監督、足立晃子プロデューサーインタビュー)

2025年12月13日からシアター・イメージフォーラム、12月27日から名古屋シ ...

-

13

13 -

兄のことをひたすら考える終いの4日間(映画『兄を持ち運べるサイズに』)

『湯を沸かすほどの熱い愛』や『浅田家!』で数多くの映画賞を席捲し、一貫して家族の ...

-

14

14 -

映画『Good Luck』先行上映記念 足立紳監督&足立晃子プロデューサー 舞台挨拶レポート

11月24日「NAGOYA CINEMA Week 2025」の一環として、足立 ...

-

15

15 -

本物の武道空手アクションがここに!映画『TRAVERSE2 -Next Level-』豊橋で先行公開、完成披露試写会 開催!

武道空手アクション映画の金字塔となる二部作の完結編、映画『TRAVERSE2 - ...

-

16

16 -

極寒の会津ロケからベルリン映画祭出品へ! 魂の舞と幽玄の世界が描き出す人間の複雑な心境(映画『BONJI INFINITY』初号試写会 舞台挨拶レポート )

2025年11月3日、映画『BONJI INFINITY(ボンジ インフィニティ ...

-

17

17 -

日本初ARRIが機材提供。美しきふるさとの映像と音に触れ、自身を回顧する(映画『郷』小川夏果プロデューサーインタビュー)

数々の国際映画祭で評価を重ねてきた鹿児島出身の新進気鋭の伊地知拓郎監督が、構想か ...

-

18

18 -

映画『佐藤さんと佐藤さん』名古屋先行上映会舞台挨拶レポート。岸井ゆきのさん、宮沢氷魚さん、天野千尋監督登壇

映画『ミセス・ノイジィ』の天野千尋監督の最新作は夫婦の変化する15年間を描く、オ ...

-

19

19 -

運命さえも覆せ!魂が震える慟哭のヒューマン・ミステリー(映画『盤上の向日葵』)

『孤狼の血』などで知られる人気作家・柚月裕子の小説『盤上の向日葵』が映画化。坂口 ...

-

20

20 -

本から始まるストーリーは無限大に広がる(映画『本を綴る』篠原哲雄監督×千勝一凜プロデューサー インタビュー&舞台挨拶レポート)

映画『本を綴る』が10月25日から名古屋シネマスコーレで公開されている。 映画『 ...

-

21

21 -

いつでも直球勝負。『おいしい給食』はエンターテイメント!(映画『おいしい給食 炎の修学旅行』市原隼人さん、綾部真弥監督インタビュー)

ドラマ3シーズン、映画3作品と続く人気シリーズ『おいしい給食』の続編が映画で10 ...

-

22

22 -

もう一人の天才・葛飾応為が北斎と共に生きた人生(映画『おーい、応為』)

世界的な浮世絵師・葛飾北斎と生涯を共にし、右腕として活躍したもう一人の天才絵師が ...

-

23

23 -

黄金の輝きは、ここから始まる─冴島大河、若き日の物語(映画 劇場版『牙狼<GARO> TAIGA』)

10月17日(金)より新宿バルト9他で全国公開される劇場版『牙狼<GARO> T ...

-

24

24 -

「空っぽ」から始まる希望の物語-映画『アフター・ザ・クエイク』井上剛監督インタビュー

村上春樹の傑作短編連作「神の子どもたちはみな踊る」を原作に、新たな解釈とオリジナ ...

-

25

25 -

名古屋発、世界を侵食する「新世代Jホラー」 いよいよ地元で公開 — 映画『NEW RELIGION』KEISHI KONDO監督、瀬戸かほさんインタビュー

KEISHI KONDO監督の長編デビュー作にして、世界中の映画祭を席巻した話題 ...

-

26

26 -

明日はもしかしたら自分かも?無実の罪で追われることになったら(映画『俺ではない炎上』)

SNSの匿名性と情報拡散の恐ろしさをテーマにしたノンストップ炎上エンターテイメン ...

-

27

27 -

映画『風のマジム』名古屋ミッドランドスクエアシネマ舞台挨拶レポート

映画『風のマジム』公開記念舞台挨拶が9月14日(日)名古屋ミッドランドスクエアシ ...

-

28

28 -

あなたはこの世界観をどう受け止める?新時代のJホラー『NEW RELIGION』ミッドランドスクエアシネマで公開決定!

世界20以上の国際映画祭に招待され、注目されている映画監督Keishi Kond ...

-

29

29 -

『ぼくが生きてる、ふたつの世界』の呉美保監督が黄金タッグで描く今の子どもたち(映画『ふつうの子ども』)

昨年『ぼくが生きてる、ふたつの世界』が国内外の映画祭で評価された呉美保監督の新作 ...

-

30

30 -

映画『僕の中に咲く花火』清水友翔監督、安部伊織さん、葵うたのさんインタビュー

Japan Film Festival Los Angeles2022にて20歳 ...

-

31

31 -

映画『僕の中に咲く花火』岐阜CINEX 舞台挨拶レポート

映画『僕の中に咲く花火』の公開記念舞台挨拶が8月23日岐阜市柳ケ瀬の映画館CIN ...

-

32

32 -

23歳の清水友翔監督の故郷で撮影したひと夏の静かに激しい青春物語(映画『僕の中に咲く花火』)

20歳で脚本・監督した映画『The Soloist』がロサンゼルスのJapan ...

-

33

33 -

岐阜出身髙橋監督の作品をシアターカフェで一挙上映!「髙橋栄一ノ世界 in シアターカフェ」開催

長編映画『ホゾを咬む』において自身の独自の視点で「愛すること」を描いた岐阜県出身 ...

-

34

34 -

観てくれたっていいじゃない! 第12回MKE映画祭レポート

第12回MKE映画祭が6月28日岐阜県図書館多目的ホールで開催された。 今回は1 ...