EntaMirage! Entertainment Movie 岐阜推し!

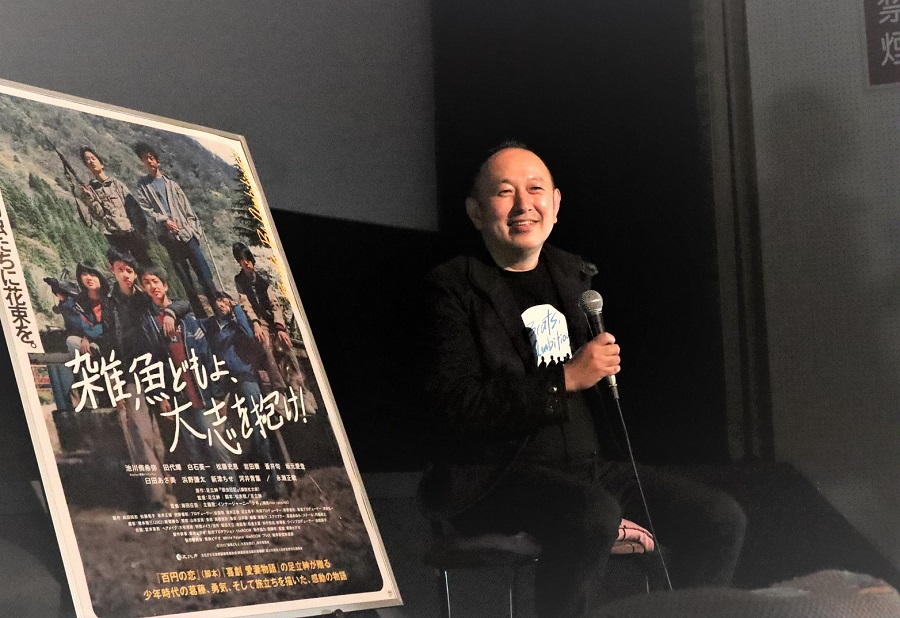

第72回CINEX映画塾 映画『雑魚どもよ、大志を抱け!』足立紳監督トークレポート

第72回CINEX映画塾が3月25日岐阜CINEXで開催された。上映作品は岐阜県飛騨市がロケ地となった『雑魚どもよ、大志を抱け!』。上映後に行われた足立紳監督のトークの様子をお送りする。

(進行:岐阜新聞社 後藤さん)

足立紳監督(以下 足立監督)

「こんばんは。監督の足立紳といいます。今日は遅い時間にたくさんの方に来ていただけて、本当にありがとうございます」

後藤さん

「今日は監督おつかれではありませんか?大阪、名古屋と舞台挨拶を回ってこられて、最後に岐阜でということになりました」

足立監督

「いや全然大丈夫です」

後藤さん

「大阪は主演の池川くんが関西ジャニーズJr.ですでに人気者ということで、大盛況だったんですね」

足立監督

「はい。彼はまだデビュー扱いじゃないみたいなんですけど、熱心なファンの方が応援はずっとしているという感じですね」

後藤さん

「僕もびっくりしたんですけど、去年の10月26日に東京国際映画祭でこの映画は最初に上映されたんですが、若いファンの方がすごくいっぱい来ていて、足立監督はいつの間にファン層を変えたんだろうと思ったんですが、なんのことはない。みんなが池川くんの写真ばかり撮っていて(笑)。ものすごい人気があるんだなと思いました。何と言ってもですね、我々岐阜県人にとって嬉しいことは、監督は鳥取のご出身なんですが、岐阜の飛騨市を選んでいただいて撮影したことですね。ちょうど去年の今ぐらいですね」

足立監督

「去年の今日ぐらいに撮影が始まったぐらいです」

後藤さん

「1ヶ月ぐらい撮影をされましたよね。私も1回伺ったんですけど、まだ雪が残っていました」

足立監督

「その前の2021年の3月の終わりぐらいに初めて飛騨に来て、シナリオハンティングというかいろいろ飛騨を見させていただいて。ここで撮りたいなと思ったんです。その時は全く雪がなくて「例年3月の終わりぐらいはこんな感じになっています」と説明を受けたんですが、去年撮影のときに「今年はちょっと大変な雪が降っている」と聞いて。3月のクランクイン3日ぐらい前に飛騨に入ったんですが、まだ本当にドカ雪があって。撮影できるのかなとすごい不安になるぐらいだったんですね」

後藤さん

「実は今日、都竹淳也飛騨市長がお越しになられています。飛騨市の取組などご紹介いただけますでしょうか」

都竹淳也飛騨市長

「飛騨市長の都竹と申します。ちょうど1年前に飛騨市でロケをやっていただきました。監督からもお話があったように、去年はすごい雪だったんですが、その中で撮っていただきました。皆さんもご承知かもしれませんが、飛騨市は7年前に映画『君の名は』の舞台になって、大勢お客さんに来ていただいて、今も来ていただいています。その時いろんな経験をしたことを後に繋げていけないかということで、映画、ドラマのロケをしていただけるような取組みをしたいということで、東京へ出かけて、製作者の方々のマッチングセミナーに参加したりしています。そういった流れの中で今回この作品のプロデューサーの方と知り合い、お話をいただいて、ぜひ飛騨市に行きたいということで、2年前に監督にも来ていただいて、ここで撮影したいということを言っていただいて、去年の撮影に至りました。飛騨市は観光スポットである古い町並みや瀬戸川をご存知の方も多いと思いますが、全体にすごく昭和レトロなところが残っている街です。そのあたりを使っていただけるんじゃないかと思っていて、それが本当にこの作品に見事にマッチした形になって、私達も嬉しく思っています。3月上旬に飛騨市の中で先行上映会をやっていただいたんですけど、市民の皆さんも大変喜んで、映画そのものが本当に素晴らしいものですから、いまだに映画を観た方からよかったねという話を聞くことが多くて嬉しい気持ちでおります。これからたくさんの方に見ていただいて、作品の良さとともに、「これはどこで撮ったのかな、あっ、飛騨市なんだ」と思っていただくと、また違う印象に残るんじゃないか。そんなことも願ったりしております。本当にこんな素晴らしい作品の舞台に飛騨市を選んでいただいた足立監督に心から感謝をしたいと思いますし、製作スタッフの皆さんが大勢1ヶ月滞在されたんですが、皆さんのいい思い出にもなると嬉しいなと思っています」

都竹飛騨市長

後藤さん

「先日先行上映会で飛騨市に伺った時に皆さんの熱がものすごく伝わってきました。監督は、飛騨市の上映会はいかがでしたか」

足立監督

「飛騨市での先行上映のときに上映が終わった後のお客様の雰囲気とか、質問や感想を言いたいと手を挙げてくださった数が多かったのが本当に嬉しかったです」

後藤さん

「監督になかなか話に行けないシャイなご婦人が私のところに来て、「私は4回もエキストラで撮影に参加したんだけど、ワンカットも出てなかったわって監督に言っといて」と言ってました(笑)。「すいません。映画ってそういうものなんです」と返したんですが、「それでも全然いい映画だったので、私は嬉しいです」っておっしゃってくださいました。飛騨市のロケーションはスティーヴン・キングの『スタンド・バイ・ミー』ではないですが、架空のまちとして今回登場しています。監督がイメージしていたまちにぴったりだったんでしょうか?」

足立監督

「そうですね。僕は鳥取の出身なんですが、シナハンまで飛騨には来たことがなかったんです。プロデューサーがいろいろとロケハンしてきてくれて飛騨以外にも別の県もこういうところがあるといくつか映像を見せてくれましたが、飛騨市の映像を見てすごく行ってみたいなここと思って。それで飛騨市に連れてきてもらったんですが、まちの雰囲気が割と生まれ育ったところと似ているなと思ったのと、さっき市長もおっしゃっていましたが、まち全体が本当にまだ昔のまま残っているというか。大抵他の場所は「昭和の感じが残っていますよ」と言われて行ってみても、まちの一部だったりとか、ちょっとカメラを振るともう現代のものがいっぱい映っちゃったりとかということがあるんですけど。本当にカメラをぶん回してもこれは大丈夫だなと思って。子供たちを生き生きと動かすことができると思ったので、ここで撮りたいなと思いました」

後藤さん

「7人の少年たちが監督が今おっしゃったように生き生きと、自転車で走る、とにかく走る、辛くても走る、楽しさでも走る。映画の原点がそこにあって。カメラをパンしても、1988年の風景のままで」

足立監督

「彼らの生き生きとした姿を撮りたいというのがやっぱり一番大きかったですね」

後藤さん

「とんでもなく悪ガキじゃないですか。でもその辺りもちゃんと感情移入出来て。1988年の昭和で、こんな元気に、でもみんな悩みを持っていてという中でも、彼らのみずみずしい姿を監督が愛情込めて描いているのが本当に伝わってくる映画だと思います。この7人は素晴らしいキャスティングだと思ったんですがどんな感じで選んだのでしょうか」

足立監督

「子役の子たちをほとんど知らないので、オーディションをするしかないと思って募集をかけて。結局書類をいくら見てもわからないので、ほぼ全員に会いました。3次審査ぐらいまでやらせてもらって、それで彼らになったんですが、みんなおのおのが持っているパーソナリティみたいなものが役と合っていたりとか、カメラを持っている西野役の岩田くんは何の役が合うかというのはちょっとわからないけど、彼は何か妙なオーラがあるなと。彼と池川くんがほぼ演技は初めてだったんですが、岩田くんは何か変なオーラがあったので、この子は現場にいるといい作品になりそうだな、一緒に仕事してみたいなと思いました」

後藤さん

「瞬と隆造がメインの話で演じる池川くんと田代くんは見事に期待に応えて」

足立監督

「池川くんは本当に演技経験がほぼなかったので、オーディションのときにちょっとおどおどしていて、こっちの目もはっきりと見れず、ちょっと伏し目がちで、恥ずかしがっていたんです。ただ本当に真面目な子で、セリフとかはちゃんと覚えてきていたんですね。「どうしても俺、この役をやりたいです」というような前に出てくる感じとかは全くなかったんですけど、むしろそういう素朴なところがいいなと思って、主人公をやってもらったんです。演技経験はないなりに自分が今までテレビドラマで見ていたような演技を最初にしようとしていたので、そういうことは全然しなくていいんだよと言いながらリハーサルを始めていきました。田代くんは0歳、赤ちゃん子役からやっている子で、キャリアは長かったんですけど、僕は彼が出ている作品を見たことはなかったので、オーディションで初めて見たんですが、もう本当に芝居がうまくて。一番難しいところをやろうと思って、最終審査のときに隆造役の候補の子が何人か残ったんですが、その時池川くんはもう主人公と決まっていたので、池川くんも呼んで瞬と隆造が自分の心を吐露するところを最終審査としてやりました。そのオーディションのときにもう今日観ていただいたような芝居を見せてきたので、もう彼以外にいはいないなと」

後藤さん

「瞬と隆造が喋るところの長いセリフもワンカットで撮るじゃないですか。あれに応えられるというのはすごい」

足立監督

「大したもんだなと思いましたね。あそこは本当に台本上も長くて、どう撮ろうかなと思っていたんです。「オーディションだからセリフは入れてこなくて台本を持ってもいいよ。ただ、ここのシーンをやってもらいます」と伝えてあったんですが、田代くんはオーディションの時に全部もうセリフも入れてきて、あの演技を見せたので、正直オーディションのときにこれだけの力があれば、もしかしたらワンカットでいけるかもしれないと思いました。台本上でも結構なページ数があったので、ワンカットで行くのは難しいと思ったのと、動きがあればワンシーンで追っていても面白いんですけど、向かい合っているだけで動きがないので、向かい合ってただただあの言葉を言いあっているだけ。あのシーンをワンカットでいけたのは彼らの力のおかげですよね。特に田代くんが池川くんの良さもぐっと引き出したと思います」

後藤さん

「7人のチーム、最初4人の仲間感もこれはワークショップとかで作られたんでしょうか」

足立監督

「クランクインの2ヶ月前から週末に7人に集まってもらいました。綿密なリハーサルというよりはとにかく7人が同じ時間を過ごす。なるべくたくさん彼らが一緒にいる時間を過ごしたいなという風に思ってもらえるようにちょっと長めに期間を取ってもらったんですけど、それはやっぱりこの7人の空気感というか、小学校5、6年まで一緒に過ごしてきたという設定があるので、その雰囲気作りですね」

後藤さん

「ラストシーンの列車での別れのシーンとか、とにかく名脚本家足立紳さんがですね、2人の名前を20何回ただ呼び合うだけというのを最後のシーンにした。セリフではなく名前だけで通じるというところに友情を超えて人間と人間の感動的なものを感じたんですが、その狙いがこの映画には最初からあったんですか」

足立監督

「台本上で隆造が乗っている電車が行って、瞬が走っているというのはもちろん考えたんですけど。最初入れてなかったんですよね。それはどうしてもどこかで見たような感じになっちゃうかなという恥ずかしさがあったんですが、とにかくやってみようよと佐藤プロデューサーから意見があって。でもやるんだったら、やっぱり単なる2人の別れにはしたくないな。前のシーンの何かちょっとホロリとするところからもうちょっとぐっといけないかなと思って。それで考えたんですけど、瞬と隆造というのは友情関係、恋愛関係の間ぐらいだと自分では思っていて。だから別れじゃなくて。特に瞬の方が隆造に「お前のことが好きなんだ」という、愛の告白だと思って。それだったらいけるんじゃないかと。それを「隆造!隆造!」と名前を叫ぶことで伝えようと」

後藤さん

「石を投げて瞬を呼び出す隆造の姿とか、西野くんが映画監督をして映画を撮った時に、2人の相撲のシーンから最後にキスをさせますよね。あの辺のニュアンスもボーイズラブ的な要素もちょっと入れた感じでしょうか」

足立監督

「そうですね。小学校5、6年の頃って自分の恋愛対象が異性なのか同性なのかもまだぼんやりしていたと思うんです。自分自身のことを考えても。西野は映画とかをたくさん見て、ちょっとませてるというのか、そういう瞬の隆造への気持ちとかを見抜いていて、西野自身もちょっと瞬のことが好きで、そこはでも瞬に対して、瞬が好きな隆造とキスさせてあげることで西野の瞬への気持ちが出ればいいなとは思いましたけどね」

後藤さん

「瞬くんの家庭は普通で、自分も普通だけど家の中には塾に行きたくないとかお母さんがガンだとか友人を裏切ったかもしれないとかそういう悩みがあったりとか、他の子たちもDVの家庭だったり、宗教二世であったりとか、今見ても何も1988年と変わっていないじゃないかと感じました」

足立監督

「僕自身の友人たちがモデルにはなっているんですが、みんないろんな状況の中生きていて、誰1人、普通という言葉はちょっと適切じゃないかもしれないです。瞬にしたって、隆造から見たら瞬の家は普通に見えてそういう普通の子になりたいんだと思われていますが、瞬は彼らに比べたら俺は普通というところにコンプレックスがあったりする。正太郎という成績優秀な子のうちは母子家庭で母子寮に住んでいるという設定なんですが、今の時代ってそういうことが見えづらくなっていると思うんですね。今も母子寮とか母子家庭用の住宅はありますが、個人情報とかであそこは母子家庭の子たちが住んでいるところだよということもわからなくしています。1988年はそういうことがむき出しだったと思うんです。むき出しだからそこに差別も起こりやすかったですが、差別が起こりやすい代わりに誰かが助ける、手が伸びる可能性も高かったと思うんですよね。瞬の母親がちょっと隆造におせっかいをしていますが、そういう意味では1988年にしたのは差別とかがむき出しにはなっているけれど、この時代が全て悪かったかというとそうでもなく、今の時代の見えづらくなっているということもどうなんだというような思いがあって、この年代を今描いてみたいと思ったんですね」

後藤さん

「外国映画だと『スタンド・バイ・ミー』とか子供たちがメインで出てくる作品はありますが、日本映画でなかなかこういう作品はないですね」

足立監督

「そうなんですよね。子どもがメインの映画というのは日本だとなかなか成立しづらいので、でもいつか作りたいなとずっと思っています。昔から子どもの映画が割と好きというのと子どもメインじゃなくても、子どもが画面の中にいるとなぜか面白く感じるんです」

後藤さん

「猫にあんなことしちゃって、校長先生に罰だと言ってプールを洗えと言われて、全然罰じゃなくて楽しそうにしているのを愛おしく撮っている感じもありますよね。苦境にあっても、楽しく仲間がいるからという思いが全編に繋がっているのが本当に素晴らしいです」

足立監督

「とにかく瞬にとっては隆造との関係がもう何をおいても第一。母親の乳がんとかよりも第一で、塾に行かされることにあれだけ抵抗しているのは、塾に行くのも嫌なんでしょうけど塾に行くということで、隆造と距離ができちゃうんじゃないか、そこへの恐怖心が一番瞬が塾を拒む理由だと思うんです」

後藤さん

「この年頃に思い抱いていた感情が蘇った方も多い映画じゃないかなと。大人の俳優さんたちも要所要所を押さえていて。臼田あさ美さんも永瀬正敏さんも素晴らしいです」

足立監督

「臼田さんが演じた母親はまるっきり自分の母親がモデルなんです。なんか口うるさくて。映画の中で自分が思うような人生を生きられなかったというようなことを言っていますか、本当に堂々と父親のせいにして当たり散らしていたという。でも裏では本当はうちの母親というのはよそから鳥取に嫁いできたので、ちょっと異分子みたいな感じで少し排除されていたからというのもあるかもしれないですけど、トカゲだとか隆造とかそういう友達たちに本当によくしてくれたなというのを子供心に覚えてるんですよね」

後藤さん

「監督と飛騨でちょっと飲んだときに感動したエピソードが、トカゲのお母さんが本当に一瞬だけトカゲを自転車に乗っけて疾走するシーンがワンカットだけ入るんですけど、あれの根幹は、昔監督が友人が自転車にお母さんに乗っけられてばあっと走っているのを見たと」

足立監督

「自転車を暴走させていたことがおかしく見えていたんだけど、あれはあれでお母さんはあまりにも暑いから、自転車の後ろに乗っけて涼しくしてあげていたらしいんです。ただ彼はどこかに捨てられに行くんじゃないかと思って、お母さんに必死になってしがみついていたみたいで」

後藤さん

「これをもう1回見ていただいたりするといっぱい散りばめられた細かなシーンが見えてくるんですね。駄菓子屋のおばあさんも相当アクが強いし、言いたいことを言って子供たちにあんなことをされちゃうんですけども、ああいうおばあさんもいたんですよね」

足立監督

「あれも実際にいたおばあさんがモデルになっているんです。本当に子供に厳しいし、差別はガンガンするし。今の時代だったら完全にアウトな人なんですが、でもアウトなんだけども、なんか憎めないようなところもあったなと」

後藤さん

「オオサンショウウオは」

足立監督

「オオサンショウウオは僕が通っていた小学校の池に本当にいて、とにかく引きずり出したくて、何とかして引きずり出せないかと思って格闘していたんです」

後藤さん

「駄菓子屋のおばあさんが瞬と絡んだときに「お前のお母さんは派手でカンカン娘だった」と言うじゃないですか。あれは足立監督は10月からの朝ドラ「ブギウギ」という笠置シヅ子さんをモデルにした朝ドラの脚本を担当されるんですが、銀座カンカン娘のことですよね。そのイメージを映画にも入れられたんですか」

足立監督

「それは関係ないです(笑)。台本を書いたときは朝ドラをやると決まっていなかったので。あれもまちのとあるおばちゃんが、僕に対して「あんたの母親に言っときなさい、派手な服で露出度高くてあんな格好で歩き回るなんて」って言ったんですよ。子供心にすごいショックで家に帰って母親にもそういうことを報告したんです。「なんかカンカン娘って言われてたよ、ママのこと」って」

後藤さん

「脚本を書いたときに「ブギウギ」が決まっていたわけじゃないんですね」

足立監督

「全然決まってない時です。台本自体の元になったのは20年ぐらい前に書いたんですけど、そのときからそのセリフはあったんです」

後藤さん

「この映画は「弱虫日記」という原作があって。それがもう20年以上前に、相米慎二監督にシナリオの段階で結構褒められたという作品だそうです。熟成に熟成を重ねて」

足立監督

「相米さんに見せたときは「悪童」というタイトルだったんですね。それが小説として出版するときに「弱虫日記」というタイトルを出版社から提案されたんです。映画にするときに「弱虫日記」って何かちょっと貧弱だなという気がして、映画化するときにもう1回タイトルを変えたんですけど」

後藤さん

「『雑魚どもよ、大志を抱け!』は応援映画という感じの映画のタイトルで。しかもキャッチコピーで「全ての弱虫たちに花束を」とあって。本当にそういう思いがこもっていて素晴らしいなと思います。それでは監督、最後に一言いただいて締めたいと思います」

足立監督

「今日は遅い時間に本当にありがとうございました。飛騨で撮影できてよかったです。伸びやかな映像が撮れたんじゃないかなと自分でも思っていまして。まちの方々の映画への協力体制みたいなものが本当にすごくて。食事を作ってくださったりとかそういうこともあったんです。実際、最後の電車と池川くんが走るシーンでは相当な距離を走っているので、車を止めて撮影するのは大変な作業だったんです。その車を止める作業は普通のスタッフがやっても大変なことなんですけど、それを率先して手伝ってくださって、本当に映画を一緒に作ったというような感覚でいますので、岐阜県内でなるべく息の長い映画になればいいなと思っています。一つ応援をよろしくお願いします」

足立紳監督

映画『雑魚どもよ、大志を抱け!』 https://zakodomoyo-movie.jp/ は現在岐阜CINEX他で全国順次公開中

おすすめの記事はこれ!

-

1

1 -

兄のことをひたすら考える終いの4日間(映画『兄を持ち運べるサイズに』)

『湯を沸かすほどの熱い愛』や『浅田家!』で数多くの映画賞を席捲し、一貫して家族の ...

-

2

2 -

映画『Good Luck』先行上映記念 足立紳監督&足立晃子プロデューサー 舞台挨拶レポート

11月24日「NAGOYA CINEMA Week 2025」の一環として、足立 ...

-

3

3 -

本物の武道空手アクションがここに!映画『TRAVERSE2 -Next Level-』豊橋で先行公開、完成披露試写会 開催!

武道空手アクション映画の金字塔となる二部作の完結編、映画『TRAVERSE2 - ...

-

4

4 -

極寒の会津ロケからベルリン映画祭出品へ! 魂の舞と幽玄の世界が描き出す人間の複雑な心境(映画『BONJI INFINITY』初号試写会 舞台挨拶レポート )

2025年11月3日、映画『BONJI INFINITY(ボンジ インフィニティ ...

-

5

5 -

日本初ARRIが機材提供。美しきふるさとの映像と音に触れ、自身を回顧する(映画『郷』小川夏果プロデューサーインタビュー)

数々の国際映画祭で評価を重ねてきた鹿児島出身の新進気鋭の伊地知拓郎監督が、構想か ...

-

6

6 -

映画『佐藤さんと佐藤さん』名古屋先行上映会舞台挨拶レポート。岸井ゆきのさん、宮沢氷魚さん、天野千尋監督登壇

映画『ミセス・ノイジィ』の天野千尋監督の最新作は夫婦の変化する15年間を描く、オ ...

-

7

7 -

運命さえも覆せ!魂が震える慟哭のヒューマン・ミステリー(映画『盤上の向日葵』)

『孤狼の血』などで知られる人気作家・柚月裕子の小説『盤上の向日葵』が映画化。坂口 ...

-

8

8 -

本から始まるストーリーは無限大に広がる(映画『本を綴る』篠原哲雄監督×千勝一凜プロデューサー インタビュー&舞台挨拶レポート)

映画『本を綴る』が10月25日から名古屋シネマスコーレで公開されている。 映画『 ...

-

9

9 -

いつでも直球勝負。『おいしい給食』はエンターテイメント!(映画『おいしい給食 炎の修学旅行』市原隼人さん、綾部真弥監督インタビュー)

ドラマ3シーズン、映画3作品と続く人気シリーズ『おいしい給食』の続編が映画で10 ...

-

10

10 -

もう一人の天才・葛飾応為が北斎と共に生きた人生(映画『おーい、応為』)

世界的な浮世絵師・葛飾北斎と生涯を共にし、右腕として活躍したもう一人の天才絵師が ...

-

11

11 -

黄金の輝きは、ここから始まる─冴島大河、若き日の物語(映画 劇場版『牙狼<GARO> TAIGA』)

10月17日(金)より新宿バルト9他で全国公開される劇場版『牙狼<GARO> T ...

-

12

12 -

「空っぽ」から始まる希望の物語-映画『アフター・ザ・クエイク』井上剛監督インタビュー

村上春樹の傑作短編連作「神の子どもたちはみな踊る」を原作に、新たな解釈とオリジナ ...

-

13

13 -

名古屋発、世界を侵食する「新世代Jホラー」 いよいよ地元で公開 — 映画『NEW RELIGION』KEISHI KONDO監督、瀬戸かほさんインタビュー

KEISHI KONDO監督の長編デビュー作にして、世界中の映画祭を席巻した話題 ...

-

14

14 -

明日はもしかしたら自分かも?無実の罪で追われることになったら(映画『俺ではない炎上』)

SNSの匿名性と情報拡散の恐ろしさをテーマにしたノンストップ炎上エンターテイメン ...

-

15

15 -

映画『風のマジム』名古屋ミッドランドスクエアシネマ舞台挨拶レポート

映画『風のマジム』公開記念舞台挨拶が9月14日(日)名古屋ミッドランドスクエアシ ...

-

16

16 -

あなたはこの世界観をどう受け止める?新時代のJホラー『NEW RELIGION』ミッドランドスクエアシネマで公開決定!

世界20以上の国際映画祭に招待され、注目されている映画監督Keishi Kond ...

-

17

17 -

『ぼくが生きてる、ふたつの世界』の呉美保監督が黄金タッグで描く今の子どもたち(映画『ふつうの子ども』)

昨年『ぼくが生きてる、ふたつの世界』が国内外の映画祭で評価された呉美保監督の新作 ...

-

18

18 -

映画『僕の中に咲く花火』清水友翔監督、安部伊織さん、葵うたのさんインタビュー

Japan Film Festival Los Angeles2022にて20歳 ...

-

19

19 -

映画『僕の中に咲く花火』岐阜CINEX 舞台挨拶レポート

映画『僕の中に咲く花火』の公開記念舞台挨拶が8月23日岐阜市柳ケ瀬の映画館CIN ...

-

20

20 -

23歳の清水友翔監督の故郷で撮影したひと夏の静かに激しい青春物語(映画『僕の中に咲く花火』)

20歳で脚本・監督した映画『The Soloist』がロサンゼルスのJapan ...

-

21

21 -

岐阜出身髙橋監督の作品をシアターカフェで一挙上映!「髙橋栄一ノ世界 in シアターカフェ」開催

長編映画『ホゾを咬む』において自身の独自の視点で「愛すること」を描いた岐阜県出身 ...

-

22

22 -

観てくれたっていいじゃない! 第12回MKE映画祭レポート

第12回MKE映画祭が6月28日岐阜県図書館多目的ホールで開催された。 今回は1 ...