EntaMirage! Entertainment Movie 岐阜推し!

第55回CINEX映画塾『由宇子の天秤』春本雄二郎監督トークレポート

2021/11/27

第55回CINEX映画塾『由宇子の天秤』が11月13日、岐阜CINEXで行われた。

春本雄二郎監督のトークをお送りする。(聞き手・岐阜新聞社 後藤さん)

春本雄二郎監督(以下:春本監督)

「本日はご来場いただきましてありがとうございます。先程岐阜駅に到着しました。助監督をしていた時に白川郷でドラマの撮影をしたことがあります。原田知世さんと谷原章介さんの「三つの月」というスペシャルドラマドラマをご存知ですか?(←2015年CBC制作のスペシャルドラマ)。そのドラマの現場を回していたんです。飛騨の方は行ったことがあるんですが、岐阜駅に降りるのは初めてで、是非とも来てみたいなと思いまして。電車から斎藤道三がいたあのすごいお城(岐阜城)が見えて。あんなところによく人間が城を作ったなあと本当にびっくりしました。これだけでも来て良かったなって思ったんですけど、こんなにたくさんのお客様に来ていただき本当に嬉しい気持ちでいっぱいです」

後藤さん

「今おっしゃったドラマというのは北川悦吏子さん脚本のドラマですね」

春本監督

「そうです、そうです」

後藤さん

「春本雄二郎監督は1978年神戸のご出身で日大芸術学部映画学科の卒業ということで、2016年に『かぞくへ』という映画を製作されるまでは助監督としてテレビの時代劇とかをやられていたと」

春本監督

「そうですね。テレビの方が多かったですね。日本大学芸術学部映画学科という映画を勉強できる学校が東京にありまして。2000年に入ったんですけれども2005年から大学に紹介してもらった松竹京都撮影所という京都の太秦にある時代劇の撮影所に行って修行を積んでいました。皆さんがよく知っているあの映画村の方ではないですよ。華やかなものがない、本当に撮影するだけの撮影所の方で。「遠山の金さん」とか「暴れん坊将軍」とか「水戸黄門」とかの明るい方じゃなくて「鬼平犯科帳」とか「必殺シリーズ」とかちょっと暗い時代劇の方です。東映ではなく、松竹にいました」

後藤さん

「皆さんにお渡ししたチラシにもありますが、現在の日本の商業スタイルでは自分の理想とする映画ができないという判断のもと『かぞくへ』を作られたと」

春本監督

「テレビの現場にいたことも大きかったと思うんですが、映画の撮影は京都の方ではほとんどしていないのが現状です。時代劇とか現代劇をやっても土曜ワイド劇場などの2時間ものとかたまに深夜の連続ドラマになるんですよね。そうすると本当に定番のものしか求められてないというか、新しい表現とかに挑戦してはいけない、お客さんが求めているのはいつものやつだからと。まさに映画の中に出てきたことになりますが、「こういうパッケージを求めているから別にお前の独創性なんていらないんだ」みたいなそういうストレスがずっとあって。そういう体制の中で最終的にディレクターみたいな形になったとしても「お前の独創性を求めてないから。こちらが提示する、依頼するパッケージを作ってください」と言われるとなぜそこで映画監督としてやっているのかという意識の問題が沸いて、モチベーションも上がらないので、ここにいたら自分がやりたい表現だったり、訴えたいテーマいうとのは表現できないだろうなと思って、貯めたお金でそれまで一緒に仕事をしてきたスタッフ、キャストに声をかけて映画を作ろう、そういうやり方でやろうと35歳の時に始めました。僕が京都にいたのは27、8歳ぐらいまでなんです。そこから東京に戻ってフリーで8年ぐらい助監督をやりました。35歳になる2014年に、このまま映画を撮らずにいたらずるずる助監督で終わっちゃいそうな気がして。助監督という仕事は食える仕事なんです。ギャラはそこまで悪くない。新人の頃はギャラがめちゃくちゃ悪くて手取り月給13万5000円とかで、朝早くから夜遅くまで撮影したりするので時給に換算すると200円とかになったりするんです。ですが、ランクが上がっていくとなんとひと月50万とか70万とかもらえたりもするので、生活出来てしまうんですね。助監督のまま落ち着いてしまう人は多いです。家族もその頃になると出来ている人もいますし。それが実情です」

後藤さん

「日大に入る前から映画監督になりたかったんですか?」

春本監督

「なりたいというより、映画を作りたかったんです」

後藤さん

「監督ではなく、映画に携われればいいと?」

春本監督

「そういう意味ではなくて、監督というステータスにこだわりがない、映画をつくりたいんですね。映画を作る人を世の人が映画監督と言っているだけなんですよ。たまに映画監督というブランドを着たい方もいます。ただ大事なことはそこに自分の哲学があるかということ。そこが決定的な違いで。そこがなければ映画を撮ったところで消費されていくものしか残らない。お客さんの心には残らないです」

後藤さん

「一作目の『かぞくへ』を私も少し遅れて東京の新文芸坐という名画座で観たんですが、本当に訴えるものが多く、すごく当時の日本を表現している、ストレートでいい映画だなと思ったんですが、そのクオリティで二作目に入られて。期待もあったと思いますが、監督のすごいのは脚本も自ら全部オリジナルで書くというスタンスを続けられていることですね」

春本監督

「先程言ったことに派生する流れになりますが、表現したいことだったり、訴えたいメッセージがあるので映画を作るんです。その目的の達成のためには必要な脚本があって、それを一番理解しているのは自分です。自分で書けることに越したことはないというところがあって、僕は脚本を自分で書くスタイルでやっています。だから『かぞくへ』の時は2014年の年末から2015年のお正月にかけて7日間で撮ったんですけど、その脚本を作ったのは2014年の8月なんです。でもこの『由宇子の天秤』が出来たのは実は2014年の6月なんです。 出来た時に、この映画を皆さんご覧になられて感じたと思うんですが、テーマが人間のある種、業の部分にまで迫るというか、人間の弱さ、ゆらぎについて僕は掘り下げている映画だと自分で自覚してるんですけど、これを初監督の時に扱えるかどうか自信がなかったんです。これを自分がいきなり監督して、思う通りにできなかった時に、納得いかないものができてしまって後悔するなと思って。まずは1回その映画を作る器というか、体制を作ってから自分が今どの程度表現できるかというのを確認してチャレンジしたいなと思ったので、『かぞくへ』という映画の脚本をその後8月に今まで一緒にやってきた俳優部と話し合って、その俳優部の主演をやってくれる方の実話に基づいて脚本を書き起こしました。だから『かぞくへ』という映画はテーマが後付けになってしまったんです。ご覧になられていない方もいるので、その『かぞくへ』はどんな話か説明すると、親のいない養護施設で育った五島列島出身の男の子が同じ養護施設で育った親友を東京に招いて仕事を紹介してあげようとするんですけど、その仕事が実は詐欺だったんです。良かれと思って紹介した仕事なんですけど。それで借金を背負わせてしまって。かたや自分自身はこれからまさに結婚しようとしている最中だったんですね。なのでその結婚費用に貯めていたお金をその親友の借金を返すために費やして、犯人を探すみたいなことをしようとするんですけど、自分が結婚しようとしている女性には認知症を患っているおばあちゃんがいて、自分の花嫁姿を意識がしっかりしている間に見せてあげたいという思いがあったんです。主人公は家族同然に育ってきた親友を優先するか、これから一緒に家族を築く女性の思いを優先するかというギリギリの中で選択を迫られるという話で、東京で現在現代社会を生きる若者たちの家族感、それを描いた作品になっています。『かぞくへ』は運良く東京国際映画祭にノミネートされまして、自分はある程度ここまで出来るなという手ごたえを持つことが出来て、満を持して『由宇子の天秤』をきちんと映画化しようと思いました」

後藤さん

「今回主役の瀧内公美さんも『かぞくへ』を観て次の監督の新作があったら出たいと言われたそうですね。この『由宇子の天秤』のキャスティングはしやすかったですか?」

春本監督

「いや、というわけではないですね。これもまた世知辛い話になってくるんですが、映画を作りたいと監督がまず思うとします。でも映画を作るときにはすごい莫大なお金がかかるんです。何にお金が一番かかるかというと人件費です。大体2時間ものの映画を作ろうとしたら、日本でいうと最低でも3000万は必要になります。適切な、ある程度ゆったりとしたスケジュールで適切な人員、スタッフの数、適切な機材、美術だったり、そういうものを整えようとすると最低でも3000万円ぐらいはかかって1500万円ぐらいは人件費になるんですよ。そう考えるとインデペンデント監督って普通に考えると3000万円なんてとても集められないです。『かぞくへ』はいくらで作ったかというと100万円です」

後藤さん

「え!?そうなんですか!」

春本監督

「これはなぜ作れたかというと、人件費が0円なんです。みんなで映画を作ろうよ、ただこれは仕事じゃないよと。一緒に映画を作るという自由意志のもと集まったみんなで作るような祭りですと。これが劇場公開されるかもしれないし、されないかもしれない。わからないけど、とにかく一緒に作品を作ろう。そういうスタートだったので人件費0円で出来たんですけど、次の作品はそういうシステムにしたくなかったんです。ギャラはきちんと払いたかった。結果これはいくらで作ったかというと1500万円で作ったんですけど、それが本当に低予算でスタッフはギリギリまで減らして。僕なんて他の部署のスタッフを減らしているので、自分の部署のアシスタントも付けられないと思って自分でカチンコを打っていたんです。助監督がいない体制で作っていました。助監督を入れたのは塾のシーンと街頭演説のシーンだけですね。あそこはエキストラさんがたくさんいて、エキストラさんに僕が演技をつけていられないので助っ人で演技をつける助監督さんを呼んだんです」

後藤さん

「そのあたりのことがこの映画のパンフレットに細かく書いてあるんですね」

春本監督

「はい、プロダクションノートに書いてあります。ですから毎日「よーいスタート!」と言いながらカチンコを打って、すぐモニター見てみたいな(笑)」

後藤さん

「てっきり『かぞくへ』の評判のもと、この作品は結構潤沢な予算がある感じで、役者さんもある程度自分で決められて進んでいたのかなと思っていました」

春本監督

「いやいや全然です。キャスティングも大変で。瀧内さんは自分からやりたいと言ってくださったので、ある程度その人件費に関しても事務所さんと相談をしてやってくださったんですが、その他の役者の皆さんはやる気で来てくださっています。ただノーギャラではありません。今回はノーギャラ体制は絶対やめようと。それが商業映画界で適切の相場かというと全然そうではないので、きちっと一歩一歩段階を経て3作目は3000万で最低でも行こうという話をしています。基本的にみんなが正規のギャラ、相場のギャラをもらえている感じまでには持っていこうという話をしながらやっています」

後藤さん

「それも1作目、2作目とステップアップしているからこそのものですよね」

春本監督

「そうですね。だからそれをみんなにも公言しているというか。今は我慢して欲しいと。今はちょっとでも確実に良いものを作って、世界に刺さるものを作って、自分たちの映画が認知されてそれによってお客さんがきちんと足を運んでくださって次も期待してくださるというこの信頼を勝ち得るための動き、まずここが一番大変な時だけど乗り越えたら、僕らの信頼、ブランドが確立した映画が作れるようになるから、俺はその時までやり続けるのでそれまで我慢してくださいという形で皆さんもそれに賛同してくれて一緒にやってくれているという感じです」

後藤さん

「春本監督の熱意というのは、今日のイベントも急に決めて、すぐに岐阜に来ていただいたこともそうなんですが、今日を前にもう一回『由宇子の天秤』を見ておこうと思って、渋谷のユーロスペースに見に行ったところ、監督がいらっしゃって、観客一人一人に挨拶されていたんです。こんなにコミュニケーションを大事にする監督はなかなかいないぞと。しかしこの作品、評判いいですよね?」

春本監督

「評判が良くなった原因というか、そこに関して言うとクオリティとして高い水準を目指して作っていますし、作れたんじゃないかなと手応えはあるんですけど、それ以上に観てくださった皆さんにこの映画の中で訴えている、問いかけている内容が刺さったのではないかなというのが実感です。この映画を作ろうと思ったきっかけが2014年の小学校のいじめ自殺事件から派生した特異な事件を目の当たりにしたことでした。ある小学校のいじめをした、自殺に追い込んでしまった加害者側の少年の父親と全く同姓同名の事件には関係のない人が一般人から間違えられてしまって住所を晒されたり、顔写真を公表されたり、職場を晒されたりして日常生活が一瞬の間に破壊されてしまったというネットニュースを見たんですね。これはすごい怖いことだと思って。想像していただきたいんですが、朝起きた時に職場から「何か君、やったのか」と電話がかかってきて。意味が分からない。聞くとどうやら名前が公表されていて顔も住所も出ている。「君のところの息子さんはいじめをしたのか」といきなり言われる。しかし全く身に覚えがない。「申し訳ないけど会社に来ないでくれるか」と言われる。数日後、「クビだ」と言われるみたいなことになったら恐ろしすぎませんか。だからなぜこんな時代になってしまったんだろうなと。まずそこがきっかけで。調べていくと超情報化社会の中で情報が溢れかえっていて、スマホを一台握れば、誰でも情報発信できてしまい、自分のSNSのタイムラインに10秒たったらもう新しい情報が流れてきてしまって、新しい情報は消えてしまう。その中でメディアという新聞社やテレビやラジオや情報を扱うプロフェッショナルが少しでも自分たちが発信するものに対して注目をしてもらうために本来起こっている事件よりセンセーショナルな見出しにして発信してしまう。「この人こんな悪いことをしました。もっと追及しなければなりません。叩いてもいい」というほどにまで受けとれてしまうぐらいの、「こういう悪いことをしました」という記事をバンっと出してしまうとその記事によって悪いことをしたという行為だけに我々は目がいってしまってそれに対してすごいヘイト感情を想起されてしまう。その起こってしまった行為に対してきっかけだったり、その時の状況だったり、なぜそんなことが起きてしまったのかということに対して目を向けることの方が大事なのにも関わらず、起こってしまったことに対して、物事が改善する方向に議論が発達するのではなくて、こいつは悪いやつだ、ひどい、罰しなさいという、この人はどう罰せられるかということにだけ注目が行ってしまう。これは本当に良くないことだと思っていて、そんな中で我々は白か黒かにジャッジを絶えず迫られてしまうわけですね。肉親だったりもしくは自分自身が何か悪いことをするかもしれない。自分自身も何か状況に迫られて故意ではないにしても間違いを犯してしまうかもしれない。そんな状況の中で二度と立ち上がれないほど叩きのめされてしまう社会で、果たして自分がそうなってしまった時に、真実を明るみに出せるかどうなのか。そのあたりを自分自身に対して踏み絵を迫ってみたいという思いもあってこの映画を作りました」

後藤さん

「映画の中ではテレビというメディアのドキュメンタリーの監督の話でしたが、僕も新聞社にいます。岐阜新聞、岐阜放送は同列の会社なんですが、若い時は岐阜放送のディレクターをやっていたことがあって、テレビも作っていたんですね。新聞にも見出しはありますが、テレビだとこの映画の中にもありましたが、つなぎ方次第で面白くもどういう風にでも、誇張もできるし、映像とコメント、音楽の魔術というのはものすごく危険なものだなあというのは常に思いながら」

春本監督

「映画自身もそうなんですよね」

後藤さん

「その立場で言うと新聞はメディアとしてすごいなと思うのは裏を取るということを何度も何度も重ねていて、SNS のように一発で個人が出した裏も取れていない情報が出回ることは新聞は絶対にないんですよ。そこはやっぱりさすがだなという思いがあります。ただ見出しとして出たものが悪用されて、違う誤解がまた誤解を生むということが今の時代は起こり得る。その基地になる新聞社の報道がどう扱われるかわからないという時代でもあるなと。天秤の置き方というのをメディアはもっと考えなきゃいけないということをこの映画を観て思いましたね。映画はメディアや世間が間違った天秤の置き方をしていた時はそれを正してくれるという作用があって、天秤が揺れた時に、ちゃんと戻すときは戻してくれると思っています。だから今回もこの映画を上映したいと思いました。うちの新聞社の人たちにもたくさん見てもらいたいです」

春本監督

「この映画を作った一番の思いは、メディアのみなさんにもっと大勢に対してものを申して欲しいというか、映画というのはある種、文化芸術の方からの視点で政治的なことに対してメッセージを出していく、映画で表現していくということが一つの使命だと思っていて、そういう哲学を持って僕は映画を作っています。一方でメディアの皆さんというのは由宇子が持っているカメラ、後藤さんでいうとペンで戦えるわけですよね。戦って欲しいんですよね」

後藤さん

「戦い方でいうと、新聞社もテレビも弱くなったな、もの足りないなと思いますね。共同通信さんとかいろんな通信社が日本にはあって、その通信社が代表して取材するというシステムが多くあるものですから、なかなか個別の本来の問題意識を強く持った人の意見がメディアでも反映されてこないとか、そういうシステムがすごく政治や国に便利なように動いているというのはこわいとちょっと思いますね」

春本監督

「そうですね。まさに発表ジャーナリズムになっているんですね。内閣から降りてきた情報を発表しているだけというか」

後藤さん

「そういう怒りを映画で今までも学んできたなと思うんですけども、今の若い子にこういう映画を観てもらって、そういう思いを持ってメディアの世界にいて欲しいんですね。それだけでも大きく違うと思います」

春本監督

「若い人達にこの映画を本当に見てもらいたいなと思っていて、無料で若い学生さん達を呼んだりとかそういうアクションは取っています。この映画で皆さんに問いかけたいことは、人間って弱いものだと僕は思っています。良いこともするし悪いこともする。それが人間だと思っているんです。絶対的に正しい人なんて存在しないと思っていて。真実も百人いれば百人の真実があってこの映画も百人いれば百人の解釈がもちろんある。大事なのはそこからお互いの解釈の違いに気づく、真実の見え方の違いに気づくということが一番大切なのかなと思っていて。この映画でいろんな人たちが何か言ったり行動したりしているんですが、その謎をたくさん残したままにしてあります。これは敢えてそうしています。結末を示してしまうことによって一つしか残らない。そうするとそこからその先のことを、どうしてこの人間はこういうことをしたのかということを想像しなくなってしまうことを僕は一番恐れていて。誰が本当の事を言っていたのか、嘘をついていたのかというのは是非皆さんの中でも意見が分かれるところだと思うので話し合っていただけたらなと思います。なぜ由宇子が父親や富山に対して向けてきたカメラを最後に自分自身に向けたのかということに関してもぜひ皆さんの中で言葉を見つけていただけたらなと思っています」

後藤さん

「私も今日販売されている決定稿のシナリオを買ったんですが、ラストとかちょっと変わっていますよね?」

春本監督

「由宇子がカメラを起動させた後にエンドロールが流れて。そのエンドロールが明けた後に本当はワンシーンあったんです。そのシーンも撮っていて、映像はあるんですけど、それはそれを入れることによって、考えることの邪魔になりそうな気がして由宇子がどうしてそうしたのかというところでお客さんの思いをとどめたかったというのがあったのでそこを外しました。そのシーンはそのシーンでいいシーンが撮れたなと思ったんですけど、泣いて馬謖を斬る思いで切りました。シナリオを読んでいただくとファーストシーンとの関連性が見えると思います」

観客から

「俳優さんたちの間の取り方。少し遅れた感じで返事をしたり、ずっと黙っていたり。指導はされたんでしょうか」

春本監督

「俳優部の呼吸ですね。僕はリハーサルを何回もするんですね。それこそ同じシーンを10回、20回やるんですけど、この映画は14日間で撮っているんですが、リハーサルは10日間かけました。ほぼ全てのシーンをリハーサルしています。ロケーションハンティングをして決めた場所と同じ家具の配置や距離感を公民館のようなところで再現して、その距離感で動いてもらいながら何回もセリフを言ってもらって。それで適切な、自分の中でこれが一番最良だと思える間だったり、役者同士の距離感だったり、声の大きさだったり、トーンだったりそういう細かいところまでかなり決めて。それで実際の現場に入る。現場に入ったらもうよーいスタート。技術部のための確認の作業ですね。役者がここで動いて、ここに座って、ここで喋るよというのは技術部に確認させるわけですね。カメラマンだったり照明、録音がどの場所でどう照明をあてればいいか、マイクを構えればいいか、カメラを構えればいいかというのを見せるために軽く1回テストをしたら、すぐ本番。役者に何度も芝居をさせないということを大切にしています」

観客から

「ファーストシーンのアバンタイトルのところで、川瀬陽太さんが話していて、こっちを向いて、そこでタイトルが出て、座ると今度は瀧内公美さんが出る。あれがすごく謎で。自分なりの解釈はあるんですが、監督に聞きたくて。あれはどういう意味なんでしょうか」

春本監督

「内容に関わることに関しては基本的にあまり意図を喋らないという主義でして。私が意図を話すとそれがすべてになってしまってお客さんが考える楽しみ、想像する楽しみを奪ってしまうのでぜひご想像していただけたらなと思います。どのシーンにも確固たる狙いがあるんですね。この映画も僕は結構ロジック人間なので全ての俳優の行為、カットする時間だったりとかカット点、アングルだったりとか照明だったりとか音もそうですけど狙いがあります。皆さんで想像していただきたいです。答え合わせは観た他の観客の方と話してみてください」

観客から

「プロデューサーが連名で3名いらっしゃいます。CINEX映画塾に以前お越しになった片渕須直監督もいらっしゃるようなんですが、プロデューサーの方々はどのような役割をされているのでしょうか」

春本監督

「簡単にいうと答えは2つです。1つはお金の面です。松島哲也監督と片渕須直監督がそれぞれ少しずつこの作品に対してお金を融資してくださっています。もう1つは脚本を私が書いているときに、この脚本は10回直しているんですが、7稿目から最終稿までに3回打ち合わせをしたと思うんですよ。その時にアドバイスをいくつかいただいているという関わり方をしてくださっています」

後藤さん

「それでは監督から最後に一言お願いいたします」

春本監督

「この映画はもうすぐ3万人のお客さんに観ていただくことになります。それでも3万人。インディペンデントで3万人は相当多い方なんですが、まだまだやっぱり大作映画に比べると、観ていただけていないので、是非岐阜の皆さんにももっともっとこの映画の存在を知っていただきたいですし、もっとこの映画の内容に触れていただいて、今の皆さんの社会に返していただけたらなと思っています。月並みなんですけれども、皆さんのこの映画を観た感想の言葉が隣の方をCINEXさんに足を運ばせる最大の力になりますので是非今日見た感想を言葉にしていただいて、周りの皆さんにお伝えしていただけたらなと思います。ぜひCINEXさんと岐阜新聞映画部さんとともにこの岐阜の映画文化をどんどん大きくして行っていただけたらなと思います。映画や全ての文化芸術が育つことによって国が社会が豊かになっていくんじゃないかなと僕は思っているので堅苦しいですけど、何か大切に皆さんと育てて行けたらと思います。またここに新作で戻ってこれることを楽しみにしていますのでどうぞよろしくお願いいたします」

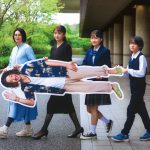

トーク終了後、CINEXロビーにて

おすすめの記事はこれ!

-

1

1 -

リストラ担当者の苦悩から見る「会社で働く」ということ(映画『ただ、やるべきことを』)

2月21日(土)から名古屋キネマ・ノイで上映される映画『ただ、やるべきことを』は ...

-

2

2 -

名古屋→東京 福山雅治 1日で駆け抜けた弾丸舞台挨拶でファンに熱い思いを語る!

2024年10月13日、長崎スタジアムシティのこけら落としとしてジャパネットグル ...

-

3

3 -

映画『安楽死特区』毎熊克哉さん登壇 名古屋大ヒット御礼舞台挨拶レポート

映画『安楽死特区』の大ヒット御礼舞台挨拶が2月8日名古屋ミッドランドスクエアシネ ...

-

4

4 -

シネマスコーレで上映中。会話劇の魅力。知多良監督初長編作品『ゴールド』

2026年1月26日、名古屋シネマスコーレにて映画『ゴールド』が上映中だ。 映画 ...

-

5

5 -

『MIRRORLIAR FILMS Season8』公開記念名古屋舞台挨拶レポート

短編映画制作プロジェクト『MIRRORLIAR FILMS Season8』の公 ...

-

6

6 -

映画『安楽死特区』が問いかけるこれからの日本の「生と死」の境界線―毎熊克哉さん・大西礼芳さん・長尾和宏さんインタビュー

高橋伴明監督が、現役医師である長尾和宏氏によるシミュレーション小説を映画化した『 ...

-

7

7 -

舞台に命を刻む者の、最期にして最高の輝き(映画『喝采』)

誰もが年を取り衰える。そして昨日まで出来ていたことが急に出来なくなることもある。 ...

-

8

8 -

義に生きる男たちの姿を見よ(舞台「忠臣蔵」観劇レポート)

名古屋伏見の御園座で堤幸彦監督が演出を手掛ける舞台「忠臣蔵」を観劇した。 舞台の ...

-

9

9 -

映画『Good Luck』足立紳監督登壇 名古屋シネマスコーレ舞台挨拶レポート

映画『Good Luck』公開記念舞台挨拶が名古屋シネマスコーレで行われ、足立紳 ...

-

10

10 -

過去と現在を繋ぐ難事件に無敵のバディが挑む!(『映画ラストマン -FIRST LOVE-』)

2023年に「日曜劇場」で放送され、大きな反響を呼んだドラマ「ラストマン-全盲の ...

-

11

11 -

愛は見える?奇想天外な除霊アクションラブコメディ 映画『見え見え』撮影地愛知で先行公開!

愛知県犬山市で撮影された映画『見え見え』が、12月19日(金)より愛知ミッドラン ...

-

12

12 -

ANIAFF 開幕!第1回あいち・なごやインターナショナル・アニメーション・フィルム・フェスティバル オープニングセレモニーレポート

2025年12月12日(金)、「第1回あいち・なごやインターナショナル・アニメー ...

-

13

13 -

SF映画の脚本 キャスティング 世界観を彩る特殊効果の秘密 『ブラックホールに願いを!』渡邉聡監督 × 『センターライン』『INTER::FACE 知能機械犯罪公訴部』下向拓生監督 スペシャル座談会(後編)

『ブラックホールに願いを!』公開を記念し、渡邉聡監督と脚本協力を務めた下向拓生監 ...

-

14

14 -

SF映画の脚本 キャスティング 世界観を彩る特殊効果の秘密 『ブラックホールに願いを!』渡邉聡監督 × 『センターライン』『INTER::FACE 知能機械犯罪公訴部』下向拓生監督 スペシャル座談会(前編)

第一線の特撮現場で活躍している若手スタッフが集結! 新進気鋭の映像制作者集団「S ...

-

15

15 -

映画『Good Luck』は「ととのう系」!? 自然とサウナと旅先の出会い(『Good Luck』足立紳監督、足立晃子プロデューサーインタビュー)

2025年12月13日からシアター・イメージフォーラム、12月27日から名古屋シ ...

-

16

16 -

兄のことをひたすら考える終いの4日間(映画『兄を持ち運べるサイズに』)

『湯を沸かすほどの熱い愛』や『浅田家!』で数多くの映画賞を席捲し、一貫して家族の ...

-

17

17 -

映画『Good Luck』先行上映記念 足立紳監督&足立晃子プロデューサー 舞台挨拶レポート

11月24日「NAGOYA CINEMA Week 2025」の一環として、足立 ...

-

18

18 -

本物の武道空手アクションがここに!映画『TRAVERSE2 -Next Level-』豊橋で先行公開、完成披露試写会 開催!

武道空手アクション映画の金字塔となる二部作の完結編、映画『TRAVERSE2 - ...

-

19

19 -

極寒の会津ロケからベルリン映画祭出品へ! 魂の舞と幽玄の世界が描き出す人間の複雑な心境(映画『BONJI INFINITY』初号試写会 舞台挨拶レポート )

2025年11月3日、映画『BONJI INFINITY(ボンジ インフィニティ ...

-

20

20 -

日本初ARRIが機材提供。美しきふるさとの映像と音に触れ、自身を回顧する(映画『郷』小川夏果プロデューサーインタビュー)

数々の国際映画祭で評価を重ねてきた鹿児島出身の新進気鋭の伊地知拓郎監督が、構想か ...

-

21

21 -

映画『佐藤さんと佐藤さん』名古屋先行上映会舞台挨拶レポート。岸井ゆきのさん、宮沢氷魚さん、天野千尋監督登壇

映画『ミセス・ノイジィ』の天野千尋監督の最新作は夫婦の変化する15年間を描く、オ ...

-

22

22 -

運命さえも覆せ!魂が震える慟哭のヒューマン・ミステリー(映画『盤上の向日葵』)

『孤狼の血』などで知られる人気作家・柚月裕子の小説『盤上の向日葵』が映画化。坂口 ...

-

23

23 -

本から始まるストーリーは無限大に広がる(映画『本を綴る』篠原哲雄監督×千勝一凜プロデューサー インタビュー&舞台挨拶レポート)

映画『本を綴る』が10月25日から名古屋シネマスコーレで公開されている。 映画『 ...

-

24

24 -

いつでも直球勝負。『おいしい給食』はエンターテイメント!(映画『おいしい給食 炎の修学旅行』市原隼人さん、綾部真弥監督インタビュー)

ドラマ3シーズン、映画3作品と続く人気シリーズ『おいしい給食』の続編が映画で10 ...

-

25

25 -

もう一人の天才・葛飾応為が北斎と共に生きた人生(映画『おーい、応為』)

世界的な浮世絵師・葛飾北斎と生涯を共にし、右腕として活躍したもう一人の天才絵師が ...

-

26

26 -

黄金の輝きは、ここから始まる─冴島大河、若き日の物語(映画 劇場版『牙狼<GARO> TAIGA』)

10月17日(金)より新宿バルト9他で全国公開される劇場版『牙狼<GARO> T ...

-

27

27 -

「空っぽ」から始まる希望の物語-映画『アフター・ザ・クエイク』井上剛監督インタビュー

村上春樹の傑作短編連作「神の子どもたちはみな踊る」を原作に、新たな解釈とオリジナ ...

-

28

28 -

名古屋発、世界を侵食する「新世代Jホラー」 いよいよ地元で公開 — 映画『NEW RELIGION』KEISHI KONDO監督、瀬戸かほさんインタビュー

KEISHI KONDO監督の長編デビュー作にして、世界中の映画祭を席巻した話題 ...

-

29

29 -

明日はもしかしたら自分かも?無実の罪で追われることになったら(映画『俺ではない炎上』)

SNSの匿名性と情報拡散の恐ろしさをテーマにしたノンストップ炎上エンターテイメン ...

-

30

30 -

映画『風のマジム』名古屋ミッドランドスクエアシネマ舞台挨拶レポート

映画『風のマジム』公開記念舞台挨拶が9月14日(日)名古屋ミッドランドスクエアシ ...

-

31

31 -

あなたはこの世界観をどう受け止める?新時代のJホラー『NEW RELIGION』ミッドランドスクエアシネマで公開決定!

世界20以上の国際映画祭に招待され、注目されている映画監督Keishi Kond ...

-

32

32 -

『ぼくが生きてる、ふたつの世界』の呉美保監督が黄金タッグで描く今の子どもたち(映画『ふつうの子ども』)

昨年『ぼくが生きてる、ふたつの世界』が国内外の映画祭で評価された呉美保監督の新作 ...

-

33

33 -

映画『僕の中に咲く花火』清水友翔監督、安部伊織さん、葵うたのさんインタビュー

Japan Film Festival Los Angeles2022にて20歳 ...

-

34

34 -

映画『僕の中に咲く花火』岐阜CINEX 舞台挨拶レポート

映画『僕の中に咲く花火』の公開記念舞台挨拶が8月23日岐阜市柳ケ瀬の映画館CIN ...

-

35

35 -

23歳の清水友翔監督の故郷で撮影したひと夏の静かに激しい青春物語(映画『僕の中に咲く花火』)

20歳で脚本・監督した映画『The Soloist』がロサンゼルスのJapan ...

-

36

36 -

岐阜出身髙橋監督の作品をシアターカフェで一挙上映!「髙橋栄一ノ世界 in シアターカフェ」開催

長編映画『ホゾを咬む』において自身の独自の視点で「愛すること」を描いた岐阜県出身 ...

-

37

37 -

観てくれたっていいじゃない! 第12回MKE映画祭レポート

第12回MKE映画祭が6月28日岐阜県図書館多目的ホールで開催された。 今回は1 ...