歴史が残る奈良で今の家族のあり方を見つめる(映画『かぞくわり』塩崎祥平監督インタビュー)

2019/03/03

中将姫が出てくると聞いたのがこの映画を観るきっかけだった。岐阜市には中将姫誓願桜という春になると美しい花を見せる古い桜の木がある。中将姫がこの桜に病気平癒を願って叶ったことから婦人病平癒を祈りに来る人は今もいる。

奈良時代、母の供養を絶やさず祈り続けた中将姫には他にもいい伝えがある。中将姫ゆかりの寺と中将姫が描いたという曼荼羅をモチーフに奈良を舞台にして描かれる映画『かぞくわり』。不思議なテイストも味わえる家族の物語だ。

どんな思いで製作されたものなのか。塩崎祥平監督に話を聞いた。

Q.「かぞくわり」というタイトルがどんな意味なのか分からないまま作品を拝見しました。このタイトルはどんな時に思いついたタイトルなんでしょうか。

塩崎監督

「タイトルは、脚本を練っている段階で思いつきました。典型的な核家族の割れた家族。その家族のひとりひとりが、家族の”役割り“を理解していく。今の日本は家族をかけ算する国ではないです。だから家族を何かで割り算することをあえてやってみると、意外と奇跡は起こるかもしれない。「割る」をひらがなにした「わる」という言葉に、「分かち合う」、「家族をブレンドする」など色々意味を込めました」

Q.現代の家族の状況が出ていて、他人事じゃないなと思えるシーンがいくつかありました。食卓が食卓でない様子や、お互いの活動に興味がない家族、夢をあきらめたのは自分なのに周りのせいだと思ってしまっていたり。すごくリアルなんですが、監督の体験談も入っていたりしますか?

塩崎監督

「自分の体験談は満載です(笑)。それに住宅街で暮らすたくさんの家族を取材しまして、色んな出来事、体験談を聞いて、現代社会のベッドタウン、住宅街の家族あるあるを反映しました」

Q.特に個を大事にすることを重視していると言っている社会のようで、そうでない日本というのが私には感じられました。この辺りは監督はいかがお考えですか?

塩崎監督

「そこを感じて頂けたというのは本望です。今は、個を大事にしなさいということが多く言われます。そうしないと今の時代生きて行けないからでしょうか。今のあり方は、核家族社会も含めて日本が初めて経験しているあり方です。核家族化自体が個になっていくあり方でもあります。それまでの日本は、個よりも集を重んじて、そうでないと生きて行けないから、それなりの文化を作って来たわけです。そしてまだそれを知っている世代は存在します。知っているが故に、個になり、個のままで終わってしまうことに恐怖感や悲しさを感じているのではと思ってしまいます。歴史がある国の人は、潜在的に何かを繋いで行くことを知っています。だから、孤独死することや、家、土地を継いでいけない、住宅街に家を買ったが、自分たちがいなくなったらどうしようという不安の声はちまたではよく聞くことです。こんなことをいうと、お前は社会主義者か、カルト的な考えがある人間かと思うかもしれませんが、僕は政治政党も特定の宗教もありません。右でも左でもありません。そうではなく、ただただ今の現状とその時代にいきる人の表情や感情を見ているだけです。それを表現しています。僕は、日本の家族を描くのに、歴史は外せないと思ってしまいます」

Q.奈良が舞台ですが、これは中将姫の伝承を知ってから決めたことなのでしょうか。「死者の書」を観終わった後に読みたくなりまして読んでしまいました

塩崎監督

「奈良を舞台にしたのは、中将姫を知っていたからではなく、最初はどこが舞台になってもおかしくない現代社会の家族の物語を書いていました。書けば書くほど、家族を描くのにやっぱり歴史は必要だなと。奈良は関西でも有数のベッドタウンです。1000年以上のものがゴロゴロその当りに存在する場所で、一方では新しいものを作ってそこに住んでいる。古いものと新しいものが混在する中で、ベストなあり方を考え、想像する。日本で一番最初に社会が誕生した場所で、これからの家族のあり方を想像する。そういった考えから奈良を舞台にしました。折口信夫氏の「死者の書」を映画化した川本喜八郎先生は、僕は大変お世話になった師匠的な存在です。自身も奈良出身で、先生を通して「死者の書」を知り、教わっていたので、どこか奈良がやっぱり舞台としては説得力があると、引きつけられたことも決め手だったと思います。「死者の書」を観た後に、小説を読む。素敵です」

Q.脚本も監督が担当されていますが、「死者の書」のエピソードを現代に置き換える上で工夫されたことはありますか

塩崎監督

「工夫と言いますか、やはり「死者の書」を本作の原作にしているものではないので、置き換えるとなるとそれは無理だと思っていました。千年以上受け継がれている伝説や、千年以上前に実在した人物を、現代社会と照らし合わせるとどうなるか。その好奇心の方が先に立ちます。これからそんな遺産を残していくにしても、何か新しい現代のものと合わせたり、新しい発想で何かを作らないと残っていくものも残っていかないと思っているので、「死者の書」のエピソードのどの部分を反映していくかには現代社会を見ている上で、想像をたくさんしました。「死者の書」には、そもそも「當麻曼荼羅」というものがあって、そこに全く関係のない「大津皇子」という実在した登場人物を入れることで、新しい発想と想像を描いた小説です。それはまだ発刊されて100年も経っていないのです。その小説の登場人物が現代に現れて、今の家族社会を覗き見ると、どんな印象を持ち、そしてどんな曼荼羅=絵を描くのか。そんなファンタジーを想像したことが、工夫したと言えば、工夫なのかもしれません。だから、「死者の書」を実写化したと思って観ないでください。というのが本音です」

Q.大神神社でのシーンは神秘的で、そして緑あふれる農村のシーンに懐かしさを感じました。今でも奈良にはこんなところが沢山あるんですね。歴史的建造物や昔のままの風景が沢山残る奈良の中でロケハンで撮影場所を決めていっているとは思いますが、撮影場所に決める決め手はなんでしょうか

塩崎監督

「決め手は・・・実はないです(笑)。撮影は全てが現実の中で動いていくものなので、求めすぎるとかえってよくないというのは自分の中にあります。全ては巡り合わせですし、奈良は、結構どこを撮っても背景として成立する気はします。どんな場所でも、背景でその意味を映像に持たせることができると思っています。だからこそ、魅力があると思います。セリフなしで、人物がその場に立っているだけで、意味を持たせることができる。そんな場所がたくさんあります」

Q.洞窟の中のシーンは実際はどこで撮影されたんでしょうか。セットですか?

塩崎監督

「洞窟は実際に存在します。全長5キロにおよぶ地下壕は、実際に旧日本軍が本土決戦に備えて掘った穴です。歩いているシーンは実際の洞窟で、その他は、映画の撮影スタジオではなく、どの地域でもよく見かける倉庫を貸してもらって、そこにセットを一ヶ月かけて組んで、セリフやお芝居のシーンは撮影しました」

Q.香奈の気持ちの変化による表情の変化がとても美しかったのですが、演じた陽月さんに監督から何かお願いをされましたか?キャスティングされた理由も教えてください。

塩崎監督

「主人公の香奈は、半分引きこもりの役で、人生を諦めただただ生きている人間です。その人が、最後はお姫様に還っていく。そんな真逆を演じられる女優さんとして、陽月華さんにお願いしました。ただ、僕も初めてお会いする方ですし、実際にはどう演じられるかは、わかりません。これまで出演された作品を観ながら、様々な色を持っている方だという印象を持った感覚を覚えています。僕から何かをお願いをするというより、脚本を一緒に話しながら、色々と悩むのではなく、僕の予想通り、想像しながら創造していく人でした。その想像力豊かな中で生まれる動きやセリフを僕も楽しみたいという願望も生まれ、本番カチンコが鳴るまで、想像することをお願いしていたように思います」

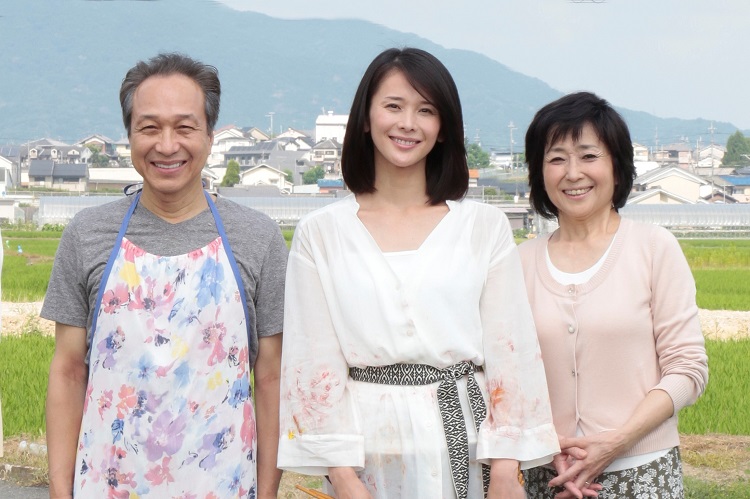

Q.香奈の両親は小日向さん、竹下景子さんという強力布陣のキャスティングですが、このお二人へオファーされたのはどうしてですか。

塩崎監督

「家族の物語を映画で観るということは、観客の皆さんにとっては、その家族をこっそりと覗き見ることになります。そこには、必ず家の中と外では違う顔を見ることになります。小日向さんはオールマイティーな役を演じるという印象を一般的には思っている人はたくさんいます。そして、竹下さんは清楚で、奇麗で、失敗はないという印象を誰でもお持ちだと思います。外では何でもできる人という印象があって、内では何も持っていない、できない、自分に嘘をついている、世間一般的には真逆の役を演ずる。そうすることで、誰にでも身近な存在に見えてくる。自分と置き換えながら見ることもあるでしょうし、そんなときに本当にリアルに思え、自分のことのようにドキッとさせられる。そんなことを考えてオファーをさせて頂きました。脚本を読んで頂き、お二人とも、想像以上に「やりたい!」とお返事を早速に頂きました」

Q.竹下景子さん演じる母や、星能豊さん演じる妹・暁美の元プロ野球選手の夫はこの作品のコメディ部分を担っています。笑えるシーンを所々に入れているのはなぜですか。

塩崎監督

「笑いは、どんな状況であっても人間社会の中には、存在します。ないと死んじゃう。それがヒトという生き物の、何よりも特徴的なところです。ヒトは家族から生まれる。だから、家族を描くときに、僕にとって笑いは必要なんです」

Q.暑い夏に、民家を借りての撮影だったと聞いています。撮影場所の地元の皆さんとはどんな風に交流されたんでしょうか。どんな風に協力していただいていますか

塩崎監督

「地元の皆さんには、本当にお世話になりっぱなしです。撮影は、無理難題しか生まれてこない世界です。その度に、直前になってお願いすることも多く、その自治会では、今まで行ったことのないことを強要して、町を荒らすことにもなりかねないので、誠心誠意ご説明をさせてもらい、ひたすらお願いするということで、ご協力頂いた地元の皆様には感謝しかございません。今回は、一軒家をご好意でお借りして、「堂下家」が生活している空間をつくる為に、そこに必要な家電や家具、生活用品、ほぼ全てを地域の皆さんにご提供頂いたり、お借りしたり。そして、撮影には食事は欠かせないので、食事を作ってもらったり、提供頂いたり。あと、今回は国宝がある當麻寺での撮影、そして神が宿る大神神社さんで撮影を許して頂き、特別な許可を得て、これまで映画史や映像で収めたことがないものを撮影させて頂きました。何よりも特質的なのは、この映画は製作委員会という枠組みで製作しておらず、奈良を母体に、組合(LLP)を設立して、組合が全て映画の権利を持っています。地元の有志19名が集い出資して、皆でスポンサーをお願いして、成立しています。多分、この方式の実例は全国でも稀で、地域発信映画にはもってこいの、地元で映画を作るのに適していると思います」

Q.奈良ではすでに上映されていますが、反応はいかがですか?

塩崎監督

「奈良では、皆さん家族の物語より、想像していた以上にファンタジーの世界が繰り広げられるので、時空を行き来する世界は、「オズの魔法使い」の感覚だという意見が多く、そこには、もう一回観てみたいという、リピーターのお客さんが多くいます。お陰様で、驚異的なスピードで多くの方に観ていただいています」

Q.能楽が作品内に流れてきます。演奏されたのは昨年急逝された名古屋の藤田流十一世宗家藤田六郎兵衛さんですが、藤田さんとは元々交流があってのオファーだったのでしょうか。

塩崎監督

「藤田六郎兵衛さんは、今回の作品がきっかけで、お会いさせて頂きました。能楽で人間国宝の小鼓を奏でる大倉源次郎さんに映画の中で、能楽を取り込みたいという相談をさせて頂きました。大倉源次郎さんと日程の調整をさせて頂いておりましたが、なかなか能楽を録らせて頂く機会は難しく、最後の最後で、名古屋での講演で、各関係者のご了承を頂き、実現致しました。その講演の際に、一発目の音色が藤田六郎兵衛さんの笛でした。本能的に、「うわ!なんだこれは!」と鳥肌が立ったのを今でも覚えています。終演後、お話をさせて頂きましたが、そのご様子からは、その時がまさか藤田六郎兵衛さんの最期の舞台となるとは思ってもいませんでした。映画の中で、藤田六郎兵衛さんの渾身の音色が響きます。そして生きています」

Q.名古屋ではこれから公開になります。監督からメッセージをお願いします。

塩崎監督

「今回の映画は、主に、名古屋の映像業界のスタッフの皆さんで製作しました。それは、撮影、照明、助監督、録音など、メインの技師さんです。奈良まで名古屋から来て頂き、約2ヶ月の間滞在頂き、完成させています。そのスタッフの皆さんは、東京だけじゃなく、名古屋発の映画をもっともっと増やしたいと思っている方々ばかりです。竹下景子さんも名古屋ご出身です。そして、今作のメインスポンサーさん、名古屋で芸術関係画材屋さんといえば、「セントラル画材」さんです。主人公は、画家です。絵をいっぱい描いています。舞台は奈良だけど、色々名古屋にはご縁がある映画です。そんな名古屋にご縁を感じる作品。ぜひ名古屋の皆さんに観てもらいたいです」

奈良という歴史ある場所で生きる家族の姿に現代日本の暮らしが見えてくる。

映画『かぞくわり』https://www.kazokuwari.com/は東海地区では2月16日(土)より名演小劇場で公開。

おすすめの記事はこれ!

-

1

1 -

映画『安楽死特区』が問いかけるこれからの日本の「生と死」の境界線―毎熊克哉さん・大西礼芳さん・長尾和宏さんインタビュー

高橋伴明監督が、現役医師である長尾和宏氏によるシミュレーション小説を映画化した『 ...

-

2

2 -

舞台に命を刻む者の、最期にして最高の輝き(映画『喝采』)

誰もが年を取り衰える。そして昨日まで出来ていたことが急に出来なくなることもある。 ...

-

3

3 -

義に生きる男たちの姿を見よ(舞台「忠臣蔵」観劇レポート)

名古屋伏見の御園座で堤幸彦監督が演出を手掛ける舞台「忠臣蔵」を観劇した。 舞台の ...

-

4

4 -

映画『Good Luck』足立紳監督登壇 名古屋シネマスコーレ舞台挨拶レポート

映画『Good Luck』公開記念舞台挨拶が名古屋シネマスコーレで行われ、足立紳 ...

-

5

5 -

過去と現在を繋ぐ難事件に無敵のバディが挑む!(『映画ラストマン -FIRST LOVE-』)

2023年に「日曜劇場」で放送され、大きな反響を呼んだドラマ「ラストマン-全盲の ...

-

6

6 -

愛は見える?奇想天外な除霊アクションラブコメディ 映画『見え見え』撮影地愛知で先行公開!

愛知県犬山市で撮影された映画『見え見え』が、12月19日(金)より愛知ミッドラン ...

-

7

7 -

ANIAFF 開幕!第1回あいち・なごやインターナショナル・アニメーション・フィルム・フェスティバル オープニングセレモニーレポート

2025年12月12日(金)、「第1回あいち・なごやインターナショナル・アニメー ...

-

8

8 -

SF映画の脚本 キャスティング 世界観を彩る特殊効果の秘密 『ブラックホールに願いを!』渡邉聡監督 × 『センターライン』『INTER::FACE 知能機械犯罪公訴部』下向拓生監督 スペシャル座談会(後編)

『ブラックホールに願いを!』公開を記念し、渡邉聡監督と脚本協力を務めた下向拓生監 ...

-

9

9 -

SF映画の脚本 キャスティング 世界観を彩る特殊効果の秘密 『ブラックホールに願いを!』渡邉聡監督 × 『センターライン』『INTER::FACE 知能機械犯罪公訴部』下向拓生監督 スペシャル座談会(前編)

第一線の特撮現場で活躍している若手スタッフが集結! 新進気鋭の映像制作者集団「S ...

-

10

10 -

映画『Good Luck』は「ととのう系」!? 自然とサウナと旅先の出会い(『Good Luck』足立紳監督、足立晃子プロデューサーインタビュー)

2025年12月13日からシアター・イメージフォーラム、12月27日から名古屋シ ...

-

11

11 -

兄のことをひたすら考える終いの4日間(映画『兄を持ち運べるサイズに』)

『湯を沸かすほどの熱い愛』や『浅田家!』で数多くの映画賞を席捲し、一貫して家族の ...

-

12

12 -

映画『Good Luck』先行上映記念 足立紳監督&足立晃子プロデューサー 舞台挨拶レポート

11月24日「NAGOYA CINEMA Week 2025」の一環として、足立 ...

-

13

13 -

本物の武道空手アクションがここに!映画『TRAVERSE2 -Next Level-』豊橋で先行公開、完成披露試写会 開催!

武道空手アクション映画の金字塔となる二部作の完結編、映画『TRAVERSE2 - ...

-

14

14 -

極寒の会津ロケからベルリン映画祭出品へ! 魂の舞と幽玄の世界が描き出す人間の複雑な心境(映画『BONJI INFINITY』初号試写会 舞台挨拶レポート )

2025年11月3日、映画『BONJI INFINITY(ボンジ インフィニティ ...

-

15

15 -

日本初ARRIが機材提供。美しきふるさとの映像と音に触れ、自身を回顧する(映画『郷』小川夏果プロデューサーインタビュー)

数々の国際映画祭で評価を重ねてきた鹿児島出身の新進気鋭の伊地知拓郎監督が、構想か ...

-

16

16 -

映画『佐藤さんと佐藤さん』名古屋先行上映会舞台挨拶レポート。岸井ゆきのさん、宮沢氷魚さん、天野千尋監督登壇

映画『ミセス・ノイジィ』の天野千尋監督の最新作は夫婦の変化する15年間を描く、オ ...

-

17

17 -

運命さえも覆せ!魂が震える慟哭のヒューマン・ミステリー(映画『盤上の向日葵』)

『孤狼の血』などで知られる人気作家・柚月裕子の小説『盤上の向日葵』が映画化。坂口 ...

-

18

18 -

本から始まるストーリーは無限大に広がる(映画『本を綴る』篠原哲雄監督×千勝一凜プロデューサー インタビュー&舞台挨拶レポート)

映画『本を綴る』が10月25日から名古屋シネマスコーレで公開されている。 映画『 ...

-

19

19 -

いつでも直球勝負。『おいしい給食』はエンターテイメント!(映画『おいしい給食 炎の修学旅行』市原隼人さん、綾部真弥監督インタビュー)

ドラマ3シーズン、映画3作品と続く人気シリーズ『おいしい給食』の続編が映画で10 ...

-

20

20 -

もう一人の天才・葛飾応為が北斎と共に生きた人生(映画『おーい、応為』)

世界的な浮世絵師・葛飾北斎と生涯を共にし、右腕として活躍したもう一人の天才絵師が ...

-

21

21 -

黄金の輝きは、ここから始まる─冴島大河、若き日の物語(映画 劇場版『牙狼<GARO> TAIGA』)

10月17日(金)より新宿バルト9他で全国公開される劇場版『牙狼<GARO> T ...

-

22

22 -

「空っぽ」から始まる希望の物語-映画『アフター・ザ・クエイク』井上剛監督インタビュー

村上春樹の傑作短編連作「神の子どもたちはみな踊る」を原作に、新たな解釈とオリジナ ...

-

23

23 -

名古屋発、世界を侵食する「新世代Jホラー」 いよいよ地元で公開 — 映画『NEW RELIGION』KEISHI KONDO監督、瀬戸かほさんインタビュー

KEISHI KONDO監督の長編デビュー作にして、世界中の映画祭を席巻した話題 ...

-

24

24 -

明日はもしかしたら自分かも?無実の罪で追われることになったら(映画『俺ではない炎上』)

SNSの匿名性と情報拡散の恐ろしさをテーマにしたノンストップ炎上エンターテイメン ...

-

25

25 -

映画『風のマジム』名古屋ミッドランドスクエアシネマ舞台挨拶レポート

映画『風のマジム』公開記念舞台挨拶が9月14日(日)名古屋ミッドランドスクエアシ ...

-

26

26 -

あなたはこの世界観をどう受け止める?新時代のJホラー『NEW RELIGION』ミッドランドスクエアシネマで公開決定!

世界20以上の国際映画祭に招待され、注目されている映画監督Keishi Kond ...

-

27

27 -

『ぼくが生きてる、ふたつの世界』の呉美保監督が黄金タッグで描く今の子どもたち(映画『ふつうの子ども』)

昨年『ぼくが生きてる、ふたつの世界』が国内外の映画祭で評価された呉美保監督の新作 ...

-

28

28 -

映画『僕の中に咲く花火』清水友翔監督、安部伊織さん、葵うたのさんインタビュー

Japan Film Festival Los Angeles2022にて20歳 ...

-

29

29 -

映画『僕の中に咲く花火』岐阜CINEX 舞台挨拶レポート

映画『僕の中に咲く花火』の公開記念舞台挨拶が8月23日岐阜市柳ケ瀬の映画館CIN ...

-

30

30 -

23歳の清水友翔監督の故郷で撮影したひと夏の静かに激しい青春物語(映画『僕の中に咲く花火』)

20歳で脚本・監督した映画『The Soloist』がロサンゼルスのJapan ...

-

31

31 -

岐阜出身髙橋監督の作品をシアターカフェで一挙上映!「髙橋栄一ノ世界 in シアターカフェ」開催

長編映画『ホゾを咬む』において自身の独自の視点で「愛すること」を描いた岐阜県出身 ...

-

32

32 -

観てくれたっていいじゃない! 第12回MKE映画祭レポート

第12回MKE映画祭が6月28日岐阜県図書館多目的ホールで開催された。 今回は1 ...