EntaMirage! Entertainment Movie 岐阜推し!

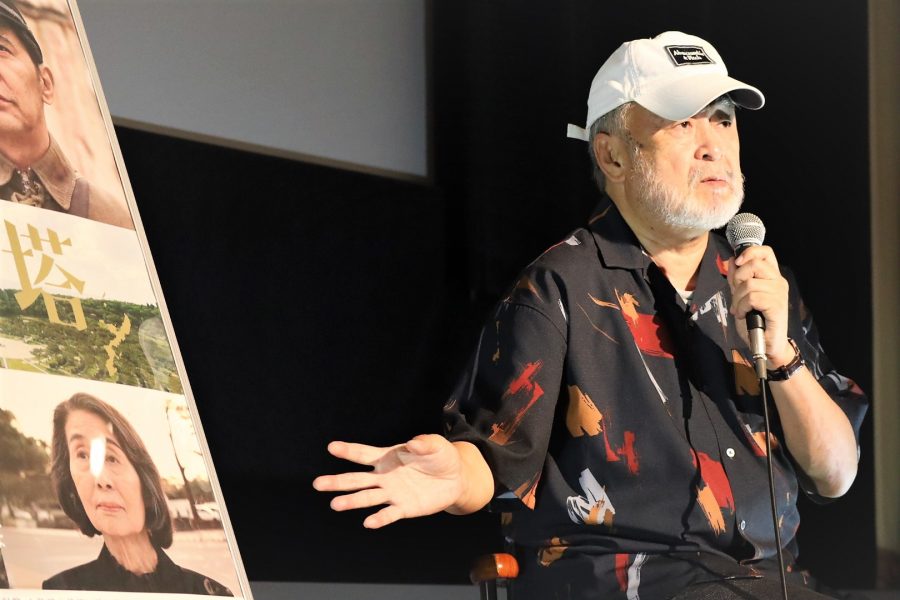

第66回CINEX映画塾 映画『島守の塔』五十嵐匠監督 トークレポート

第66回CINEX映画塾が8月28日岐阜CINEXで開催された。上映作品は『島守の塔』。五十嵐匠監督を迎えてのトークの様子をお届けする。(聞き手:岐阜新聞社 後藤さん)

五十嵐匠監督(以下 五十嵐監督)

「僕は岐阜に生まれて初めて来ました。嬉しいです。映画をご覧いただいた後に話をするというのは非常に難しいです。なぜかというと余韻があると思うからです。あまりそれを壊さないような形でお話できればいいと思います」

後藤さん

「着実に一作一作作っておられて。私が最初に監督の作品を拝見したのは2000年の『地雷を踏んだらサヨウナラ』という浅野忠信さん主演の作品です。素晴らしい監督がデビューされたなと思ってからずっと作品は見てきたんですけども、今日はいろいろ伺いたいと思います」

五十嵐監督

「映画監督はすごく大変で、もしこの中で皆さんのご子息とか、お嬢さんで将来映画監督になりたいという人がいたら、僕は断固反対しますよ(笑)。それほど捨てるものが多い。ただ、僕はこの『島守の塔』で13本目ですけど、もらうものも大きい。何が大きいかというと、人の財産です。出会いはものすごくあるわけですよね。今回の『島守の塔』は完成までに4年かかりました。僕は今、紹介いただいた『地雷を踏んだらサヨウナラ』という、戦場カメラマンの映画も4年、その後のピュリッツァー賞を獲った沢田教一の映画も4年かかっています。つまり4年ごとに撮っているということはいわゆるオリンピック監督みたいな感じで、どうやって生活しているのだとよく言われます。ただ、今回の作品『島守の塔』は、実は一昨年の3月25日にクランクインをしたのですが、クランクインして僅か4日目で突然スタッフが11人倒れました。沖縄の宜野湾というところでちょうど映画の池間夏海さんと、吉岡里帆さんがやりとりしてさようならをするシーンがありますよね。あの撮影の時に1人倒れ、2人倒れ……」

後藤さん

「それはコロナ感染だったということですか?」

五十嵐監督

「運転手が倒れ、メイクの女性が倒れてどんどん倒れていきました。その当時ちょうど志村けんさんがお亡くなりになったときで、新型コロナウイルスという病気が一体どういうものなのか全く知らなかった頃です。それでその11人を病院に連れて行き、PCR 検査を受けたら、全員陰性でした。つまり新型コロナウイルスには感染していませんでした。では何かというと、前日の疎開船のシーンの撮影がものすごく暑くて、その灼熱の中で日射病でした。日射病の病状とコロナウイルスの病状というのは非常に近いらしいですね。それでメインスタッフを全員呼んで、これから撮影を続行すべきか否かを監督として1人1人に聞いたら、全員が「一旦やめるべきだ」「延期すべきだ」と。スタッフの総意だったので、やむなく4日目で延期を判断しました。普通映画の延期というのは中止なんです。簡単にもう1回撮影するなんてできない。すごい大きなお金と人が動いています。僕は監督としての責任があるわけで、そのまま撮影を続けて感染したら大変なことです。特に役者さん。その中でも日本映画の宝である香川京子さんはもう90歳で、万が一のことがあったら大変なことになります。それで延期しました。その日に、萩原聖人さんと村上淳さんに、必ずもう1回撮るからと現場で話をしまして。そうすると2人は、必ず再撮できるように頑張りましょうと言ってくれました。吉岡里帆さんにも電話をして「必ず再開するから、待っていてください」と僕は言いました。そうしたら吉岡さんはたった一言「お待ちしています」と。僕はこの3人のキャストのその言葉で何としても再撮をしようと思って。それで撮影が1年8ヶ月延びたました。本当は去年公開する予定だったのですが、その間に製作委員会でお金をたくさんいろんな所に頼みに行ったり、僕は脚本を16回書き直したりと。毎日、沖縄の本、資料を調べ沖縄に行って、沖縄ではガマに入って、それで脚本を書くしかできないわけですよ。だから16回書き直して、再撮してここまできました」

後藤さん

「エンドクレジットに2020年スタッフとか2019年スタッフと記載されていますね」

五十嵐監督

「最初の4日間は2019年スタッフがやっていますが、全員同じスタッフでというのはなかなか難しい。ただ僕の再撮の条件は、どれだけ忙しくてもキャストを変えないで、メインスタッフも絶対変えないことでした。だから萩原聖人さん、村上淳さん、吉岡里帆さん、そして香川京子さんも、1年8ヶ月の間は、この映画のことが頭の片隅にあったと思います。特に吉岡さんはものすごく忙しい方ですよね。でも同じキャストで再撮出来たのはすごく幸せな作品になったのではないかな」

後藤さん

「脚本の練り込みは相当今までの中でも練り込んだ感じですか?」

五十嵐監督

「やっぱり映画は脚本が要です。沖縄戦は本当に難しいです。なぜかというと、今でも沖縄に行くと、自分のおじいさん、おばあさんが沖縄戦で亡くなったとか、ガマで亡くなったとか、たくさんいらっしゃるわけですね。もっと言ってしまうと、100冊近い沖縄の本や資料を読み込みましたけど、作家によって、同じ事象でもちょっと違って書いている部分ってあるわけです。そうすると僕はどこを信じていいかわからないですね。沖縄の新聞社と一緒に、打ち合わせもしました。例えば1945年の3月23日より前は、艦砲射撃はないから、艦砲射撃という言葉は使ってはだめだとかいろいろあるわけですよ。だからそういう面でも、やっぱり今回一番脚本は大変だったと思います」

後藤さん

「脚本はウクライナの戦争が始まる前に出来上がっていたのでしょうか。ロシアの侵攻で製鉄所に閉じ込められていた方々を連想しました」

五十嵐監督

「ウクライナの戦争前には完成していました。今考えるとそれを想起する方もいると思います。沖縄にはガマという自然の洞窟がたくさんあります。榎木孝明さん演じる牛島が率いる32軍が首里城の地下に作ったのは壕です。沖縄の民衆はそのガマに隠れるんですね。僕はこれまでたくさんのガマに入ってきました。萩原さん、村上さん、吉岡さんの3人には演出というわけでもないのですが、僕と同じ体験をしてほしいと思って、3人にも僕が入ったガマに入っていただきました。入るときに危ないですからヘルメットをかぶって。それから懐中電灯を持って入るのですが、僕と同じことをしてもらいたくて、ガマの案内の方に何も言わずに突然、懐中電灯のスイッチをOFFにしてもらって。そうすると真っ暗闇ができる。本当に真っ暗なんです。今東京でも岐阜でも真っ暗闇ってなかなかないですよね。カンボジアにも真っ暗闇はないです。月が綺麗なので。暗闇になったときに役者は感じたと思いますよ。この暗闇の中で半年いたということを言われると芝居が変わってくる。僕と同じようにひめゆりの記念館に行って、それから平和の礎に行って島守の塔に手を合わせる。そうすると芝居が変わってくるわけです。僕が最初に、あそこの摩文仁に行ったときには、そのガマに入って懐中電灯を消した後、入っていくと亡くなった方がどんどん立っているような感じがしたんですよね。同じように彼らにも体験して感じていただいたけたのではないかなと思います」

後藤さん

「荒井警察部長と島田知事は実在の人物で吉岡さん演じる凛には何かモデルみたいな方がいらっしゃるのですか」

五十嵐監督

「荒井退造さんのお手伝いさんみたいな人がいまして。その方があの島田さんに「生きろ」と言われたのです。ただそれだけですけど、その人をモチーフに沖縄の人の象徴としての少女というものを作れないかなと思って、この凛という人物を作ったんですね。つまり、ガチガチに皇民化教育を受けていた、洗脳されている女子が、周りの人たちが亡くなることによって少しずつ貝の口を開くような人間になっていくという風に僕の中では思ったわけですね」

後藤さん

「その監督の脚本演出に対して吉岡さんはものすごく応えていたのじゃないかと思うぐらい気合が入っているなと思いました」

五十嵐監督

「脚本にはあて書きというものがあるんですよ。要するに、例えば後藤さんが僕の映画に出る場合は、後藤さんという人を頭の中に描いて書きます。島田と荒井は実在の人物ですけど、凛は僕が作っているので、吉岡さんを頭の中で描いて書いているんです。だから、凜は実直で素直で、完璧主義で真面目で、一つのことをこうやり抜こうとする意思があるというのが、僕の中で吉岡さんと被っているところがあったので、それを壊したいと思って書きました。そこは吉岡さんも「待ちます」と言ってくれたような、この役に対する思いが結構あると思うんです。僕はドキュメンタリー出身なので、現場で脚本は変わることがあるんです。うちの組のスタッフはみんな僕のことをわかっているので、いろんなことに対応できるように考えてくれます。凛と兵長の海のシーンも急に変更したシーンです。吉岡さんと2人で結構話をしました。ここが一番凛として変化するところなので、ここは何とかそういうふうに芝居させて欲しいと僕は言ったんです。そうしたら、吉岡さんは「監督におまかせします」と、言ってくれたわけです。そうするとうちのスタッフは、どこからかボディスーツを持ってきて、寒いので吉岡さんに着せて、芝居をやってもらう。ああいうシーンというのは、曖昧にやると非常によくないんですよ。やるのなら思い切らなきゃ駄目だっていうことを兵長役の方に話して、海に入らず、どういう動きにするのかということをスタッフみんなで見るんです。そうするとカメラの動きがわかってくる。1カメだと難しい。これは何回もできないから2カメにしようかなとか。カメラ2台にすると照明の当て方も考慮しなければいけませんし、メイクも少し強いメイクにしようとか、考えますね。ああいうシーンはお互いの信頼があってこそできるんですよ。監督が全然用意しなかったら、「なんだ、この監督は。これはもう付き合っていられない」ということになるじゃないですか。でも、ベクトルの方向はみんな同じで、いい作品を作ろうと思っているので。だからそれは僕が引っ張っていかないと。僕も海の中に入って段取りを考えました。納得するシーンを作っていれば、スタッフはやっぱりついてきますし、気持ちが固まっていくんですね。リハーサルのときからしっかり段取りを決めて、緻密に計算してのことです。それで一発撮りしました」

後藤さん

「監督はドキュメンタリー製作ご出身で「兼高かおるの世界の旅」もスタッフで入られていたんですよね。よく見ていました。世界のいろいろな場所に行かれているんですか?」

五十嵐監督

「僕は寒いところばっかりで。アラスカは結構長くいましたね。あれは3人で撮影ですよ、僕と兼高さんとカメラマンさんで。僕はもういろんな仕事をやりました。カメラ助手兼三脚を持って、録音、照明、製作も。全部やりました」

後藤さん

「8ミリで映画を撮られて、長谷川一彦さんに認められて今の劇映画の世界に入ってこられた流れで。長谷川さんは五十嵐監督をどのように評価されたんでしょうか」

五十嵐監督

「僕は初め、大学の時に45分の作品を8ミリで撮って。それは永山則夫という連続射殺魔がいましたよね。彼は網走で生まれて僕の故郷の隣町で育ちました。その彼にちょっと興味持って、その連続射殺魔をテーマに8ミリで作品にしたんですね。そういう題材も長谷川さんが気に入ってくれたということもあるのではないですかね」

後藤さん

「そういう着眼点もそうですけど、じっくり物事を見極めて、フィルムに収めるというスタンスといいますか、そういう強いものを五十嵐監督とお話していると感じます」

五十嵐監督

「笑い話でいいのですが、僕がメジャーだと思うことがマイナーで、向こうがマイナーと思うことが僕はメジャーなような感じがするんですよね。戦場カメラマンが題材の『地雷を踏んだらサヨウナラ』のときも、企画書を50社ぐらい持って行きました。映画プロダクション、映画会社、テレビ局から全部です。その時まだ浅野忠信くんが決まってなかったときですけど、どこも手を挙げてくれない。今ベトナム戦争の戦場カメラマンの映画を誰が見るのかと。僕はもう悔しくてこれはどうやればいいのかって思いました。僕はその間8年ベトナムとカンボジアに通いました。アジアを放浪していたもので。それで撮影のお金もじゃあどうするとなったときに、ちょうど一ノ瀬泰造が亡くなった(虐殺された)日が、浅野忠信くんの生まれた日と知って。その当時ちょうど『Focus』で露出したときで、浅野くんに手紙を書いて、それで会って話して、そこから少しずつ主役の泰造は浅野くんに決まり、そこから少しずつ周りがざわついてきたわけですよ。浅野くんがいなかったら映画化は難しかったかもしれないですね」

後藤さん

「監督のその強い気持ちで、演出に当たられているというのはすごく感じますね。香川京子さんをエピローグで使われるというのも、構想通りなんですか?」

五十嵐監督

「僕は本当に光栄ですね。香川さんは今井正監督の『ひめゆりの塔』の主役ですよ。その当時は沖縄に行けず、ほとんど千葉とか神奈川の海岸で撮影されています。香川さんは、『ひめゆりの塔』を撮ってから、実際のひめゆりの学徒隊の方々と今も交流があり、もう何年も沖縄とのやりとりをされている。そういう方に今回『島守の塔』に出ていただけるということは、本当に光栄です。それで、コロナ禍でしたし、万が一のことがあればだめだとかいろんなことを思うわけですね。実を言うと、プロデューサーからは香川さんではなくて、他の役者さんでやったらどうだっていう話も出ていました。でも僕は、香川京子さんがこの役をやらなかったら、このシーンは全部バッサリ切ると言ったんです。つまり吉岡さんの凛のカットで終わるような気持ちでいて、香川さんだからあれは意味があるのだということを僕は話をして、それでやっていただきました。香川京子さんは本当に錚々たる監督とお仕事をされているじゃないですか。小津監督、溝口健二監督、黒澤明監督、今井正監督ですね。だからうちのカメラマンもびびっていました。芝居がやっぱりすごいんです。すごくスタッフもケアしていましたし、映画に対する愛がこの撮影のときにはたくさんありました」

後藤さん

「監督は沖縄で舞台挨拶はされたそうですが、観た方の反応はいかがでしたか」

五十嵐監督

「沖縄では偉人にしてくれるなというのがありまして。つまり人間性と職務というのは別だと。人間的に非常に魅力的な島田さんですけど、当時北へ疎開させるというのは、いわゆる受け入れ側の体制もまだできてない中、またマラリアが流行している中で、そうせざるを得なかった苦悩というのももちろんあるので、だからそこは結構脚本で考えました。それぞれ十字架を背負っていると。島田さんは鉄血勤皇隊として学生たちに協力させるための覚書に印鑑を押さざるをえなかった。それから荒井は疎開を促した対馬丸で子供たちが亡くなっていく。つまりそういうことを背負いながらも職務を全うしようとする2人の苦悩みたいなものが描けないかなと思っていて。だから、牛島が満州時代に結構仲が良くお酒も飲んでいた島田を呼んで、最初は軍に結構近かった男がだんだんだんだん民衆が亡くなることによって、どんどん反発していくというそれは一つ、人間としての姿なのかなと思ったもので、そういう風に描いています」

後藤さん

「沖縄のこの知事の話はいろんな映画やドキュメンタリーでも最近拝見するんですけども、すごく監督が調べられてリアルに知事の思いが伝わるような映画になっているなと思いました。萩原さんの演技も、今まで『CURE』とかどちらかというとこういう渋い演技というか、正面から演技をするというイメージがなかったんですけど、知事役を見事に演じられていて本当に驚きましたが、現場ではいかがでしたか」

五十嵐監督

「ガマの中で、島田の前で沖縄の踊りを踊るシーンがありますよね。踊り終わって、島田さんが正座をして、帽子を取って一礼しますよね。そのシーンを撮ったのが萩原くんのクランクアップの日です。もうこれで島田は終わりですよ。リハーサルを1回し、僕は踊る豊平さんに「言葉は言わないけども、沖縄の芸能とか文化をやってきた島田さんに最後プレゼントする。だから、踊りも、島田さんに感謝するように、本当にどうもありがとうという気持ちで踊ってくれ」と言いました。そうしたらリハーサルで映っていないのですが、萩原くんがボロボロと泣いたのです。本番もやっぱり目はウルウルしていましたけど、あそこまで泣いたというのが、萩原くんも言っていましたが、生まれて初めてだと。僕はそれを聞いたときに、なんとなく島田さんが降りてきていたような感じがしたんですよね」

後藤さん

「本当に今までとは違う何かが役者さんから伝わってきました」

五十嵐監督

「あとはガマがあるからですね」

後藤さん

「ガマで亡くなった方もいるわけですが、実際そういう場所で撮影をされているのですか?」

五十嵐監督

「いいえ。チビチリガマというガマがあるのですが、そこでは八十何人亡くなった。なかには家族同士で殺し合っている方もいるんですよ。つまり米兵がいるからガマから出ると殺されると思って家族同士で赤ちゃんとか兄弟がカミソリで切ったりして亡くなっています。僕はカメラマンと一緒に沖縄のガマの中で撮影しようと思っていたわけですよ。その話を聞いてからチビチリガマに入ろうとしたら、入れないんです。入ることはできるんですよ、でもどうしてもそこでそういう悲劇があったと知って入れなかったですね。なので、僕は沖縄のガマで撮影をするのはやめようと。撮影するのは傲慢だと。それでほとんどを本土(栃木)に持ってきました。そう簡単には、沖縄のガマの中で演じさせるということはできませんね」

後藤さん

「僕は新聞社の人間として、今回メディアパートナーズとして岐阜新聞社も関わっているんですけども、映画の中で、大本営の報道を全部そのまま書かされている当時の新聞社の、県民にそれを伝えていないことへの反省が思いとして、各新聞社の人間にもあると思うんですけど、その辺をきっちり描いておられますよね。報道に対する批判とか今ロシアを見ていても、中国を見ていても報道規制があって、住民が確かなことを伝えられないからどんどん社会がおかしくなっている。メディアの責任ってものがすごく大きいと思うんですけど、そういうようなところはきっちりやろうという思いで書かれたんですか」

五十嵐監督

「沖縄には沖縄タイムスと琉球新報があります。沖縄に何回も通っているときに、琉球新報が戦争のときに、大本営発表で間違った記事を書いていた。だから、あのときに本当の記事を書いたらどういう記事を書いたかということを、実際に新聞(沖縄戦新聞)を作って出しています。反省に立ってですね。そういうことというのは、非常に今回の映画では結構大きいことです。鉄血勤皇隊の少年が、島田に会いますよね。戦争が終わったら学校に行きたいとか、勉強したいとか言いますけど、あれは千早隊と言ってその大本営発表で作ったでたらめの新聞をガマに配って歩いていた隊だったんですね。大田昌秀元知事が千早隊の生き残りだったのですが、新聞についてもそういった過去があります」

観客から

「今回沖縄戦の中で都知事と警察のトップの方と、司令官の方、この3名が実在の人物の中ではフォーカスされていたかなという印象だったんです。この3名をフォーカス、軸にした背景を教えてください」

五十嵐監督

「島田は官選最後の知事です。今知事は選挙で選ばれますよね。でも当時は国が、つまり大本営の方で選ぶわけですよね。ひょっとしたら都合良い人だったのかもわからないです。なぜかというと島田さんが、沖縄に行けって言われたときには、その前に4人リクエストされていました。その4人は死にに行くようなもんだから全部断っているんです。でも5人目の島田さんは、自分が行かなかったら他の人が死ぬかもわからないと言って行くんです。それから島田さんが行く前、何ヶ月も荒井警察部長が知事の代わりをしています。警察部長は知事の次なんです。ということは泉知事がもういなくなって、島田が来るまで何ヶ月もの間この人が全部知事の代わりをやっていたわけです。そんな2人がバチッと合ったと思うんですよ。このバチッと合って、沖縄の人たちを疎開させ職務を徹底するのが、1人の人間のように僕は思えました。表と裏というわけではなくて。それで2人とも行方不明になるわけです。もう1人はこの牛島っていう人がいますよね。司令官、あの人は兵隊学校の校長先生をやっていた人です。人を教えるという立場にいた人ですよね。だけどもあの時代によって、ああいう風にせざるを得なかったから、部下にある程度好きなようにやらせていたわけですね。その代わり自分が責任を取る。最後パイナップルを自分に仕えてくれていた人に食べさせますよね。あれは実際に牛島がやったことです。そういう人間味がちょっと、ちょっとそれぞれあるのです。荒井が栃木に帰りますよね。旨い旨いと言ってきんぴらごぼうを食べているじゃないですか。あれは僕がシナリオハンティングに行って、彼のあの生家に行ったときに、家の方に出して頂いたものです。荒井退造が一番好きだったものは、このきんぴらですって言って、僕の前にどっさり出してくださって。食べたらうまかったんですよ。それを映画の中で出したら、村上淳がうまいっていうわけですよ。そういう風にどこか人間が少しずつ現れている人たちというのが非常に魅力的ですよね。ただそれは職務とはまた別個の魅力ですけど、だからその3人が、非常に魅力的。あともう一つは、沖縄の映画はほとんど沖縄の人が主人公なんですよ。でも今回は本土の人が主人公じゃないですか。荒井は栃木でしょ、島田は兵庫でしょ。そこに凛という沖縄の人を入れて構成したのです」

観客から

「監督がキャスティングされたポスターに写る4名とも素晴らしかったと思います。萩原さん、村上さんをキャスティングされた理由を教えてください」

五十嵐監督

「萩原さんはプロで麻雀をやっているので、みんな麻雀のイメージがありますけど、僕はやっぱり世代的にやっぱりもう何十年も子役の頃から知っているんですよね。お芝居の技術というのは、安心できるし、卓越していると思う。映画の主役というのは、そう簡単になれるもんではないですよ。映画の主役というのは、一つの軸なんです。技術が要ると僕は思うのです。萩原くんのその子役の時代から培ってきた技術というものが、今回ものすごく大事なんじゃないかなとまず思ったわけですね。村上淳さんの場合は、皆さんご存知かどうかわかんないですが、『天国までの100マイル』という浅田次郎原作の映画がありまして、時任三郎さんと大竹しのぶさんが出ています。あれはもう大メジャー作品ですよ。本当は僕があの監督だったわけです。ただ僕はいろんなことがあって1週間で降りたのです。もうこれ以上、映画監督としてはできないと思っていて。僕はその1週間の中で、村上淳さんをオーディションして、村上淳さんの演出をしました。村上くんとお芝居をもう1回やりたいと思っていたわけです。村上淳さんも、五十嵐からのオファーに『天国までの100マイル』のことはわかっていて、作品の内容を関係なく受けると言ってくれたのです。村上くんと萩原くんは話の軸じゃないですか。吉岡さんに関しては、どんぎつねとかいろいろありますよね。僕のイメージは『ハケンアニメ』の方が近いかなと。吉岡さんの人間性が当て書きと同じように今回の映画の華であり、それでいて、一般の観客が共感する役としてできないかと思いました」

観客から

「脚本で柏田道夫さんが参加されていますが、どのように脚本は書かれたのでしょうか」

五十嵐監督

「ある時期からほとんど僕が書いているのですが、やっぱり脚本が揺らがないのは、柏田さんの構成力ですよ。『武士の家計簿』でもそうですが、カチッと構成されているから、僕がいろんなこと言っても、微動だにしないところがありますよね。脚本を書く場合には、自分の机でパソコンを打つじゃないですか。セリフもそうですよね。だけど、生身の人間がそのパソコンで書いたセリフを言う場合に、どうしてもこういう行動はできないというのは結構あるんです。ある監督はもうガチガチに脚本通りにやらなきゃ駄目だという方もいますけど、僕はそういうのは大嫌いで、例えばそのときに感じたセリフのちょっとしたこととか、こう動きたいっていうことを、僕は意外と尊敬尊重する方なので、最後の凛の動きも僕が全部足しているのですが、あの砂浜に行ったときに、凛がここで泥だらけになって、殺そうとするというのは、頭に浮かぶわけですよ。要はシナリオハンティングですよね。そうして少しずつ作り上げていって、柏田さんとお話をして作っていく。そこは現場主義みたいなところがあります」

五十嵐監督

「7月9日は、岐阜で空襲があった日です。7月9日に岐阜の空襲では、860人近くが亡くなっています。負傷者は1000人から2000人います。もちろん沖縄戦もあったのですが、日本全国で空襲はあったわけです。この岐阜市も空襲で人が亡くなっているということを思うと、今のウクライナとかいろんなことを思うわけですね。戦争を知っている人が、今どんどん亡くなっていくわけです。そうすると戦争とは一体どういうものなのかがみんなわからなくなっていく。だから、映画だけではなくて、そういうものを作り続けないと、日本人は、僕もそうですけど、すぐ忘れてしまう。でもすぐ忘れないためには、そういうものを時々作らないと、難しいのではないかなと昨今僕は思っています」

おすすめの記事はこれ!

-

1

1 -

映画『安楽死特区』が問いかけるこれからの日本の「生と死」の境界線―毎熊克哉さん・大西礼芳さん・長尾和宏さんインタビュー

高橋伴明監督が、現役医師である長尾和宏氏によるシミュレーション小説を映画化した『 ...

-

2

2 -

舞台に命を刻む者の、最期にして最高の輝き(映画『喝采』)

誰もが年を取り衰える。そして昨日まで出来ていたことが急に出来なくなることもある。 ...

-

3

3 -

義に生きる男たちの姿を見よ(舞台「忠臣蔵」観劇レポート)

名古屋伏見の御園座で堤幸彦監督が演出を手掛ける舞台「忠臣蔵」を観劇した。 舞台の ...

-

4

4 -

映画『Good Luck』足立紳監督登壇 名古屋シネマスコーレ舞台挨拶レポート

映画『Good Luck』公開記念舞台挨拶が名古屋シネマスコーレで行われ、足立紳 ...

-

5

5 -

過去と現在を繋ぐ難事件に無敵のバディが挑む!(『映画ラストマン -FIRST LOVE-』)

2023年に「日曜劇場」で放送され、大きな反響を呼んだドラマ「ラストマン-全盲の ...

-

6

6 -

愛は見える?奇想天外な除霊アクションラブコメディ 映画『見え見え』撮影地愛知で先行公開!

愛知県犬山市で撮影された映画『見え見え』が、12月19日(金)より愛知ミッドラン ...

-

7

7 -

ANIAFF 開幕!第1回あいち・なごやインターナショナル・アニメーション・フィルム・フェスティバル オープニングセレモニーレポート

2025年12月12日(金)、「第1回あいち・なごやインターナショナル・アニメー ...

-

8

8 -

SF映画の脚本 キャスティング 世界観を彩る特殊効果の秘密 『ブラックホールに願いを!』渡邉聡監督 × 『センターライン』『INTER::FACE 知能機械犯罪公訴部』下向拓生監督 スペシャル座談会(後編)

『ブラックホールに願いを!』公開を記念し、渡邉聡監督と脚本協力を務めた下向拓生監 ...

-

9

9 -

SF映画の脚本 キャスティング 世界観を彩る特殊効果の秘密 『ブラックホールに願いを!』渡邉聡監督 × 『センターライン』『INTER::FACE 知能機械犯罪公訴部』下向拓生監督 スペシャル座談会(前編)

第一線の特撮現場で活躍している若手スタッフが集結! 新進気鋭の映像制作者集団「S ...

-

10

10 -

映画『Good Luck』は「ととのう系」!? 自然とサウナと旅先の出会い(『Good Luck』足立紳監督、足立晃子プロデューサーインタビュー)

2025年12月13日からシアター・イメージフォーラム、12月27日から名古屋シ ...

-

11

11 -

兄のことをひたすら考える終いの4日間(映画『兄を持ち運べるサイズに』)

『湯を沸かすほどの熱い愛』や『浅田家!』で数多くの映画賞を席捲し、一貫して家族の ...

-

12

12 -

映画『Good Luck』先行上映記念 足立紳監督&足立晃子プロデューサー 舞台挨拶レポート

11月24日「NAGOYA CINEMA Week 2025」の一環として、足立 ...

-

13

13 -

本物の武道空手アクションがここに!映画『TRAVERSE2 -Next Level-』豊橋で先行公開、完成披露試写会 開催!

武道空手アクション映画の金字塔となる二部作の完結編、映画『TRAVERSE2 - ...

-

14

14 -

極寒の会津ロケからベルリン映画祭出品へ! 魂の舞と幽玄の世界が描き出す人間の複雑な心境(映画『BONJI INFINITY』初号試写会 舞台挨拶レポート )

2025年11月3日、映画『BONJI INFINITY(ボンジ インフィニティ ...

-

15

15 -

日本初ARRIが機材提供。美しきふるさとの映像と音に触れ、自身を回顧する(映画『郷』小川夏果プロデューサーインタビュー)

数々の国際映画祭で評価を重ねてきた鹿児島出身の新進気鋭の伊地知拓郎監督が、構想か ...

-

16

16 -

映画『佐藤さんと佐藤さん』名古屋先行上映会舞台挨拶レポート。岸井ゆきのさん、宮沢氷魚さん、天野千尋監督登壇

映画『ミセス・ノイジィ』の天野千尋監督の最新作は夫婦の変化する15年間を描く、オ ...

-

17

17 -

運命さえも覆せ!魂が震える慟哭のヒューマン・ミステリー(映画『盤上の向日葵』)

『孤狼の血』などで知られる人気作家・柚月裕子の小説『盤上の向日葵』が映画化。坂口 ...

-

18

18 -

本から始まるストーリーは無限大に広がる(映画『本を綴る』篠原哲雄監督×千勝一凜プロデューサー インタビュー&舞台挨拶レポート)

映画『本を綴る』が10月25日から名古屋シネマスコーレで公開されている。 映画『 ...

-

19

19 -

いつでも直球勝負。『おいしい給食』はエンターテイメント!(映画『おいしい給食 炎の修学旅行』市原隼人さん、綾部真弥監督インタビュー)

ドラマ3シーズン、映画3作品と続く人気シリーズ『おいしい給食』の続編が映画で10 ...

-

20

20 -

もう一人の天才・葛飾応為が北斎と共に生きた人生(映画『おーい、応為』)

世界的な浮世絵師・葛飾北斎と生涯を共にし、右腕として活躍したもう一人の天才絵師が ...

-

21

21 -

黄金の輝きは、ここから始まる─冴島大河、若き日の物語(映画 劇場版『牙狼<GARO> TAIGA』)

10月17日(金)より新宿バルト9他で全国公開される劇場版『牙狼<GARO> T ...

-

22

22 -

「空っぽ」から始まる希望の物語-映画『アフター・ザ・クエイク』井上剛監督インタビュー

村上春樹の傑作短編連作「神の子どもたちはみな踊る」を原作に、新たな解釈とオリジナ ...

-

23

23 -

名古屋発、世界を侵食する「新世代Jホラー」 いよいよ地元で公開 — 映画『NEW RELIGION』KEISHI KONDO監督、瀬戸かほさんインタビュー

KEISHI KONDO監督の長編デビュー作にして、世界中の映画祭を席巻した話題 ...

-

24

24 -

明日はもしかしたら自分かも?無実の罪で追われることになったら(映画『俺ではない炎上』)

SNSの匿名性と情報拡散の恐ろしさをテーマにしたノンストップ炎上エンターテイメン ...

-

25

25 -

映画『風のマジム』名古屋ミッドランドスクエアシネマ舞台挨拶レポート

映画『風のマジム』公開記念舞台挨拶が9月14日(日)名古屋ミッドランドスクエアシ ...

-

26

26 -

あなたはこの世界観をどう受け止める?新時代のJホラー『NEW RELIGION』ミッドランドスクエアシネマで公開決定!

世界20以上の国際映画祭に招待され、注目されている映画監督Keishi Kond ...

-

27

27 -

『ぼくが生きてる、ふたつの世界』の呉美保監督が黄金タッグで描く今の子どもたち(映画『ふつうの子ども』)

昨年『ぼくが生きてる、ふたつの世界』が国内外の映画祭で評価された呉美保監督の新作 ...

-

28

28 -

映画『僕の中に咲く花火』清水友翔監督、安部伊織さん、葵うたのさんインタビュー

Japan Film Festival Los Angeles2022にて20歳 ...

-

29

29 -

映画『僕の中に咲く花火』岐阜CINEX 舞台挨拶レポート

映画『僕の中に咲く花火』の公開記念舞台挨拶が8月23日岐阜市柳ケ瀬の映画館CIN ...

-

30

30 -

23歳の清水友翔監督の故郷で撮影したひと夏の静かに激しい青春物語(映画『僕の中に咲く花火』)

20歳で脚本・監督した映画『The Soloist』がロサンゼルスのJapan ...

-

31

31 -

岐阜出身髙橋監督の作品をシアターカフェで一挙上映!「髙橋栄一ノ世界 in シアターカフェ」開催

長編映画『ホゾを咬む』において自身の独自の視点で「愛すること」を描いた岐阜県出身 ...

-

32

32 -

観てくれたっていいじゃない! 第12回MKE映画祭レポート

第12回MKE映画祭が6月28日岐阜県図書館多目的ホールで開催された。 今回は1 ...